この記事でおさえておきたいポイント

-

検索順位を決めるSEOの仕組み

-

検索順位を決めるSEOの仕組みは、Googleが開発したアルゴリズムによって決まります。コンテンツの品質、ユーザービリティ、外部リンクの獲得、クローラビリティの向上などが重要です。また、読者を満足させるコンテンツ作成も大切です。

-

上位表示させるために必要なSEO対策

-

上位表示させるためのSEO対策には、検索意図に応じた高品質なコンテンツの作成、信頼性のある情報提供、最新の情報を更新することが重要です。また、キーワード選定や内部リンク、外部リンクの対策も欠かせません。

-

SEO対策で避けるべきこと

-

SEO対策で避けるべきことは、キーワードの乱用、低品質なコンテンツの作成、スパム的なリンクの取得、クロールバジェットの無駄遣いなどです。

SEO対策とは、「Search Engine Optimization」の略で“検索エンジン最適化”を意味する言葉です。

WebサイトをGoogleなどの検索エンジンで上位表示させるための一連の取り組みを指し、Webマーケティングの一つです。

適切なSEO対策を実施することで、Webサイトのトラフィックが増加するため、ビジネスの成長や売上への効果、サービスの認知度向上につながります。

この記事では、SEO対策の概要と基礎知識、そして具体的な施策について解説します。

SEOで順位が上がらない担当者様へ

実力のあるSEOコンサルタントが本物のSEO対策を実行します。

SEO会社に依頼しているが、一向に検索順位が上がらない・・・。

SEO対策をSEO会社に依頼していてこのようなお悩みはありませんか?SEO対策はSEOコンサルタントの力量によって効果が大きく変わるマーケティング手法です。弊社では価値の高いSEOコンサルティングをご提供するため、厳選した業界トップクラスの大手SEO会社出身で大規模サイト運用経験のあるトップコンサルタントが在籍しております。

目次

SEO対策とは

SEOとは、「Search Engine Optimization」の頭文字を取った三文字略語のことで、検索エンジン最適化という意味があります。

SEO対策はGoogleやYahoo!などの検索エンジンの検索結果で、Webサイトのページを上位表示させることを意味しています。

Webマーケティング施策の一つであり、SEO対策によってWebサイトの検索流入数を増加させることが狙いです。

Googleで上位表示させるには?SEOの仕組み、検索順位を上げる方法を解説

検索順位は、Googleのアルゴリズムにより決定され、コンテンツの質やユーザーの反応が影響します。この記事では、SEOの仕組みや検索順位を上げる具体的な方法を解説しています。

Googleで上位表示させるには?SEOの仕組み、検索順位を上げる方法を解説

検索順位は、Googleのアルゴリズムにより決定され、コンテンツの質やユーザーの反応が影響します。この記事では、SEOの仕組みや検索順位を上げる具体的な方法を解説しています。

まず、SEO対策の種類について解説します

関連記事:SEO対策とは?

SEO対策の種類

SEO対策の種類は大きく分けると以下の3つに分類されます。

| 内部対策 | サイトを構成する内部のコンテンツ、タグやソースコード上の設定などから、検索エンジンとユーザーにサイトを正しく認識してもらうための対策。 | 内部リンク・パンくず・ディレクトリ構造・metaタグなど | ||

|---|---|---|---|---|

| 外部対策 | ドメインやページ単位で評価を高め、サイトの信頼性を高めるための対策。 | 被リンク・ドメインパワー・サイテーションなど | ||

| コンテンツSEO | ユーザーの役に立つ高品質なコンテンツを制作し、サイトの専門性や情報網羅性を向上させる対策。 | 一次情報の発信・ユーザーの意図に応えるコンテンツ・E-E-A-T・使いやすいページ設計 | ||

以下でそれぞれ解説していきます。

内部対策

SEOにおける内部対策とは、Webサイトを検索エンジンにクロールしてもらい、正しくインデックスさせることで、検索結果に表示させるための一連の取り組み・施策のことを言います。テクニカルSEOと表現される場合もあります。

サイトのクローラビリティを向上させ、検索エンジンからサイトを適切に評価してもらうために非常に重要な取り組みになります。

具体的にはサイト構造の最適化や、表示速度の改善、内部リンク設計、titleタグやhタグ、メタタグ、descriptionタグの調整、パンくずリストの最適化、リダイレクト設定、robots.txtの設定、構造化マークアップ、SSL化などソースコード上での最適化を図るための様々な施策が存在します。

外部対策

SEOにおける外部対策とは、他のWebサイトから被リンクを獲得し、サイトの評価を高める施策にことをいいます。高品質なコンテンツを発信していれば、外部のサイトから引用やシェアをされ、自然とリンクが集まるという考えから、被リンクは検索エンジンにとって重要な評価基準であり、サイトの信頼性や権威性につながります。

外部からのリンクが集まることでドメインパワーが向上し、サイト全体で高い評価を得やすくなるなどの効果が期待できるのです。

しかし、ただリンクを集めればよいわけではなく、より自然なリンク(ナチュラルリンク)や関連性の高い被リンク、さまざまな異なるドメインからの被リンク(ドメイン分散)を集めることが効果的といわれています。

一方、リンクの購入や自作自演のリンクなどスパムリンクはGoogleペナルティの対象となるため、注意が必要です。

コンテンツSEO

コンテンツSEOは、ユーザーと検索エンジンの両方にとって有益なコンテンツを作成することに焦点をあてた施策です。

質の高いコンテンツによってユーザーの満足度を高めると、結果的に検索エンジンからの評価も上がりやすくなります。また、サイトの専門性や独自性の向上や、ユーザーのお悩みや検討フェーズに合わせたタッチポイントの創出にも役立ち、アクセス数の増加が目指せます。

コンテンツSEOにおいて重要なのが、ユーザーの検索意図を考慮したコンテンツ制作です。Googleの検索品質評価ガイドラインでは、特にE-E-A-Tと呼ばれる評価基準が重視されています。

関連記事:SEO対策おすすめガイド|効果を最大化する選び方・実践テクニック・成功事例

コンテンツSEOとは?定義や成功させるためのコツを解説

コンテンツSEOは、ユーザーの検索意図に合致した高品質なコンテンツを提供し、自然検索からの流入を増やす施策です。コンテンツSEOのメリット・デメリット、効果を出すための方法について解説しています。

コンテンツSEOとは?定義や成功させるためのコツを解説

コンテンツSEOは、ユーザーの検索意図に合致した高品質なコンテンツを提供し、自然検索からの流入を増やす施策です。コンテンツSEOのメリット・デメリット、効果を出すための方法について解説しています。

SEO対策がなぜ必要なのか

SEO対策を行うことの理由は、対象キーワードで上位表示させることで自社のサイトにユーザーを集めることができるからです。

検索エンジンを利用する多くのユーザーは、検索結果の上位に表示されたページを閲覧する傾向にあります。そのため、サイトが上位表示されればユーザーのクリック率が高まり、アクセス数の増加が期待できるのです。

以下の表は、検索順位別のクリック率の調査データです。1位がクリック率10%を超えるのに対し、10位では1%程度と大きな差がついています。

検索キーワードに対して探しているページが見つからなければ2ページ目以降も表示されますが、欲しい情報のあるページが見つかった場合は、それ以降の検索結果が開かれることはありません。

■検索順位別クリック率

検索順位 クリック率 1位 13.94% 2位 7.52% 3位 4.68% 4位 3.91% 5位 2.98% 6位 2.42% 7位 2.06% 8位 1.78% 9位 1.46% 10位 1.32%

※引用元:2021 CTR Research Study:The Largest Ever for SEO

また、Googleは「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること」という理念の元、検索上位表示のアルゴリズムをアップデートしています。検索したユーザーの意図に対して、的確なページが上位表示されるよう日々調整をしているため、上位表示できないと検索エンジンからの流入が見込めません。

参考:Googleの理念と10の事実に基づくSEO対策のポイントとは

こうした検索エンジンの特徴から、多くのWebサイトがSEO対策に取り組んでいます。なお、国内外で最も利用されている検索エンジンは、Googleです。

日本の場合はGoogleに続いてYahooも利用されています。YahooはGoogleと同じ検索エンジンを使っているため、Googleの検索エンジンに対してSEO対策を取ることは、Yahoo!に対して対策を取ることにもつながります。

検索エンジンのランキングTOP5!日本と世界のシェア率を紹介

検索エンジンの概要や国内外でシェア率の高い検索エンジンについて詳しく解説しています。さらに、代表的な検索エンジンの種類と特徴、インターネット利用に不可欠なブラウザについても紹介しています。

検索エンジンのランキングTOP5!日本と世界のシェア率を紹介

検索エンジンの概要や国内外でシェア率の高い検索エンジンについて詳しく解説しています。さらに、代表的な検索エンジンの種類と特徴、インターネット利用に不可欠なブラウザについても紹介しています。

主要な検索エンジン一覧。GoogleとYahoo!以外で対策すべきもの

主要な検索エンジンとして、GoogleやYahoo!以外にもBingやBaiduなどが存在します。本記事では、各検索エンジンの特徴やシェア、SEO対策のポイントについて詳しく解説しています。

主要な検索エンジン一覧。GoogleとYahoo!以外で対策すべきもの

主要な検索エンジンとして、GoogleやYahoo!以外にもBingやBaiduなどが存在します。本記事では、各検索エンジンの特徴やシェア、SEO対策のポイントについて詳しく解説しています。

SEO対策は検索ユーザーの検索意図を理解することが重要

SEO対策ではまず、検索ユーザーの検索意図を理解することが重要です。

その根拠として、「Googleが掲げる10の事実」があります。

1.ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えています。新しいウェブブラウザを開発するときも、トップページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。Google のトップページはインターフェースが明快で、ページは瞬時に読み込まれます。金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありません。広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で提示します。新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかったのに、という思いをユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています。

引用元:Googleが掲げる10の事実

このように、SEO対策をするうえで大切なのはユーザーにとって有益なWebサイトを構築することです。そのためには、「ユーザーが検索しているキーワードには、どのような悩みや課題があるのか」「どのようなことを知りたいのか」などといった検索意図を理解することが重要となります。

検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説

効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。

検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説

効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。

ニーズメットとは?意識するポイントやコンテンツ作成のコツも解説

ニーズメット(Needs Met)とは?SEO評価を高めるための指標と対策、実践的な改善ポイントを事例とともにわかりやすく解説します。

ニーズメットとは?意識するポイントやコンテンツ作成のコツも解説

ニーズメット(Needs Met)とは?SEO評価を高めるための指標と対策、実践的な改善ポイントを事例とともにわかりやすく解説します。

検索順位を決めるSEOの仕組みとアルゴリズム

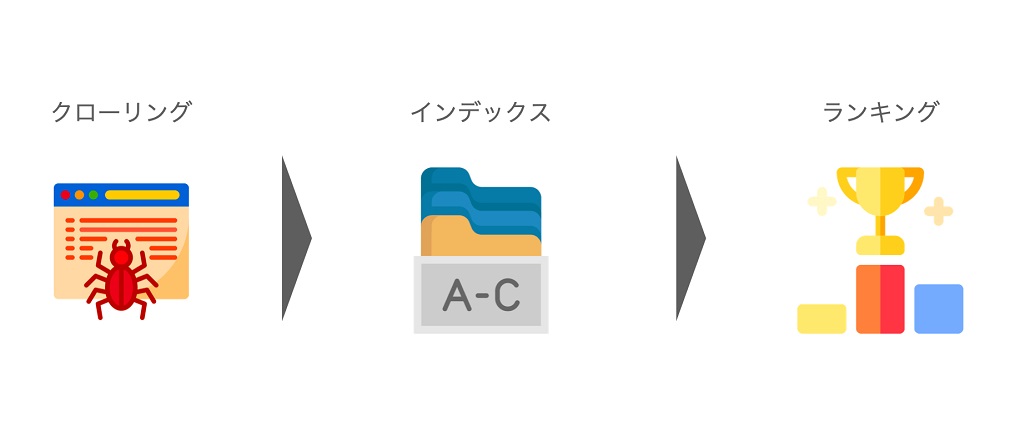

検索エンジンでは、クローラーと呼ばれるロボットが、Webサイトのリンクを辿りながら、さまざまな情報を収集(クローリング)しています。

収集した情報をデータベース上に登録することをインデックスと呼び、インデックスされたWebページは、数百項目ある評価基準により評価されます。また、この評価基準のことを検索アルゴリズムと呼びます。

Google公式「SEOスターターガイド」改訂版を徹底解説!

Google公式「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」の改定ポイントと実践方法をわかりやすく解説します。

Google公式「SEOスターターガイド」改訂版を徹底解説!

Google公式「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」の改定ポイントと実践方法をわかりやすく解説します。

クローラー

クローラーとは、Webサイトの情報を収集しているロボットのことです。クローラーは、世界中にあるサーバーと通信しながらコンテンツ情報を取得しています。また、検索エンジンはクローラーが取得したWebサイトのコンテンツを解析し、データベースに保存します。

つまり、クローラーから見て分かりやすく、情報を取得しやすいWebサイトの作りであることがSEOにおいてはとても重要な要素です。

Webサイトがクロールしやすい状態かどうかを指す言葉として「クローラビリティ」という言葉があります。クローラビリティが高いWebサイトは、クローラーが各コンテンツをスムーズに回遊できるため、それだけ正しい評価を得やすくなります。

また、クローラーがサイトを巡回できるリソース量はサイトごとに決められており、無限ではありません。このリソースは、検索エンジンがサイト内のページを効率よくクロールし、インデックスするための重要な要素で、「クロールバジェット」と呼ばれています。

特に大規模サイトではクロールバジェットの無駄遣いを防ぐような対策も必要とされます。

クロールバジェットの詳細と最適化方法まとめ

クロールバジェットの詳細と最適化方法を解説した記事です。クロールバジェットの基本概念からその最適化方法までを詳しく解説し、サイトの検索パフォーマンスを最大化するための具体的な対策を紹介しています。

クロールバジェットの詳細と最適化方法まとめ

クロールバジェットの詳細と最適化方法を解説した記事です。クロールバジェットの基本概念からその最適化方法までを詳しく解説し、サイトの検索パフォーマンスを最大化するための具体的な対策を紹介しています。

インデックス

インデックスとは、クローラーが収集したWebサイトの情報を、検索エンジンのデータベースに登録することを意味します。Googleのシステムは、Webページ内のコンテンツ、画像、動画ファイルを分析し、そのページの内容の把握を試みますが、インデックスされない限り検索エンジンの検索結果上には表示されません。

新しくWebページを作成したときは、まずGoogleの検索エンジンロボットであるクローラーにページを訪問してもらい、存在を発見してもらうことが必要です。クローラーが新しいWebサイトやページを発見した後に、インデックス(登録)されるというプロセスがあります。

インデックスまでが完了してはじめて、検索エンジン一覧に表示されるようになります。

Googleインデックスとは?インデックスされない場合の登録方法も解説

Googleインデックスとは、ウェブページがGoogleのデータベースに登録され検索結果に表示される状態を指します。この記事では、仕組みやインデックスされない場合の対処法について解説しています。

Googleインデックスとは?インデックスされない場合の登録方法も解説

Googleインデックスとは、ウェブページがGoogleのデータベースに登録され検索結果に表示される状態を指します。この記事では、仕組みやインデックスされない場合の対処法について解説しています。

検索アルゴリズム

検索アルゴリズムとは、検索エンジンがWebサイトの重要性や専門性、Webページと検索キーワードとの関連性を評価し、検索結果の表示順位を決めるプログラムのことです。検索アルゴリズムは数百項目あるともいわれ、検索アルゴリズムの評価基準はブラックボックスとなっています。

According to recent information from several top Google staff, the algo now gets tweaked more than once a day – plus there are many others variations in the SERPs:

1) different data centers

2) geo-located results

3) various experiments served to just a few users

4) variations by browser

5) personalized results when logged into any Google account

訳:”Googleのトップスタッフ数名から得た最近の情報によると、アルゴリズムは現在1日に1回以上調整され、さらに検索結果には他にも多くのバリエーションが存在するとのことです。”

引用:WebmasterWorldのフォーラムアドミニストレータ、tedster氏の解説

Googleアルゴリズムを解説!アップデートの歴史と最新情報も

Googleアルゴリズムは、インターネット上の情報をどのように処理し、検索結果として表示するかを決定するGoogleの検索エンジンの心臓部です。

この記事では、Googleアルゴリズムに関係する要素、そして主要なアップデートについて解説します。

Googleアルゴリズムを解説!アップデートの歴史と最新情報も

Googleアルゴリズムは、インターネット上の情報をどのように処理し、検索結果として表示するかを決定するGoogleの検索エンジンの心臓部です。

この記事では、Googleアルゴリズムに関係する要素、そして主要なアップデートについて解説します。

しかしながら、ランキングに影響する重要な要素として、Googleでは以下の3つを公表しています。

- コンテンツの関連性

- コンテンツの品質

- ユーザービリティ

コンテンツの関連性では、ユーザーが検索したキーワードと、Webページに含まれているコンテンツとの関連性の高さが重視されます。

続いて、コンテンツの品質では、関連性の高いWebページの中で、最もユーザーの役立つものが選ばれます。その際に使われる主な判断基準の一つとして、E-E-A-Tがあります。

E-E-A-Tとは、Experience(経験・体験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、 Trustworthiness(信頼性)の4つの頭文字からなる造語で、Googleの検索品質ガイドラインで定められている評価基準として非常に重視されています。

良質なコンテンツ提供する上で、かならず念頭においておくべき基準と言えます。

特に、E-E-A-Tが求められるジャンルに、YMYL(Your Money or Your Life)があります。

これは医療や健康、金融など、ユーザーの人生を左右する可能性のある分野のことで、このようなジャンルのWebサイトは、情報源の正確性や権威性、専門性などの観点で厳格に評価されます。

SEOスコアとは?おすすめチェックツールやスコア改善の方法を解説

SEOスコアの測定・改善方法を解説します。さらに、無料ツールや実践的な対策も紹介します。

SEOスコアとは?おすすめチェックツールやスコア改善の方法を解説

SEOスコアの測定・改善方法を解説します。さらに、無料ツールや実践的な対策も紹介します。

当メディア「QUERYY(クエリー)」を運営する株式会社ニュートラルワークスでは、無料のSEOセミナーを開催しております。

SEOのプロが、SEO対策の基礎/外部対策/内部対策/テクニカル/コンテンツなど、最新情報を分かりやすく解説しておりますので、ぜひご視聴ください。

SEO対策のメリット

SEO対策をすることで、以下3つのメリットが得られます。

- 中長期的に安定した集客が期待できる

- 顕在層と潜在層どちらにもリーチできる

- ブランディングになる

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

中長期的に安定した集客が期待できる

SEO対策は、中長期的に安定した集客が可能です。

一定の検索ボリュームがあるキーワードで上位表示されるようになると、検索エンジンからの検索流入が大幅に増加します。すぐに成果を出せるものではないものの、成果が出始めると安定した集客効果が期待できるようになるでしょう。

また、SEO対策を継続していくことでWebサイトの評価が上がるため、より多くのキーワードで上位表示されると、流入数が増えていきCV(コンバージョン)の数も増加します。

CV(コンバージョン)とは?意味やCVRを上げる方法を解説

コンバージョン(CV)は、Webサイト上での成果を指し、資料請求や会員登録などが該当します。この記事では、CVの意味やCVR(コンバージョン率)を向上させる方法を解説しています。

CV(コンバージョン)とは?意味やCVRを上げる方法を解説

コンバージョン(CV)は、Webサイト上での成果を指し、資料請求や会員登録などが該当します。この記事では、CVの意味やCVR(コンバージョン率)を向上させる方法を解説しています。

顕在層と潜在層どちらにもリーチできる

SEO対策を適切に実施することで、CV見込みの高い顕在層や、潜在的にニーズのあるユーザーを集められます。検索キーワードの特性と検索意図を理解できれば、集客したいターゲット層が実際に検索するキーワードで上位表示させられるため、リード獲得や売上増加に大きく寄与します。

また、「ユーザーが調べたい内容」に合致したコンテンツを作り、解決策や適切な商品を紹介することもSEO施策の一つです。

ブランディングになる

SEO対策によって上位表示されているWebサイトは、それ自体がブランディングにつながることもあります。例えば、特定の業界の方が検索するキーワードで、あるWebサイトが上位表示されていると、実際にページを閲覧したり、認識するきっかけになったりします。実際に弊社では、Webサイトが上位表示されたことで、以前と比べて認知度が上昇しています。

例えば、お問い合わせをいただいたお客様から、コンペではなく指名でご発注をいただいたり、遠方の同業他社様から「Webサイトをよく見掛けます」といったお声をいただく機会が増えました。

関連記事:SEO(サーチエンジンオプティマイゼーション)とは?SEO(サーチエンジンオプティマイゼーション)の意味を丁寧に解説

ソーシャルシグナルとは?SEOに与える影響や活用方法を詳しく解説

ソーシャルシグナルの意味やSEOとの関係、効果的な高め方と注意点をわかりやすく解説します。

ソーシャルシグナルとは?SEOに与える影響や活用方法を詳しく解説

ソーシャルシグナルの意味やSEOとの関係、効果的な高め方と注意点をわかりやすく解説します。

SEO対策のデメリット

SEOにはメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。

- 成果が出るまでに時間がかかる

- コンテンツ作成に時間や手間がかかる

- SEOポイズニングなど、悪質な手法に巻き込まれるリスクがある

- コアアップデートなどで順位下落のリスクがある

ここからは、それぞれのデメリットについて解説します。

成果が出るまでに時間がかかる

SEO対策は、他の施策に比べて成果が出るまでに時間がかかるというデメリットがあります。例えば、新しくドメインを取得したばかりの新規サイトを公開した場合、クローラーが Webサイトコンテンツを認識するまでには時間を要します。つまり、SEOの効果を得るまでは一定の時間がかかるというわけです。

また、Webサイトが上位に表示される際は、ドメインパワーと呼ばれるWebサイトの評価も関係します。ドメインパワーとは検索エンジンから見たWebサイトの評価のことで、Webサイトの評価が高いと検索結果で上位に表示されやすくなります。SEO対策では、Webサイトのドメインパワーを高める必要もありますが、やはりこれにも時間がかかります。

SEOの効果が出るまでの期間は?効果を早めるポイントも徹底解説

SEOの効果が出るまでの期間や成果の目安、改善の進め方を解説します。成果を早める具体策やヒントもご紹介します。

SEOの効果が出るまでの期間は?効果を早めるポイントも徹底解説

SEOの効果が出るまでの期間や成果の目安、改善の進め方を解説します。成果を早める具体策やヒントもご紹介します。

コンテンツ制作に時間や手間がかかる

コンテンツ制作は、どうしても時間がかかってしまいます。例えば、記事コンテンツを制作する場合、以下のような工程が発生します。

- 競合するWebサイトを調査

- 戦略策定

- キーワード選定

- 検索結果上の競合ページ調査

- 記事構成案の作成

- 記事ライティング

- 画像選定

- 入稿・公開作業

- 定期的なメンテナンス

このように、上位表示を狙うためのコンテンツ制作には、それぞれ欠かせない工程が多いため手間や時間がかかります。

SEOに効果的な更新頻度は?目安や更新頻度の決め方・注意点も解説

SEOに効果的な更新頻度とは?頻度だけでなくコンテンツの質や運用体制も重要です。最適な更新戦略の立て方と注意点を解説します。

SEOに効果的な更新頻度は?目安や更新頻度の決め方・注意点も解説

SEOに効果的な更新頻度とは?頻度だけでなくコンテンツの質や運用体制も重要です。最適な更新戦略の立て方と注意点を解説します。

SEOポイズニングなど、悪質な手法に巻き込まれるリスクがある

SEOの仕組みを悪用した「SEOポイズニング」と呼ばれる手法に巻き込まれるリスクも存在します。これは、検索エンジンの仕組みを不正に操作し、マルウェアなどを含む危険なサイトを検索結果の上位に表示させる攻撃です。

代表的な手口には、以下のようなものがあります。

-

キーワードスタッフィング:不自然に大量のキーワードをページに埋め込む手法

-

クローキング:検索エンジンとユーザーに異なるコンテンツを表示する手法

-

リンクファーム:関連性のないサイト同士で過剰にリンクを張り合う手法

これらはいずれも「ブラックハットSEO」とされており、Googleなどの検索エンジンから重いペナルティを受ける可能性があります。また、自社サイトが外部から改ざんされ、意図せず悪用されるケースもあります。

そうしたリスクに備えるためには、以下のようなセキュリティ対策が重要です。

-

定期的な改ざんチェックとセキュリティ更新の実施

-

CMSやプラグインを常に最新の状態に保つ

-

強固なパスワードの設定や多要素認証の導入

SEO対策を安全に進めるには、検索順位の向上だけでなく、外部からの攻撃や不正利用にも備えておくことが大切です。

SEOポイズニングとは?システムや攻撃手法・企業が行う対策も解説

SEOポイズニングは、検索エンジンを悪用し、不正なサイトへユーザーを誘導する攻撃手法です。SEOポイズニングの仕組みや被害の特徴、企業が実践できる具体的な対策を詳しく解説します。

SEOポイズニングとは?システムや攻撃手法・企業が行う対策も解説

SEOポイズニングは、検索エンジンを悪用し、不正なサイトへユーザーを誘導する攻撃手法です。SEOポイズニングの仕組みや被害の特徴、企業が実践できる具体的な対策を詳しく解説します。

SEOプラグインのおすすめ5選を徹底解説|メリットや選び方も紹介

SEOプラグインの選び方からおすすめ5選、導入手順までを初心者向けにわかりやすく解説します。

SEOプラグインのおすすめ5選を徹底解説|メリットや選び方も紹介

SEOプラグインの選び方からおすすめ5選、導入手順までを初心者向けにわかりやすく解説します。

コアアップデートなどで順位下落のリスクがある

SEOでは、コンテンツやサイトの評価基準が変わってしまうことがあります。その結果、これまで上位表示されていたWebページの順位が下がってしまうこともあるのです。これはGoogleによるコアアップデートが関係しています。

事業上、SEOを重要な集客手段として活用している企業の場合、Googleのアルゴリズムアップデートによって売上が激減してしまうといったケースも多いです。

過去、日本で特に大きな順位変動の原因となった2017年12月のGoogleの「健康アップデート」では、医療や健康に関する検索結果の約60%に影響が出ました。低品質な医療・健康情報を掲載していたキュレーションサイトが軒並み順位を落とし、公的機関や病院など信頼性の高いサイトが検索上位にランクインするようになったのです。

コアアップデートへの対応は、最新のSEO情報を収集しつつも、ユーザーにとって有益なコンテンツ制作に努めることが重要だといえます。

【2025年3月最新】Googleコアアップデートとは?特徴と傾向・対策をわかりやすく解説

Googleのコアアップデートは、検索アルゴリズムの大規模な変更で、ウェブサイトのランキングに直接影響を与えます。この記事では、概要や最新情報、ウェブマスターが取るべき対策について解説しています。

【2025年3月最新】Googleコアアップデートとは?特徴と傾向・対策をわかりやすく解説

Googleのコアアップデートは、検索アルゴリズムの大規模な変更で、ウェブサイトのランキングに直接影響を与えます。この記事では、概要や最新情報、ウェブマスターが取るべき対策について解説しています。

上位表示させるために必要なSEO対策

ここからは、具体的に何をすればSEO対策になるのかについて紹介します。SEO対策にはさまざまありますが、大別すると以下の3つです。

- 内部SEO

- 外部SEO

- コンテンツ作成

【内部SEO】クローラーが理解しやすいサイトを作る

内部SEO(内部施策)とは、Webサイトにある全てのページをクローラーが見つけやすくなるようにし、その内容を正しく理解できるようWebサイトを作りこむ(改善)ことです。

例えば、以下のような項目があります。

タイトルタグ(titleタグ)

Webサイトの各ページには、それぞれタイトルをつけることができます。それをHTMLで設定するのがタイトルタグです。つけられたタイトルは、そのページの内容を示すキーワードとして扱われます。各ページのコンテンツのテーマが要約されたタイトルをつけ、複数のページで同じタイトルを使うのは避けましょう。

SEO効果のあるタイトルとは?具体例と書き方のポイントを解説

SEO効果の高いタイトルは、検索エンジンでの順位向上やクリック率の増加に直結します。この記事では、魅力的かつ効果的なタイトルを作成する方法や具体例、注意点について詳しく解説しています。

SEO効果のあるタイトルとは?具体例と書き方のポイントを解説

SEO効果の高いタイトルは、検索エンジンでの順位向上やクリック率の増加に直結します。この記事では、魅力的かつ効果的なタイトルを作成する方法や具体例、注意点について詳しく解説しています。

見出しタグ(hタグ)

見出しタグは、コンテンツ内で新しいトピックが開始される位置と、そのトピックの内容を表すものです。文章における章や節の表題と同じと考えるとわかりやすいでしょう。見出しによってコンテンツの構成や階層構造が明確になり、理解されやすくなります。また、見出しタグに使われた文も、Googleがページの内容を把握する手がかりに使われます。

hタグのSEO効果は?見出しタグの使い方と意味を解説

Webサイトを運営している人なら当たり前に使用しているhタグですが、間違った使い方をしていませんか?SEOに効果的なhタグですが、間違った使い方をしていると期待通りの効果が得られません。hタグについて基本的なところから解説します。

hタグのSEO効果は?見出しタグの使い方と意味を解説

Webサイトを運営している人なら当たり前に使用しているhタグですが、間違った使い方をしていませんか?SEOに効果的なhタグですが、間違った使い方をしていると期待通りの効果が得られません。hタグについて基本的なところから解説します。

サイト階層の整理

Webサイト内でリンクが複雑に入り組んでいると、ユーザーが目的のコンテンツを見つけるのが難しくなります。サイト階層を適切に整理することで、ユーザーにもGoogleのクローラーにもわかりやすいWebサイトを構築しましょう。

Webサイト設計とは?構造設計のやり方と手順を解説

Webサイトの構造設計における重要性や基本手順を詳しく解説。ユーザーの利便性向上と検索エンジンからの評価を両立するためのポイントや具体的な設計方法を紹介し、効果的なサイト構築をサポートします。

Webサイト設計とは?構造設計のやり方と手順を解説

Webサイトの構造設計における重要性や基本手順を詳しく解説。ユーザーの利便性向上と検索エンジンからの評価を両立するためのポイントや具体的な設計方法を紹介し、効果的なサイト構築をサポートします。

パンくずリスト

パンくずリストとは、一般的にWebページの上部か下部にある、内部リンクを並べたものです。

QUERYY(クエリー) > SEO > 記事タイトル

上記のように表示し、ユーザーが現在Webサイト内のどこにいるかを伝えるとともに、前のページや階層に戻れるようにしています。ユーザーがWebサイト内で迷子になって離脱してしまわないように、またクローラーが各ページの関係を把握しやすいように設置します。

パンくずリストとは?設置方法とSEO効果、よくある質問を解説

パンくずリストは、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくするナビゲーション要素です。この記事では、パンくずリストの設置方法やSEOへの影響、よくある質問について詳しく解説しています。

パンくずリストとは?設置方法とSEO効果、よくある質問を解説

パンくずリストは、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくするナビゲーション要素です。この記事では、パンくずリストの設置方法やSEOへの影響、よくある質問について詳しく解説しています。

目次の設置

目次は、ユーザーがページ内の全体構造を把握しやすくするためのナビゲーション要素です。特に情報量の多いページでは、ユーザーが求めている情報にすばやくアクセスできるようにするために有効です。

また、検索エンジンにとってもページ構造が明確になるため、クロール効率の向上やコンテンツの関連性の理解にもつながります。

目次のSEO効果は?メリットや効果的な目次を作るポイントも解説

目次のSEO効果とは?目次のメリットや最適な設置方法、SEO効果を最大化するテクニックを詳しく解説します。

目次のSEO効果は?メリットや効果的な目次を作るポイントも解説

目次のSEO効果とは?目次のメリットや最適な設置方法、SEO効果を最大化するテクニックを詳しく解説します。

内部リンク設置

上位表示をさせたいページに対して内部リンクを設置します。内部リンクはページへの導線とともに、サイト内で重要なページというシグナルを検索エンジンに伝えることができます。リンク元と被リンク先のコンテンツの関連性や、アンカーテキストなどがどのような形でリンクされているのかも評価の対象です。

内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。

内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。

内部リンクの張り方!WordPressを例に場所や注意点を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクです。この記事では、WordPressを例に、内部リンクの設置方法や適切な配置場所、注意点について詳しく解説しています。

内部リンクの張り方!WordPressを例に場所や注意点を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクです。この記事では、WordPressを例に、内部リンクの設置方法や適切な配置場所、注意点について詳しく解説しています。

モバイルフレンドリー

現在では、7割以上がスマートフォンからのアクセスとなっています。そのため、Googleもスマートフォンでの使い勝手に優れたWebサイトを評価します。かつてのようにPC用のWebサイトのおまけとしてモバイル用を作成するのではなく、モバイルファーストでの制作・運営が求められます。

モバイルフレンドリーとは?対応方法やテストツール、エラーの対処法を解説

モバイルフレンドリーとは、Webサイトがスマートフォンなどのモバイル端末で適切に表示・操作できる状態を指します。この記事では、概要、対応方法、テストツール、エラーの対処法について詳しく解説しています。

モバイルフレンドリーとは?対応方法やテストツール、エラーの対処法を解説

モバイルフレンドリーとは、Webサイトがスマートフォンなどのモバイル端末で適切に表示・操作できる状態を指します。この記事では、概要、対応方法、テストツール、エラーの対処法について詳しく解説しています。

ページエクスペリエンス

ページエクスペリエンスとは、Webページの利便性を測るための指標です。特に、コアウェブバイタルと呼ばれる下記の3つの指標が重要となります。

- LCP(Largest Contentful Paint)最大コンテンツの描画

- FID(First Input Delay)初回入力遅延

- CLS(Cumulative Layout Shift)累積レイアウト変更

コアウェブバイタルとは?対策と確認方法、改善策を徹底解説

コアウェブバイタル(Core Web Vitals)の概要を解説し、ユーザー体験やSEO向上のために重要な3つの指標(LCP、FID、CLS)の詳細と具体的な改善方法を紹介しています。

コアウェブバイタルとは?対策と確認方法、改善策を徹底解説

コアウェブバイタル(Core Web Vitals)の概要を解説し、ユーザー体験やSEO向上のために重要な3つの指標(LCP、FID、CLS)の詳細と具体的な改善方法を紹介しています。

【外部SEO】検索エンジンから評価されるサイトを作る

外部SEOとは、運営するWebサイト以外からのリンクや言及を集める対策のことです。「素晴らしいコンテンツは、他のWebサイトから紹介されるはず」という仮定をGoogleはもっています。これを実現させるには、質の高い情報を発信することが第一ですが、リンクを設置したくなるような仕組みを作ることで、より効率的に被リンクを獲得することができます。

情報をまとめてPDF冊子にしてダウンロードできるようにしたり、誰でも使いやすいテンプレートを配布することが代表例です。また、多くの人の目に触れられるように、各種SNSの運用も効果的です。拡散されやすく、拡散されてアクセスが増えたときにわかりやすいように、Webサイトを設計しておく必要があります。

ただし、どのような外部リンクでも評価されるわけではありません。特に高い効果を得られるのは次のようなWebサイトからのリンクです。

- 自社サイトとの関連性が高いWebサイト

- 著名なWebサイトや権威あるWebサイトなど、Googleの評価の高いWebサイト

外部SEOは自ら直接できることが限られているため施策が後回しになりがちですが、内部SEOと同じく重要となるため、確実に積み重ねていきましょう。外部リンクを獲得するには、被リンク獲得(リンクビルディング)と呼ばれる外部リンクを獲得するSEO外部対策が有効です。

<無料>資料ダウンロード

【SEO外部対策】被リンク運用代行

他社が真似できない「ホワイトハットSEO」でサイトを強くする!

SEO外部対策とは?被リンクとサイテーションを獲得する方法9選

SEOにおける外部施策に焦点を当てて解説します。「外部施策」とは、被リンクやサイテーションなどといったものが含まれて、サイトの評価が上がりやすくなるなどのメリットがあります。外部施策の具体的な方法や注意すべきポイントなどを含めて解説します。

SEO外部対策とは?被リンクとサイテーションを獲得する方法9選

SEOにおける外部施策に焦点を当てて解説します。「外部施策」とは、被リンクやサイテーションなどといったものが含まれて、サイトの評価が上がりやすくなるなどのメリットがあります。外部施策の具体的な方法や注意すべきポイントなどを含めて解説します。

外部リンクとは?SEO対策効果と外部リンク獲得方法を解説

この記事では、外部リンクに関する事柄を紹介します。獲得方法のみならず、混在しやすい「内部リンク」「サイテーション」との違いや、取り扱ううえで注意すべきポイントなど、外部リンクについてより深く理解できるように解説します。

外部リンクとは?SEO対策効果と外部リンク獲得方法を解説

この記事では、外部リンクに関する事柄を紹介します。獲得方法のみならず、混在しやすい「内部リンク」「サイテーション」との違いや、取り扱ううえで注意すべきポイントなど、外部リンクについてより深く理解できるように解説します。

被リンクの獲得方法とは?SEO効果のある増やし方と注意点を解説

SEO効果が期待できる「被リンク」を獲得する方法を解説します。獲得方法のみならず、SEO対策で被リンク獲得が重要視される理由をはじめ、獲得するうえで注意すべきポイントなども織り交ぜながら、初めての方でも被リンク獲得について理解できるように解説します。

被リンクの獲得方法とは?SEO効果のある増やし方と注意点を解説

SEO効果が期待できる「被リンク」を獲得する方法を解説します。獲得方法のみならず、SEO対策で被リンク獲得が重要視される理由をはじめ、獲得するうえで注意すべきポイントなども織り交ぜながら、初めての方でも被リンク獲得について理解できるように解説します。

コンテンツ:サイトにアクセスしてほしい人が求める情報(コンテンツ)を発信

SEO対策におけるコンテンツの活用方法は、主にブログ記事やコラムを作成して、Webサイト内に蓄積していくことです。対策したいキーワードの選定を行い、ターゲットとなるユーザーのニーズに合ったコンテンツを作成することで、新規ユーザーのWebサイトへの流入を増加させます。

広告は出稿を停止すると表示されなくなりますが、コンテンツは一度作成すると半永久的に検索対象となります。新規ユーザーを獲得できる資産となるので、中長期的な集客チャネルとして機能するのが特徴です。

対策したいキーワードをタイトルや見出し、本文に適切に盛り込む

SEO対策で最も重要かつ基本となるのは、キーワードの盛り込みです。ユーザーが検索する語句のことを検索キーワードといいます。

ヒットさせたいキーワードを、記事のタイトルや見出し、そして本文に盛り込むことが必須となります。ただし、キーワードは適切な量とバランスを意識することも重要です。ユーザーが読んでいて不自然に感じない程度に、キーワードを盛り込んでいきましょう。

コンテンツ記事の制作方法を解説!キーワード選定から記事ライティングまで

ユーザーニーズを捉えたコンテンツ制作は、SEO効果を高めるために重要です。この記事では、キーワード選定の方法から具体的な記事ライティングの手順までを詳しく解説しています。

コンテンツ記事の制作方法を解説!キーワード選定から記事ライティングまで

ユーザーニーズを捉えたコンテンツ制作は、SEO効果を高めるために重要です。この記事では、キーワード選定の方法から具体的な記事ライティングの手順までを詳しく解説しています。

ユーザビリティを考慮してコンテンツを作成し、ページを構成する

SEO対策にはいくつもの評価要素がありますが、やはり重要なのはユーザビリティです。ユーザビリティとは、ユーザーが使いやすく、快適にコンテンツを閲覧できることをいいます。

- 文章は正確に、読みやすく書く

- 専門用語や難しい表現に解説を入れる

- ページの表示速度を上げる

- 記事やサイトURLはわかりやすく簡潔にする

- パンくずリストを作成する

- コンテンツに一貫性をもたせる

- 広告の表示頻度に注意する

ユーザーの視点に立って、どのようなコンテンツなら読みやすいか、どのようなWebサイトなら使いやすいかなどを考えてみましょう。

こうしたユーザビリティに配慮したコンテンツの質は、結果としてユーザーのページ滞在時間にも影響を与えます。

ユーザビリティとは?向上のコツ、アクセシビリティとの違いを解説

この記事では、ユーザビリティに関して解説します。ユーザビリティを構成する要素やユーザビリティ改善で必要なこと、さらにはアクセシビリティの分析方法など細かく解説します。ユーザビリティをあまり理解していないという方は、必見の内容です。

ユーザビリティとは?向上のコツ、アクセシビリティとの違いを解説

この記事では、ユーザビリティに関して解説します。ユーザビリティを構成する要素やユーザビリティ改善で必要なこと、さらにはアクセシビリティの分析方法など細かく解説します。ユーザビリティをあまり理解していないという方は、必見の内容です。

SEOと滞在時間の関係性は?滞在時間の確認方法や改善策も紹介

滞在時間は検索順位に直接影響するわけではありませんが、ユーザー行動を通じて間接的にSEOに影響を与える重要な指標です。本記事では、コンテンツの質向上、内部リンク最適化、表示速度改善など、滞在時間を改善する12の具体策を紹介します。

SEOと滞在時間の関係性は?滞在時間の確認方法や改善策も紹介

滞在時間は検索順位に直接影響するわけではありませんが、ユーザー行動を通じて間接的にSEOに影響を与える重要な指標です。本記事では、コンテンツの質向上、内部リンク最適化、表示速度改善など、滞在時間を改善する12の具体策を紹介します。

ユーザーの検索意図を理解して、有益性の高いコンテンツを作る

ユーザーの検索意図を理解して、コンテンツの内容をより有益で質の良いものにする必要があります。検索するユーザーの目的や意図を意識して、ユーザーが求めるコンテンツを制作します。また、データを表記する場合は信頼できる公的機関や論文などから引用するなど、情報の正確性や信憑性に配慮しましょう。

検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説

効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。

検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説

効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。

エンティティSEOとは?キーワードとの違いや具体策を徹底解説

エンティティSEOの基本からキーワードとの違い、具体的な対策方法までをわかりやすく解説します。

エンティティSEOとは?キーワードとの違いや具体策を徹底解説

エンティティSEOの基本からキーワードとの違い、具体的な対策方法までをわかりやすく解説します。

アクセスを増やすためのコンテンツマーケティングとSEO

SEO対策を考えるうえで切っても切れないのが「コンテンツマーケティング」という手法です。現在のSEOはコンテンツマーケティングと非常に相性がよく、アクセスを増やすにはどうしてもコンテンツマーケティングの思想を取り入れなければならないという実情もあります。

ここでは、コンテンツマーケティングの概要とSEOの関係性について解説します。

コンテンツマーケティングとは?事例とともにわかりやすく解説

コンテンツマーケティングは、ユーザーに有益な情報を提供し、信頼関係を構築することで、商品やサービスの購買につなげる手法です。その概要や具体的な事例、実施する際のポイントについて詳しく解説しています。

コンテンツマーケティングとは?事例とともにわかりやすく解説

コンテンツマーケティングは、ユーザーに有益な情報を提供し、信頼関係を構築することで、商品やサービスの購買につなげる手法です。その概要や具体的な事例、実施する際のポイントについて詳しく解説しています。

アクセス数=インプレッション × クリック率

インプレッション数とは、検索結果にWebサイトが表示される回数です。Webサイトに含まれている情報が、ユーザーが検索するキーワードに関するものであれば、インプレッション数は増えます。また、キーワードの種類も多くなれば、そのぶんだけインプレッション数が増えます。従って、検索される回数の多いキーワードを幅広くカバーしたコンテンツ作りが重要となります。

基本的に、検索順位が高いほどクリック率も高くなるため、アクセス数を多く獲得するためには、キーワードの種類の多さと、検索順位の高さが重要といえます。

インプレッション(imp)とは?PVやリーチとの違い、カウント方法を解説

Web広告の管理ツールで頻繁に見かけるインプレッション(imp)とはどのような指標なのでしょうか?PVやリーチ、エンゲージメントとどう違うのでしょうか?適切な指標管理を行う上で絶対に知っておきたい、インプレッション(imp)の基本を解説します。

インプレッション(imp)とは?PVやリーチとの違い、カウント方法を解説

Web広告の管理ツールで頻繁に見かけるインプレッション(imp)とはどのような指標なのでしょうか?PVやリーチ、エンゲージメントとどう違うのでしょうか?適切な指標管理を行う上で絶対に知っておきたい、インプレッション(imp)の基本を解説します。

CTR(クリック率)とは?広告、SEOでの平均%、CTRの改善方法を解説

CTR(クリック率)は広告やSEOでのWeb集客を考えるのに欠かせない用語です。CTRの意味と、どのくらいの%なら問題ないのか、広告・SEOそれぞれでの改善方法を解説します。

CTR(クリック率)とは?広告、SEOでの平均%、CTRの改善方法を解説

CTR(クリック率)は広告やSEOでのWeb集客を考えるのに欠かせない用語です。CTRの意味と、どのくらいの%なら問題ないのか、広告・SEOそれぞれでの改善方法を解説します。

情報の網羅性と専門性

網羅性と専門性とは、コンテンツに含まれる情報の広さと深さと言い換えることもできます。ユーザーが知りたい情報をピンポイントで提供することも大切ですが、その周辺情報も同時に含まれていること、知りたい情報が詳しく説明されていることが重要となるのです。

SEO対策に必要な記事数とは?記事数とSEOの関係性

SEO対策において、記事数の増加はサイトの情報量や専門性を高め、検索順位向上に寄与します。しかし、質の低い記事の量産は逆効果となるため、ユーザーの検索意図に沿った高品質なコンテンツ制作が重要です。

SEO対策に必要な記事数とは?記事数とSEOの関係性

SEO対策において、記事数の増加はサイトの情報量や専門性を高め、検索順位向上に寄与します。しかし、質の低い記事の量産は逆効果となるため、ユーザーの検索意図に沿った高品質なコンテンツ制作が重要です。

動画埋め込みのSEO効果は?メリットや効果を高めるポイントも解説

動画埋め込みはSEOに効果があるのかを解説します。メリットや実践ポイント、注意点もご紹介します。

動画埋め込みのSEO効果は?メリットや効果を高めるポイントも解説

動画埋め込みはSEOに効果があるのかを解説します。メリットや実践ポイント、注意点もご紹介します。

カスタマージャーニーを反映するサイト作りの必要性

コンテンツマーケティングにおいては、幅広いキーワードに対応して多くのコンテンツを作成することが大切です。ただし、脈絡なくキーワードの種類を増やせばいいというものではありません。具体的にどのようなコンテンツを作成すべきなのか決める際に有効なのが、カスタマージャーニーの考え方です。

カスタマージャーニーとは、自社の商品を購入する顧客が、どのような情報収集方法で、どのような比較検討をして、どのように商品購入に至るかを想定し可視化したものです。コンテンツを作成する前には、まずカスタマージャーニーを作りましょう。どのようなコンテンツをどのような順番で作成し情報発信をすべきか、効果的な計画を立てることができます。

BtoBのカスタマージャーニーマップのポイント、顧客課題やペルソナ

この記事では、BtoB企業向けにカスタマージャーニーマップの作成方法や顧客課題の分析、ペルソナ設定のポイントを解説しています。顧客視点でのマーケティング戦略を構築したい方におすすめの内容です。

BtoBのカスタマージャーニーマップのポイント、顧客課題やペルソナ

この記事では、BtoB企業向けにカスタマージャーニーマップの作成方法や顧客課題の分析、ペルソナ設定のポイントを解説しています。顧客視点でのマーケティング戦略を構築したい方におすすめの内容です。

カスタマージャーニーマップとは?目的と作り方、事例を解説

カスタマージャーニーマップは、顧客が購入に至るまでのプロセスを視覚化し、マーケティング戦略の最適化に役立つツールです。カスタマージャーニーマップの目的や作成方法、実際の事例について解説しています。

カスタマージャーニーマップとは?目的と作り方、事例を解説

カスタマージャーニーマップは、顧客が購入に至るまでのプロセスを視覚化し、マーケティング戦略の最適化に役立つツールです。カスタマージャーニーマップの目的や作成方法、実際の事例について解説しています。

SEO対策におすすめの分析ツール

ここからは、SEO対策に適したおすすめの分析ツールを紹介します。

1.Google Analytics(Googleアナリティクス)

Googleが提供している無料の分析ツールです。大手企業はもちろん、ブログを始めたばかりの個人でも利用するほど、一般的に浸透しています。日時や曜日ごとのサイト流入データから、現在のアクティブユーザー数など、サイトとユーザーの接続頻度が明確に分かります。

外部リンク:Google Analytics

Googleアナリティクスとは?登録方法や使い方、分析方法を解説

Webサイト運営者の多くはGoogleアナリティクスに登録し、日々のデータを見てサイトの改善を行っています。でも、初めて利用する人には何を見て、どのようにサイトを改善していけばいいのかわかりませんよね?初心者向けにGoogleアナリティクスをわかりやすく解説します。

Googleアナリティクスとは?登録方法や使い方、分析方法を解説

Webサイト運営者の多くはGoogleアナリティクスに登録し、日々のデータを見てサイトの改善を行っています。でも、初めて利用する人には何を見て、どのようにサイトを改善していけばいいのかわかりませんよね?初心者向けにGoogleアナリティクスをわかりやすく解説します。

2.Google Search Console(Googleサーチコンソール)

こちらもGoogleが提供している無料の分析ツールです。「サチコ」とも呼ばれており、主にオーガニック検索の順位や、CTR(クリック率)などが分かります。

GoogleアナリティクスとGoogleサーチコンソールは連携できるので、集客できているキーワードの確認やどのキーワードが検索何位なのか、どのような集客効果があったのかはGoogle Analyticsだけで確認することができます。

外部リンク:Google Search Console

【最新】無料&有料おすすめSEOツール28選!目的別に紹介

SEO対策に役立つ無料・有料のツールを28種類、目的別に詳しく解説した記事です。キーワード選定や被リンク分析、サイトの技術的改善など、各ツールの特徴や活用方法をわかりやすく紹介。

【最新】無料&有料おすすめSEOツール28選!目的別に紹介

SEO対策に役立つ無料・有料のツールを28種類、目的別に詳しく解説した記事です。キーワード選定や被リンク分析、サイトの技術的改善など、各ツールの特徴や活用方法をわかりやすく紹介。

関連記事:【2025年5月最新】AIライティングツール36選を徹底比較|料金・目的別のおすすめを解説

検索順位のチェック方法

無料または手頃な価格で利用できる、順位チェックツールを紹介します。

Googleサーチコンソール

Googleサーチコンソールは、Webサイトの分析には欠かせない無料ツールです。Googleアナリティクスと紐づけすることで、検索順位も調べることができます。Googleアナリティクスは、サイト内部の分析を行うツールですが、サーチコンソールは検索結果画面から自社サイトが表示されたときのデータを取得できます。

順位変動の様子や、狙ったキーワード以外でどのようなキーワード流入があるかも確認することが可能です。ただし、順位の報告は検索上位のキーワード順に表示されるため、本当に狙いたいキーワードでの順位測定をするときには使いづらいと感じるかもしれません。

検索ボリュームが大きいキーワードや、コンバージョンにつながりやすいキーワードなど、特定のページに絞った順位を調べることに難があります。

Googleサーチコンソールとは?使い方と登録方法や設定を解説

Webサイトの集客状況を分析する際にGoogleアナリティクスと同じくらい役立つのがGoogleサーチコンソールです。サーチコンソールへの登録方法やGoogleアナリティクスとの連携方法について、わかりやすく解説します。

Googleサーチコンソールとは?使い方と登録方法や設定を解説

Webサイトの集客状況を分析する際にGoogleアナリティクスと同じくらい役立つのがGoogleサーチコンソールです。サーチコンソールへの登録方法やGoogleアナリティクスとの連携方法について、わかりやすく解説します。

SEOチェキ

SEOチェキは、調べたいページのキーワードを入力するだけで順位の計測ができる無料ツールです。シークレットモードで検索する場合、自社のページを自力で探す必要がありますが、このツールではGoogleとYahoo!での検索順位を一発で測定してくれます。調べたいキーワードやページが少ない場合、1日の間に複数計測したいという場合に便利です。

外部リンク:SEOチェキ

GRCで順位測定する

GRCとは、Google、Yahoo!、Bingと3種類の検索エンジンでの順位を計測するツールです。このツールの利点は、使用料が他のSEOツールに比べて格安な点と、調べたいキーワードを登録しておくだけで、PC起動時に自動でチェックしてくれるところです。

GRCはPCでの順位測定をする通常版と、スマホでの順位測定をするGRCモバイルの2種類があります。スマホユーザーが多いサイトならGRCモバイルを契約し、順位測定する必要があるでしょう。20キーワードまでは無料で使用でき、それ以上登録したい場合にはパーソナルライセンスを購入するという形態になっています。

外部リンク:GRC

SEO対策で避けるべきこと

最後に、SEO対策で避けるべきことをご紹介します。SEO対策として有効であると勘違いする人も多いため、しっかりとチェックしておきましょう。

リンクプログラムへの参加

SEO対策としてリンクプログラムに参加することはやめましょう。リンクプログラムとは、ページランクや順位操作を目的として、意図的にリンクを操作することです。

以前は、過剰な相互リンクによって、ページランクの操作が行われていました。現在では、Googleのペンギンアップデートによりページランクの評価が改善されています。検索エンジンのガイドライン違反となり、検索結果からスパムとして削除されたり、ペナルティを受ける場合があります。

また、必要範囲外でバナー広告を買ってリンクを大量に紐付けするのもやめましょう。ペイドリンクと呼ばれる行為で、ガイドライン違反となります。

SEO効果が狙える相互リンクとは?効果を高めるポイントも解説

相互リンクを適切に活用すれば、検索順位の向上やオーガニックトラフィックの増加が期待できます。この記事では、SEO効果を最大化する相互リンクの方法や避けるべきリスクについて解説します。

SEO効果が狙える相互リンクとは?効果を高めるポイントも解説

相互リンクを適切に活用すれば、検索順位の向上やオーガニックトラフィックの増加が期待できます。この記事では、SEO効果を最大化する相互リンクの方法や避けるべきリスクについて解説します。

SEOスパムとは?ペナルティのリスクや主な手法・対策まで徹底解説

SEOスパムとは、検索エンジンのアルゴリズムを不正に操作する行為のことです。SEOスパムの種類や影響、ペナルティのリスク、効果的な対策方法を詳しく解説します。健全なSEOで長期的な成功を目指しましょう。

SEOスパムとは?ペナルティのリスクや主な手法・対策まで徹底解説

SEOスパムとは、検索エンジンのアルゴリズムを不正に操作する行為のことです。SEOスパムの種類や影響、ペナルティのリスク、効果的な対策方法を詳しく解説します。健全なSEOで長期的な成功を目指しましょう。

隠しテキストやリンクの挿入

隠しテキストや隠しリンクとは、ユーザーに見えないように制御して、リンクやテキストをWebページに設置することです。主にCSSを使って制御されます。隠しリンクやテキストは、偽装行為と見なされてGooglenoガイドライン違反として扱われる可能性があるのでやめましょう。

ユーザーに見えないようにリンクを設定したり、キーワードを盛り込んで評価をあげても、ページを読み込むクローラーにはバレてしまいます。

隠しリンクとは|一般的な手法や見つけ方・SEOへの影響も徹底解説

隠しリンクとは?SEOリスクや見つけ方を解説します。検索順位を下げる手法とペナルティを避けるための対策を詳しく紹介します。

隠しリンクとは|一般的な手法や見つけ方・SEOへの影響も徹底解説

隠しリンクとは?SEOリスクや見つけ方を解説します。検索順位を下げる手法とペナルティを避けるための対策を詳しく紹介します。

複製されたコンテンツの作成

コンテンツは複製して作らずに、必ずオリジナルなものにしましょう。Googleの検索エンジンで上位表示されるには、コンテンツの品質に加えて、オリジナル性も重要です。Googleの検索エンジンは、同じようなコンテンツばかりをユーザーに届けないようにプログラムされています。

コピーコンテンツは、他社サイトのコピーコンテンツだけでなありません。自社サイトのコンテンツをコピーしてもコピーコンテンツと認識されます。コンテンツを拡充する際には、作成するコンテンツが、他社サイトや自社サイトと重複していないか確認しましょう。

もちろん、似たジャンルのコンテンツを作る際には、一部似た内容になりやすいです。性質上似たコンテンツが生まれるのは仕方のないことなので、全てが悪い評価になるとは限りません。なるべくオリジナルのコンテンツを作成する意識をしましょう。

コンテンツに関係ないキーワードの詰め込み

コンテンツを作成する際には、キーワードの詰め込みすぎに注意しましょう。タイトルや見出し、本文に加えて、メタキーワードに対策キーワードを詰め込むのも避けましょう。もちろん、コンテンツに関連するキーワードを入れることは問題ありません。

しかし、さまざまなキーワードから流入を狙うために、コンテンツと関係が薄い、または関係がないキーワードを入れすぎると評価が下がる可能性があります。網羅性を意識することは大事ですが、ユーザーが何を求めているかを意識した上で、有益となるコンテンツを作ることが大切です。

また、ディーエムソリューションズ株式会社が運営する「デジ研」では、SEO対策について『【2024年】SEOとは?初心者でもわかるSEOの仕組みと最新SEO対策を事例つきで徹底解説』という記事にて、詳しく解説していますので、併せて参考にしてみてください。

関連記事:SEOとは何か?具体的な対策方法と基本知識について

SEOキーワードは何個まで?数の目安や使い方のコツも徹底解説

SEOキーワードは何個使うべきか、その目安や効果的な使い方についてわかりやすく解説します。

SEOキーワードは何個まで?数の目安や使い方のコツも徹底解説

SEOキーワードは何個使うべきか、その目安や効果的な使い方についてわかりやすく解説します。

SEOとは?のまとめ

SEOはWebで集客を行うために欠かせない施策です。しかし、検索アルゴリズムは不定期に変動するため、最新の情報は専門のSEOコンサルティング会社に確認するのがおすすめです。

ニュートラルワークスは、SEOコンサルティングやSEO記事制作など、SEOを得意としております。Webサイトの現状を分析し、成果を伸ばしたいとお考えの方は、ぜひニュートラルワークスまでご相談ください。

<無料>資料ダウンロード

【プロにお任せ】SEOコンサルティング

見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決

SEO対策のよくあるご質問

- SEO対策とは

-

SEOとは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略称であり、Webサイトを検索エンジンで上位表示をさせるために用いる手法のことです。

- SEO対策は何をすれば良いですか?

-

SEO対策でまず取り組むべきことは下記になります。

1.キーワードの調査と選定

自社のサービスを探す際に検索するキーワードを調査して、上位表示をさせたいキーワードを選定します。

Googleキーワードプランナーなどのキーワードツールを活用して、キーワードの検索ボリュームやクリック単価などを調査します。

2.コンテンツ制作と内部SEO対策

対象キーワードに関するコンテンツを制作します。この時、検索ユーザーの検索意図を理解して、検索ユーザーが求めるトピックをコンテンツに記載します。また、内部SEO対策としてタイトルタグやメタディスクリプションの最適化、見出しタグの活用、URL構造の整理、内部リンクの最適化、画像の最適化とAlt属性の設定などを最適化していきます。

3.外部SEO対策

Webサイト外で行うSEO対策で、主に被リンクの獲得を狙った対策です。他のWebサイトからのリンクを獲得するために、良質なコンテンツを作成してリンク獲得を狙います。また、SNSでの露出強化もサイテーションとして外部SEO対策に含まれます。

4.テクニカルSEO対策

Webサイトの構造や設定を最適化し、検索エンジンがウェブサイトを回遊(クローリング)しやすくする対策です。サイト速度の高速化、モバイルフレンドリー、SSL証明書の導入、クローラビリティの向上などが含まれます。 - SEOで順位が上がらない原因は?

-

SEOで順位が上がらない原因はさまざまありますが、代表的なものとして以下があげられます。

・キーワードの調査が不十分

キーワードによっては、特定種類のページのみ上位表示されるものがあります。例えば上位表示がすべてECの商品ページになっている場合、記事ページでの上位表示が難しくなります。

・コンテンツの質が低い

検索エンジンはユーザーに価値ある情報を提供することを重視しています。高品質かつ独自性のあるコンテンツを作成することが、順位向上に繋がります。

ユーザーの検索意図を理解して、ユーザーにとって有益なコンテンツを作りましょう。

・内部SEO対策が不十分

タイトルタグやメタディスクリプションの最適化が不十分だと、検索エンジンでの評価が低くなり、順位が上がりにくくなります。

・外部SEO対策が不十分

信頼性の高いWebサイトからの被リンクが少ない場合、順位が上がりにくくなります。被リンク獲得(リンクビルディング)や良質なコンテンツ作成により、被リンクを増やしましょう。

・テクニカルSEO対策が不十分

サイト速度が遅い、モバイルフレンドリーでない、クローラビリティが低いなど、技術的な要因が順位向上の妨げとなることもあります。

・強力な競合

SEOは相対評価のため、競合他社が強力な場合は順位が上がりにくくなります。競合分析を行い競合相手の実力を理解することが重要です。

・アルゴリズムの変更

検索エンジンのアルゴリズムは定期的に更新されるため、これに対応してSEO対策を見直す必要があります。

これらの要因を見直し、改善策を実施することで、SEOでの順位向上が期待できます。また、SEO対策は継続的に行うことが重要です。定期的に効果測定を行い、改善を進めましょう。