この記事のポイント

この記事のポイントは以下です。

-

滞在時間はSEOにどのような影響を与えますか?

-

滞在時間が長いと、検索エンジンに有益なコンテンツと判断され、検索順位の向上につながる可能性があります。反対に離脱が早いと、検索意図に合っていないと見なされ、SEO評価に間接的に悪影響を与える可能性があります。

-

滞在時間を延ばすための具体策は?

-

コンテンツの質を高める、内部リンク戦略を最適化する、ページの読み込み速度を向上させる、ユーザー行動をデータ分析して改善する、サイトデザインやユーザビリティを向上させるなどの方法が効果的です。

-

滞在時間を分析するにはどうすればよいですか?

-

Googleアナリティクスを活用し、平均セッション時間やページごとの滞在時間、ユーザーフローを確認することで、どこで離脱が発生しているのかを分析できます。

「滞在時間」は検索順位に直接影響するランキング要因ではないとされていますが、ユーザーが長くサイトに留まることは、結果的にSEOによい影響をもたらす要素につながります。例えば、有益なコンテンツとして認識されやすくなり、被リンクやシェア、再訪問など、他の評価指標の向上に寄与します。

一方で、検索意図と合っていないコンテンツや、表示速度が遅いページは、すぐに離脱されやすく、サイト全体の評価を下げてしまう可能性もあります。

この記事では、滞在時間を伸ばすために実践できる施策をご紹介します。ユーザー満足度を高め、間接的にSEOの成果につなげたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

<無料>資料ダウンロード

【プロにお任せ】SEOコンサルティング

見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決

SEOと滞在時間の関係性

滞在時間は、ユーザーのサイト閲覧時間を示す指標の一つです。では、この滞在時間がSEOにどのような影響を与えるのでしょうか。ここでは、滞在時間の定義や、SEOとの関係性について整理します。

滞在時間がSEOに直接影響するわけではない

滞在時間とは、ユーザーが検索結果からサイトを訪れ、ページを閲覧している時間のことを指します。Googleは滞在時間を明確なランキング要因とはしていませんが、ユーザーがすぐに離脱してしまうページは、検索意図に合致していない、あるいは有益ではないと判断される可能性があります。

そのため、検索意図に応え、価値ある情報を提供するコンテンツを作ることが、結果的にSEO評価の向上につながると考えられます。

SEO対策ではユーザー行動が重要視される

検索エンジンは、ユーザーがサイト内でどのように行動したかを分析し、そのデータを検索順位の評価に活用しています。ユーザーの行動は、コンテンツの有用性や満足度を間接的に示す要素であり、SEO対策においても見逃せないポイントです。

特に重視されるのが、直帰率・滞在時間・ページビュー数・クリック率といった指標です。

- 直帰率が高いページは、コンテンツが期待に応えていない可能性があります。

- 滞在時間が長いページは、有益な情報を提供していると評価されやすくなります。

- ページビュー数が多ければ、ユーザーの関心を引きつけ、回遊が促されていると判断されます。

- クリック率が低い場合は、リンクの位置や表現が最適でない可能性があります。

これらの数値は、Googleアナリティクスやサーチコンソールを活用して確認できます。例えば、

- クリック率は「Googleサーチコンソール」→「検索パフォーマンス」で確認可能です。

- 直帰率とページビュー数は「Googleアナリティクス」→「エンゲージメント」→「概要」や「ページとスクリーン」で把握できます。

- 滞在時間の確認方法は後述します。

これらの指標をもとに、問題のあるページや要素を見直すことで、滞在時間やSEO評価の向上につなげることができます。

直帰率とは?離脱率との違いと平均値の目安、改善方法を解説

Webサイト、ECサイト運営者でGoogleアナリティクスを利用する人なら直帰率や離脱率という言葉はご存知でしょう?直帰率、離脱率の違いや改善が必要な数値の目安、改善方法を解説します。

直帰率とは?離脱率との違いと平均値の目安、改善方法を解説

Webサイト、ECサイト運営者でGoogleアナリティクスを利用する人なら直帰率や離脱率という言葉はご存知でしょう?直帰率、離脱率の違いや改善が必要な数値の目安、改善方法を解説します。

Googleアナリティクスでの滞在時間の確認方法

滞在時間を把握し、改善につなげるには、Googleアナリティクス(GA4)のデータ活用が有効です。GA4では、ユーザーの行動をより正確に捉えるための「セッション時間」や「エンゲージメント時間」など、複数の視点から滞在状況を確認できます。

<滞在時間の確認方法>

- 平均セッション時間の確認:

「レポート」→「エンゲージメント」→「概要」で、サイト全体の平均セッション時間を確認できます。これは、1回の訪問(セッション)あたりにユーザーが滞在していた平均時間を示します。 - 平均エンゲージメント時間の確認:

同じく「エンゲージメント」→「概要」で、平均エンゲージメント時間も確認できます。これは、ユーザーが実際にページ上で能動的に操作していた時間を示す指標で、より実態に即したエンゲージメントの度合いを把握できます。 - ページごとの滞在時間の分析:

「レポート」→「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」で、各ページごとの平均エンゲージメント時間を確認可能です。滞在時間が極端に短いページは、内容や構成の見直しが必要とされるかもしれません。

これらの指標をもとにユーザー行動を把握し、滞在時間の改善につながる施策を実行することが、間接的なSEO評価の向上にもつながります。

平均滞在時間はコンテンツの種類次第で異なる

「どのくらいの滞在時間があればよいのか」と疑問に思う方も多いかもしれません。しかし、平均滞在時間には明確な正解がなく、コンテンツの種類や目的によって大きく異なります。

例えば、辞書サイトのように短時間で目的を果たせるサイトもあれば、動画配信のように長時間の利用が前提となるサイトもあります。文章中心のコンテンツであれば、1,000文字につき約2分の滞在が目安とされることもあります。

以下に、主なサイト種別ごとの滞在時間の目安をまとめました。

| サイトの種類 | 滞在時間の目安 |

|---|---|

| 文章中心のサイト | 1,000文字あたり約2分 |

| 通販サイト | 訪問者:約10分/購入者:約30分 |

| 企業サイト | 約5〜10分 |

| 動画配信サイト | 約30〜90分 |

| 辞書サイト | 数十秒程度 |

あくまでも上記は目安であり、重要なのは「そのページに対して妥当な時間が確保されているかどうか」です。施策の前後で滞在時間の変化を分析し、改善につなげることが大切です。

滞在時間を改善するための12の具体策

ユーザーの滞在時間を改善するには、コンテンツの質を向上させることが重要です。ここからは、検索意図に合った情報提供やデザインの工夫など、具体的な対策を紹介します。

1.検索意図に合致した内容にする

検索ユーザーは、求める情報を素早く得たいと考えています。そのため、ユーザーの検索意図に沿ったコンテンツを提供することが、滞在時間を延ばす鍵となります。

例えば、「SEOの基本」と検索するユーザーには、専門的な知識ではなく、初心者向けのわかりやすい解説が必要です。一方、「SEOアルゴリズムの最新情報」を求めるユーザーには、詳細な分析や最新動向を提供することが求められます。

検索意図を的確に把握するには、Googleの検索結果や「関連検索ワード」を確認し、ユーザーが本当に知りたい情報を分析しましょう。検索意図にマッチした内容を提供することで、ユーザーの満足度が高まり、滞在時間の向上につながるでしょう。

検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説

効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。

検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説

効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。

2.ユーザーが見やすいページにする

文章だけでは伝わりにくい情報も、画像や図解、動画を活用することで直感的に伝えることができます。例えば、SEOの仕組みを解説する際に、検索結果のスクリーンショットや構造図を挿入すると理解しやすくなります。

また、読みやすさを損なわないためには、フォントサイズや行間、配色の工夫も欠かせません。文字が小さすぎたり、背景とのコントラストが不十分だと、ユーザーは離脱しやすくなります。視認性を意識したデザインが、滞在時間の向上に寄与します。

加えて、広告やポップアップの表示にも注意が必要です。ページを開いた直後に全画面で表示されるバナーや、閉じづらいポップアップは、ユーザー体験を損ねる原因になります。表示タイミングや頻度を調整し、ユーザーの閲覧を妨げない配置・サイズを心がけましょう。

画像や動画を使う際は、WebP形式の活用やYouTubeの埋め込みなどで軽量化を図り、ページの表示速度にも配慮することが大切です。

ページ表示速度の計測方法/改善策を解説!SEOに重要な理由とは

ページ表示速度は、ユーザー体験やSEOに大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、表示速度の計測方法や改善策、そしてSEOにおける重要性について詳しく解説しています。

ページ表示速度の計測方法/改善策を解説!SEOに重要な理由とは

ページ表示速度は、ユーザー体験やSEOに大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、表示速度の計測方法や改善策、そしてSEOにおける重要性について詳しく解説しています。

3.モバイルフレンドリーな設計にする

スマートフォンでの検索が主流になりつつある今、モバイルフレンドリーなサイト設計は必須です。Googleは「モバイルファーストインデックス」を採用しており、スマートフォン向けに最適化されていないサイトはSEO評価が下がる可能性があります。

参考:モバイルファースト インデックスに関するおすすめの方法 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers

モバイル対応のポイントとして、レスポンシブデザインの導入、タップしやすいボタン配置、適切なフォントサイズの設定が挙げられます。特に、読みやすさや操作性を意識することで、ユーザーが快適にサイトを利用できるようになります。

スマートフォンユーザーがストレスを感じずに閲覧できる環境を整えることで、滞在時間の向上と離脱防止につながります。

モバイルフレンドリーとは?対応方法やテストツール、エラーの対処法を解説

モバイルフレンドリーとは、Webサイトがスマートフォンなどのモバイル端末で適切に表示・操作できる状態を指します。この記事では、概要、対応方法、テストツール、エラーの対処法について詳しく解説しています。

モバイルフレンドリーとは?対応方法やテストツール、エラーの対処法を解説

モバイルフレンドリーとは、Webサイトがスマートフォンなどのモバイル端末で適切に表示・操作できる状態を指します。この記事では、概要、対応方法、テストツール、エラーの対処法について詳しく解説しています。

モバイルファーストインデックスとは?対策とSEOへの影響

この記事では、Googleのモバイルファーストインデックスについて解説しています。MFIの概要やSEOへの影響、具体的な対策方法を詳しく説明し、ウェブサイトのモバイル対応の重要性を強調しています。

モバイルファーストインデックスとは?対策とSEOへの影響

この記事では、Googleのモバイルファーストインデックスについて解説しています。MFIの概要やSEOへの影響、具体的な対策方法を詳しく説明し、ウェブサイトのモバイル対応の重要性を強調しています。

4.内部リンクを設置して回遊率を上げる

ユーザーにサイト内を回遊してもらうことは、滞在時間の向上に直結します。そのためには、適切な内部リンク戦略が欠かせません。

例えば、記事の末尾に「関連記事」や「おすすめ記事」を設置することで、ユーザーが次に読むべきページを明確に示せます。また、本文中に自然な形で関連コンテンツへのリンクを挿入すれば、ユーザーの興味を逃さずに他のページへ誘導できます。

SEOの観点からも、内部リンクの最適化は非常に重要です。内部リンクを張ることで、検索エンジンのクローラーがサイト構造を把握しやすくなり、インデックスの精度が向上します。また、リンク先ページへの評価の一部が伝達されるため、適切なページ同士をつなげることで全体のSEOパフォーマンスを底上げできます。

ユーザーにとっての導線設計と、検索エンジンへの構造的な明示の両面を意識して内部リンクを設計することが、回遊率・滞在時間・SEO評価の向上に効果的です。

内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。

内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。

5.パンくずリストでサイト構造を明確にする

パンくずリストとは、ユーザーが現在どのページにいるのかを示すナビゲーションの一種です。例えば、「ホーム > SEO対策 > 内部リンク最適化」のように表示することで、ユーザーはサイトの構造を直感的に理解しやすくなります。

パンくずリストを導入するメリットとして、以下の点が挙げられます。

<パンくずリストのメリット>

- ユーザーの迷子防止:

サイト内のどの位置にいるのかがわかり、スムーズに別のページへ移動できる - 離脱率の低下:

ユーザーが求める情報へ簡単にアクセスできるため、直帰を防ぐ効果がある - SEO評価の向上:

Googleもパンくずリストを推奨しており、検索エンジンのクローラビリティ(巡回しやすさ)が向上する

特にコンテンツ量の多いサイトでは、パンくずリストを活用することでユーザーの利便性を向上させ、サイト内の滞在時間を伸ばすことができます。

パンくずリストとは?設置方法とSEO効果、よくある質問を解説

パンくずリストは、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくするナビゲーション要素です。この記事では、パンくずリストの設置方法やSEOへの影響、よくある質問について詳しく解説しています。

パンくずリストとは?設置方法とSEO効果、よくある質問を解説

パンくずリストは、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくするナビゲーション要素です。この記事では、パンくずリストの設置方法やSEOへの影響、よくある質問について詳しく解説しています。

クローラビリティとは?SEO対策で重要な理由と向上の方法を解説

クローラビリティは、検索エンジンのクローラーがウェブサイトを適切に巡回・インデックスする能力を指し、SEO対策で重要な要素です。概念、SEOにおける重要性、向上させる方法を解説しています。

クローラビリティとは?SEO対策で重要な理由と向上の方法を解説

クローラビリティは、検索エンジンのクローラーがウェブサイトを適切に巡回・インデックスする能力を指し、SEO対策で重要な要素です。概念、SEOにおける重要性、向上させる方法を解説しています。

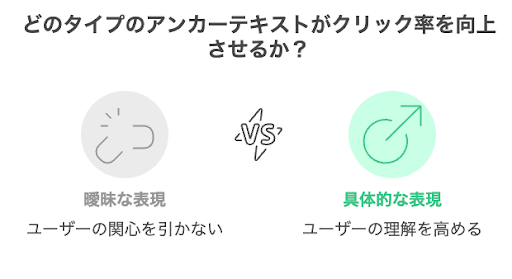

6.アンカーテキストの工夫でクリック率を向上させる

アンカーテキスト(リンクテキスト)の表現を工夫することで、ユーザーのクリック率を高め、サイト内の回遊や滞在時間の向上につなげることができます。

「こちらをクリック」「詳しくはこちら」といった曖昧な表現ではなく、「SEO対策の基本を詳しく解説」「滞在時間を伸ばす5つの方法を紹介」など、リンク先の内容が具体的に伝わる文言にすることがポイントです。ユーザーがリンク先の情報をイメージしやすくなり、行動につながりやすくなります。

良いアンカー テキストとは、内容が具体的で、適度に簡潔で、テキストが掲載されているページとリンク先のページの両方に関連があるテキストです。リンクに文脈を与え、読み手の期待に沿うものです。 アンカー テキストが良好であるほど、ユーザーはサイト内のナビゲーションが容易になり、Google はリンク先のページ内容を把握しやすくなります。

引用:Google の SEO リンクに関するベスト プラクティス | Google 検索セントラル | Documentation | Google for Developers

また、リンクを設置する位置にも工夫が必要です。記事の冒頭や、ユーザーが疑問を持ちやすいタイミングで内部リンクを配置すると、クリックされる可能性が高まります。適切なアンカーテキストと配置によって、自然なサイト回遊を促しましょう。

アンカーテキストとは?SEOにおける適切な作り方を解説

SEOにおけるアンカーテキストは、検索エンジン(クローラー)やユーザーに対してリンク先を正しく伝えるなど、非常に大切な役割を持っています。SEO効果を高めるアンカーテキストや改善すべきアンカーテキストの見極め方など、アンカーテキストの取り扱い方法などを細かく解説します。

アンカーテキストとは?SEOにおける適切な作り方を解説

SEOにおけるアンカーテキストは、検索エンジン(クローラー)やユーザーに対してリンク先を正しく伝えるなど、非常に大切な役割を持っています。SEO効果を高めるアンカーテキストや改善すべきアンカーテキストの見極め方など、アンカーテキストの取り扱い方法などを細かく解説します。

7.画像と動画を軽量化する

画像や動画は、ページの読み込み速度に大きな影響を与える要素の一つです。ファイルサイズが大きいと、表示までに時間がかかり、ユーザーの離脱を招く原因になります。そのため、適切な最適化が必要です。

画像の最適化方法として、以下の対策が有効です。

<画像を軽量化する方法>

- 適切なファイル形式を選択:

JPEGは写真向き、PNGは透過が必要な画像向き、WebPは軽量で高画質 - 画像の圧縮:

「TinyPNG」や「Squoosh」などのツールを活用して、画質を保ちつつファイルサイズを縮小する - 適切なサイズでアップロード:

ページに必要以上に大きな画像を使用しない

また、動画を直接アップロードするとサーバーの負担が増えるため、YouTubeやVimeoなどの外部プラットフォームにアップロードし、埋め込みリンクを利用するとよいでしょう。画像や動画の適切な管理により、ページの表示速度を向上させ、滞在時間の向上につなげることができます。

ページスピードの改善策10選!測定ツールも紹介

ページ表示速度の重要性と、その改善方法を解説した記事です。ユーザー体験やSEOに直結するページスピードの向上策として、画像の最適化、サーバーの増強、ファイル圧縮など具体的な10の方法を紹介しています。

ページスピードの改善策10選!測定ツールも紹介

ページ表示速度の重要性と、その改善方法を解説した記事です。ユーザー体験やSEOに直結するページスピードの向上策として、画像の最適化、サーバーの増強、ファイル圧縮など具体的な10の方法を紹介しています。

JPEGとPNGの違いは何?イラストはどっちがいいかも解説

JPEGとPNGは、どちらも画像ファイル形式であり、それぞれ異なる特徴と適した用途があります。本記事では、両者の違いやメリット・デメリット、イラスト制作における最適な選択について詳しく解説しています。

JPEGとPNGの違いは何?イラストはどっちがいいかも解説

JPEGとPNGは、どちらも画像ファイル形式であり、それぞれ異なる特徴と適した用途があります。本記事では、両者の違いやメリット・デメリット、イラスト制作における最適な選択について詳しく解説しています。

8.不要なプラグインやスクリプトを削減する

WordPressなどのCMSを使用している場合、多くのプラグインを導入するとサイトの読み込み速度が低下する原因になります。特に、使用していないプラグインや過剰なJavaScript・CSSがある場合、ページの表示に時間がかかることがあります。

改善策として、以下のポイントを意識しましょう。

<サイトを軽量化する方法>

- 使用していないプラグインを削除:

定期的に不要なプラグインを見直し、削減する - JavaScriptやCSSを最適化:

コードを軽量化し、圧縮することで読み込み速度を向上させる - 非同期読み込みを活用:

JavaScriptやCSSの読み込みを遅延させ、ページの表示を優先させる

サイトのシンプル化と軽量化を進めることで、ユーザーがストレスを感じることなくコンテンツにアクセスできるようになり、滞在時間の向上につながります。

9.キャッシュを活用する

キャッシュとは、ユーザーが一度訪れたページのデータを一時的に保存し、次回のアクセス時に高速表示を可能にする仕組みです。これにより、サーバーへの負荷を軽減し、読み込み時間を短縮することができます。

キャッシュを活用する方法として、以下の手段があります。

<キャッシュの活用方法>

- ブラウザキャッシュを設定:

ユーザーのブラウザに一時的にデータを保存し、再訪時の読み込み時間を短縮 - サーバーキャッシュを導入:

WordPressなら「WP Super Cache」や「W3 Total Cache」などのプラグインを活用する - CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)の利用:

画像やCSSを複数のサーバーで分散して提供し、読み込み速度を向上させる

キャッシュを適切に設定することで、ページの表示速度を改善し、ユーザーの離脱を防ぐことができます。

10.データに基づいてコンテンツ内容を改善する

ユーザーの行動データを分析したら、継続的なコンテンツの改善を行うことが大切です。データを活かして以下のような施策を実施すると、滞在時間を向上させやすくなります。

<データを活用してコンテンツを改善する方法>

- 読まれていない部分を改善:

スクロールヒートマップで離脱ポイントを特定し、導入部分を工夫する - クリック率の低いリンクを修正:

CTA(行動喚起)のテキストやボタンのデザインを変更する - ユーザーの検索意図に合った内容を追記:

検索クエリを分析し、求められている情報を補強する

こうした継続的な改善を繰り返すことで、ユーザーの満足度が向上し、滞在時間の増加につながります。

リライトとは?SEOを意識したリライト方法を解説

SEOにおけるリライトは、既存のコンテンツを修正・更新し、検索順位やユーザーエクスペリエンスを向上させる手法です。この記事では、効果的なリライトの方法や注意点を詳しく解説しています。

リライトとは?SEOを意識したリライト方法を解説

SEOにおけるリライトは、既存のコンテンツを修正・更新し、検索順位やユーザーエクスペリエンスを向上させる手法です。この記事では、効果的なリライトの方法や注意点を詳しく解説しています。

11.直感的なナビゲーション設計をする

ユーザーがサイト内をスムーズに移動できるようにすることは、滞在時間の向上に直結します。特に、複雑なメニュー構造やわかりづらいリンク配置は、離脱の原因となるため、直感的に操作できるナビゲーション設計が求められます。

ナビゲーション設計のポイントは以下の通りです。

<ナビゲーション設計のポイント>

- グローバルナビゲーションの明確化:

主要なカテゴリーを分かりやすく配置し、ユーザーが迷わないようにする - ハンバーガーメニューの活用:

モバイルユーザー向けにコンパクトなメニューを設置する - 検索機能の充実:

サイト内検索を設置し、目的の情報にスムーズにアクセスできるようにする

直感的なナビゲーションを設計することで、ユーザーがストレスなく情報を探せるようになり、滞在時間の向上につながります。

グローバルナビゲーションとは?作り方やデザイン事例を解説

グローバルナビゲーションの基本的な役割や作成のポイントを解説し、効果的なデザイン事例も紹介しています。ユーザーにとって使いやすいWebサイトを構築するための具体的なヒントが得られる内容です。

グローバルナビゲーションとは?作り方やデザイン事例を解説

グローバルナビゲーションの基本的な役割や作成のポイントを解説し、効果的なデザイン事例も紹介しています。ユーザーにとって使いやすいWebサイトを構築するための具体的なヒントが得られる内容です。

サイト内検索のメリットは?注意点やおすすめの検索ツールも紹介

サイト内検索の重要性や導入ポイントを解説。さらに、ユーザー体験を向上させ、売上やコンバージョン率改善に役立つ仕組みと活用法をご紹介します。

サイト内検索のメリットは?注意点やおすすめの検索ツールも紹介

サイト内検索の重要性や導入ポイントを解説。さらに、ユーザー体験を向上させ、売上やコンバージョン率改善に役立つ仕組みと活用法をご紹介します。

12.フォントや配色を工夫して読みやすさを改善する

サイトの可読性が低いと、ユーザーは内容を読む前に離脱してしまう可能性があります。フォントや配色を適切に調整し、ストレスなく情報を取得できる環境を整えましょう。

<読みやすいデザインを整えるポイント>

- フォントの選定:

視認性の高いフォントを使用し、小さすぎる文字の使用は避ける - 行間や余白の調整:

適度な余白を設け、圧迫感のないデザインにする - コントラストの確保:

背景色と文字色のコントラストを強くし、読みやすさを向上させる

特に、スマートフォンでの可読性にも配慮し、テキストサイズや改行位置を調整することが重要です。読みやすいデザインを意識することで、ユーザーが長くコンテンツを閲覧するようになり、滞在時間向上の助けとなります。

おすすめフォント【ビジネス目的別おすすめフォント】

Webサイトやコンテンツ、ビジネス文書などに使用するフォントはどんなものがおすすめ?BtoB向けのビジネスフォントは人の目に留まりやすく、企業イメージに合ったものを選ぶのが重要。そんなおすすめのビジネスフォントを目的別にご紹介します。

おすすめフォント【ビジネス目的別おすすめフォント】

Webサイトやコンテンツ、ビジネス文書などに使用するフォントはどんなものがおすすめ?BtoB向けのビジネスフォントは人の目に留まりやすく、企業イメージに合ったものを選ぶのが重要。そんなおすすめのビジネスフォントを目的別にご紹介します。

滞在時間の改善はSEO対策につながる

滞在時間の長さは、検索エンジンがコンテンツの有益性を判断する際の参考指標のひとつとされています。ユーザーがサイトに長く留まるということは、それだけ内容が興味深く、満足度が高いとみなされる可能性が高くなります。その結果として、SEO評価の向上につながることが期待できます。

滞在時間を改善するには、ユーザーの検索意図に応える情報をわかりやすく提供することが重要です。文章の構成やデザインの工夫に加えて、表示速度や導線の見直しなど、ユーザーがストレスなく読み進められる環境を整えることが求められます。

こうした取り組みを継続的に行うことで、ユーザー体験が向上し、結果的にSEO対策としても効果を発揮します。まずは自サイトのデータを分析し、滞在時間の改善に向けた施策に着手してみましょう。

<無料>資料ダウンロード

【プロにお任せ】SEOコンサルティング

見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決