この記事のポイント

この記事でおさえておきたいポイントは以下です。

-

SEO内部対策とは

-

SEO内部対策は、Webサイトの構造やコンテンツを最適化することにより、検索エンジンがサイトを効率よくクロールし、適切にインデックスできるようにする取り組みです。主にクロール最適化、インデックス最適化、UX最適化の3つの種類があります。

-

クロール最適化施策の方法

-

XMLサイトマップやパンくずリストの作成、内部リンクやディレクトリの階層の最適化、robots.txtの設定、リンク切れのチェック、URLの正規化、noindex・nofollowの設定などの方法があります。

-

UX最適化の方法

-

ユーザーが快適に利用できるよう、Webサイトのページスピード改善や、モバイルフレンドリーなサイトを意識しましょう。また、WebサイトのSSL化(HTTPS化)はユーザーエクスペリエンスの向上だけでなく、SEOにおいても重要な施策です。

SEOの内部対策は、検索エンジンの評価を高め、より多くの訪問者を獲得するために欠かせない施策です。しかし、多くのWebサイト運営者は、自社サイトが適切にクロール・インデックスされ、ユーザーにとって最適な体験を提供できているか不安を感じているのではないでしょうか。

本記事では、クロール最適化・インデックス最適化・UX(ユーザーエクスペリエンス)最適化という3つの重要な観点から、SEO内部対策のポイントを詳しく解説します。適切な施策を実施することで、検索エンジンの評価向上につながり、より多くのユーザーをサイトへ誘導できるようになります。

<無料>資料ダウンロード

【プロにお任せ】SEOコンサルティング

見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決

目次

SEOにおける内部対策とは

SEO内部対策とは、Webサイトの構造やコンテンツを最適化し、検索エンジンが効率よくクロール・インデックスできるようにする施策です。これにより、検索結果での上位表示やユーザーの利便性向上が期待できます。

ここからは、内部対策の目的や、コンテンツSEO・外部対策との違いについて解説し、より効果的なSEO戦略を実現するためのポイントを紹介します。

SEOにおける内部対策の目的

SEO内部対策の主な目的は、Webサイトの可視性を向上させることです。検索エンジンがサイトのコンテンツを正確に理解し、関連する検索クエリに対して適切に評価できるようにすることで、検索結果での順位向上を目指します。

適切な内部対策を実施することで、検索トラフィックの増加が期待でき、結果としてリード獲得や売上向上につながります。また、サイトの構造やナビゲーションを最適化することで、ユーザー体験(UX)の向上にも貢献し、訪問者の満足度を高め、リピート訪問やサイト内での行動促進にもつながります。

オンページSEOとは?オフページSEOとの違いと効果的な実践方法を解説

オンページSEOの基礎知識をはじめ、オフページSEOとの違い、効果的な手法、具体的なステップを初心者にもわかりやすく解説します。

オンページSEOとは?オフページSEOとの違いと効果的な実践方法を解説

オンページSEOの基礎知識をはじめ、オフページSEOとの違い、効果的な手法、具体的なステップを初心者にもわかりやすく解説します。

コンテンツSEOや外部対策との違い

内部対策は、Webサイトの構造や技術的な側面を最適化し、検索エンジンが効率的にクロール・インデックスできるようにする施策です。

一方、コンテンツSEOは、Webサイト内のコンテンツの質や関連性を向上させることに重点を置きます。具体的には、ターゲットキーワードを適切に活用し、ユーザーにとって価値のある情報を提供することが重要になります。

また、外部対策は、Webサイトの外部からの信頼性を高めることを目的とし、主に被リンク(バックリンク)の獲得を中心とした施策を指します。

内部対策は、外部要因に依存せず、Webサイトそのものの最適化に注力する点が特徴です。これにより、検索エンジンがサイトを適切に評価し、検索結果での可視性向上の基盤を築くことができます。

コンテンツSEOとは?定義や成功させるためのコツを解説

コンテンツSEOは、ユーザーの検索意図に合致した高品質なコンテンツを提供し、自然検索からの流入を増やす施策です。コンテンツSEOのメリット・デメリット、効果を出すための方法について解説しています。

コンテンツSEOとは?定義や成功させるためのコツを解説

コンテンツSEOは、ユーザーの検索意図に合致した高品質なコンテンツを提供し、自然検索からの流入を増やす施策です。コンテンツSEOのメリット・デメリット、効果を出すための方法について解説しています。

SEO外部対策とは?被リンクとサイテーションを獲得する方法9選

SEOにおける外部施策に焦点を当てて解説します。「外部施策」とは、被リンクやサイテーションなどといったものが含まれて、サイトの評価が上がりやすくなるなどのメリットがあります。外部施策の具体的な方法や注意すべきポイントなどを含めて解説します。

SEO外部対策とは?被リンクとサイテーションを獲得する方法9選

SEOにおける外部施策に焦点を当てて解説します。「外部施策」とは、被リンクやサイテーションなどといったものが含まれて、サイトの評価が上がりやすくなるなどのメリットがあります。外部施策の具体的な方法や注意すべきポイントなどを含めて解説します。

SEO内部対策におけるクローラビリティ向上施策

クロール最適化は、検索エンジンがWebサイトのコンテンツを効率よく発見し、適切にインデックスするために欠かせないSEO内部対策の一つです。この最適化を行うことで、検索結果への表示が改善され、Webサイトの可視性やトラフィックの向上につながります。

具体的なクロール最適化の施策として、以下のような取り組みが挙げられます。

- XMLサイトマップを作成する

- パンくずリストを作成する

- 内部リンクを最適化する

- robots.txtを設定する

- ディレクトリの階層を最適化する

- リンク切れがないかチェックする

- URLを正規化する

- 検索対象外のページをnoindexにする

- noindexしたページの内部リンクをnofollowにする

- 重複コンテンツに対処する

- 低品質ページに対処する

- サイトの更新頻度を上げる

Googleのクロール頻度はどのくらい?頻度を上げる方法も解説

Googleのクロール頻度の概要や確認方法、頻度を上げる実践的な対策をわかりやすく解説します。

Googleのクロール頻度はどのくらい?頻度を上げる方法も解説

Googleのクロール頻度の概要や確認方法、頻度を上げる実践的な対策をわかりやすく解説します。

XMLサイトマップを作成する

XMLサイトマップは、Webサイト内の全ページをリスト化したXMLファイルで、検索エンジンにサイトの構造を伝え、新規または更新されたコンテンツの発見を促します。

XMLサイトマップを作成し、検索エンジンに送信することで、サイト内のページが適切にクロールされる可能性が高まります。また、検索エンジンがページを効率的にインデックスできるよう、以下の情報を含めることが推奨されます。

- ページのURL

- 最終更新日

- 変更頻度

- ページの相対的な重要度

特に、大規模なWebサイトや頻繁にコンテンツが更新されるサイトでは、XMLサイトマップの活用によってクロール効率を大幅に改善できます。検索エンジンのインデックス精度を高めるためにも、適切なXMLサイトマップの運用が重要です。

XMLサイトマップとは?SEO効果や作成・通知方法まで徹底解説

XMLサイトマップは、検索エンジンにサイト構造を伝え、ページのインデックスを促進する重要なツールです。XMLサイトマップのSEO効果、作成・送信方法、運用時の注意点などを詳しく解説します。

XMLサイトマップとは?SEO効果や作成・通知方法まで徹底解説

XMLサイトマップは、検索エンジンにサイト構造を伝え、ページのインデックスを促進する重要なツールです。XMLサイトマップのSEO効果、作成・送信方法、運用時の注意点などを詳しく解説します。

パンくずリストを作成する

パンくずリストは、Webサイトのユーザビリティを向上させると同時に、検索エンジンにサイトの構造を伝える重要な役割を果たします。ユーザーがサイト内でたどった経路を示すことで、ナビゲーションを容易にし、ユーザー体験の向上につながります。

また、パンくずリストを活用した構造化データは、検索結果ページでリッチスニペットとして表示されることがあり、これによりWebサイトのクリック率(CTR)向上が期待できます。

さらに、検索エンジンはパンくずリストを通じてサイトの階層構造を理解しやすくなり、関連性の高いコンテンツへのリンクを適切に認識することで、より効率的なクロールとインデックス登録が可能になります。そのため、SEO対策の一環として、適切なパンくずリストの設置が推奨されます。

パンくずリストとは?設置方法とSEO効果、よくある質問を解説

パンくずリストは、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくするナビゲーション要素です。この記事では、パンくずリストの設置方法やSEOへの影響、よくある質問について詳しく解説しています。

パンくずリストとは?設置方法とSEO効果、よくある質問を解説

パンくずリストは、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくするナビゲーション要素です。この記事では、パンくずリストの設置方法やSEOへの影響、よくある質問について詳しく解説しています。

強調スニペットとは?種類やクリック率、表示方法を解説

この記事では「リッチスニペット」に焦点を当て、解説します。メリットやデメリットの他、表示されやすくなるポイントや非表示にする設定方法など、こと細かく解説します。

強調スニペットとは?種類やクリック率、表示方法を解説

この記事では「リッチスニペット」に焦点を当て、解説します。メリットやデメリットの他、表示されやすくなるポイントや非表示にする設定方法など、こと細かく解説します。

内部リンクを最適化する

内部リンクは、Webサイト内の異なるページ同士を結びつけるリンクであり、ユーザーと検索エンジンがサイト内の情報を探索するための重要な手段です。適切な内部リンク構造は、WebサイトのSEOに大きな影響を与え、サイト全体の評価向上につながります。

内部リンクを適切に配置することで、主要なページへのアクセスが容易になり、ページランクや関連性のシグナルを効果的に分配できます。

内部リンク戦略として、以下の施策が有効です。

- アンカーテキストの最適化:関連するキーワードを含め、検索エンジンがリンクの文脈を理解しやすくする

- 関連コンテンツへのリンク提供:ユーザーの関心に沿ったページを案内し、回遊率を向上させる

- 自然なリンク配置:ナビゲーションやコンテンツ内で、ユーザーにとって意味のある形でリンクを設置する

これにより、ユーザーエンゲージメントの向上だけでなく、検索エンジンによるサイトのクロール効率も高まり、適切なインデックス登録が促進されます。

内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。

内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。

robots.txtを設定する

robots.txtは、Webサイトのルートディレクトリに配置されるテキストファイルで、検索エンジンのクローラーに対し、特定のページやセクションをクロールしないよう指示する役割を持ちます。

適切に設定することで、検索エンジンが不要または重要でないページのクロールを回避し、より価値のあるコンテンツにクロールリソースを集中させることができます。例えば、管理ページや一時的なコンテンツ、重複コンテンツを含むセクションなどを制限することで、検索結果の最適化が可能になります。

ただし、robots.txtの設定は慎重に行う必要があります。誤って重要なコンテンツのクロールをブロックすると、Webサイトの検索エンジンにおける評価やインデックス登録に悪影響を及ぼす可能性があるため、設定後は必ずテストし、意図した通りに動作しているか確認しましょう。

robots txtとは?書き方と設置方法、noindexとの違いを解説

本記事では、robots.txtについて、役割やnoindexとの違い、クローラーの種類や記述方法まで詳しく解説しています。robots.txtを使ってクローラーをうまく制御するためにも、正しい知識を持って活用しましょう。

robots txtとは?書き方と設置方法、noindexとの違いを解説

本記事では、robots.txtについて、役割やnoindexとの違い、クローラーの種類や記述方法まで詳しく解説しています。robots.txtを使ってクローラーをうまく制御するためにも、正しい知識を持って活用しましょう。

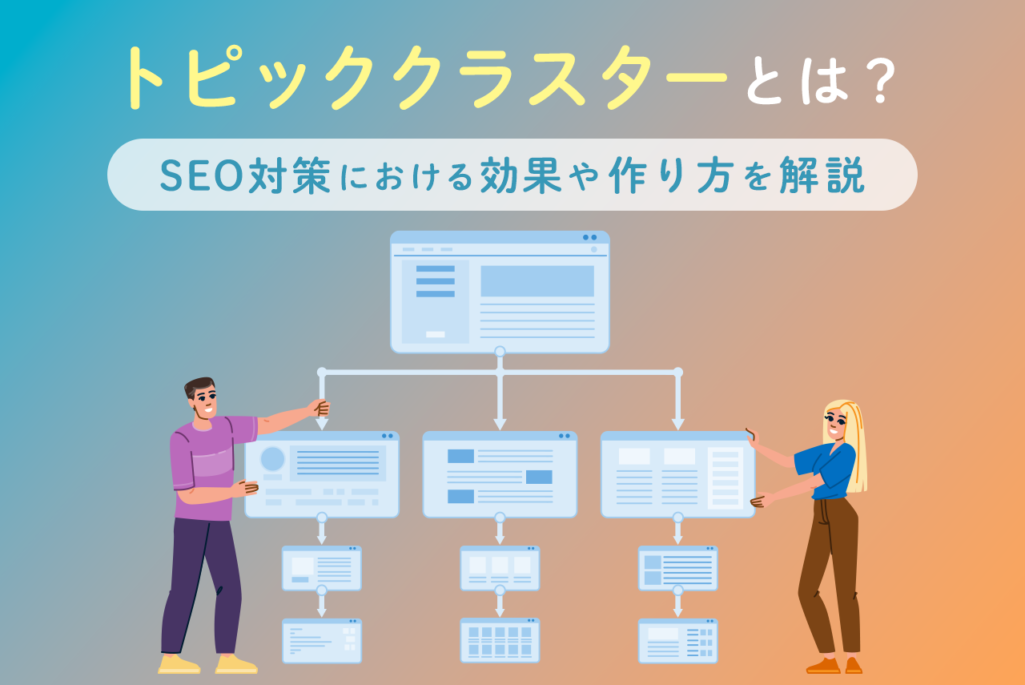

ディレクトリの階層を最適化する

Webサイトのディレクトリ構造を整理・最適化することは、ユーザビリティとSEOの両面で大きな影響を与えます。適切に整理された構造は、訪問者が直感的に目的の情報へアクセスできるようにすると同時に、検索エンジンのクローラーがサイトを効率的に探索し、コンテンツを正しく理解するのを助けます。

理想的な階層構造は、メインカテゴリーから始まり、関連するサブカテゴリーを経て、最終的に個々のページや製品へと論理的かつシンプルに展開される形が望ましいです。

例えば、eコマースサイトの場合、以下のようなディレクトリ構造が考えられます。

このような階層構造を採用することで、ユーザーが目的の商品を素早く見つけやすくなり、サイト滞在時間の延長やコンバージョン率の向上が期待できます。

さらに、適切に構築されたディレクトリ構造は、検索エンジンがサイトの主要なテーマやコンテンツの関連性を把握しやすくなるため、検索結果でのランキング向上にも効果的です。

記事のカテゴリ分けはSEOに効果的?正しいカテゴリページの作成方法を紹介

公開している記事は多いのに、なかなか検索順位が上がらない…そんなときは記事のカテゴリ分けでSEO対策をしてみませんか?カテゴリーページを作成する際の9つのポイントを紹介するので、SEOに効果的なカテゴリ分類を試してください。

記事のカテゴリ分けはSEOに効果的?正しいカテゴリページの作成方法を紹介

公開している記事は多いのに、なかなか検索順位が上がらない…そんなときは記事のカテゴリ分けでSEO対策をしてみませんか?カテゴリーページを作成する際の9つのポイントを紹介するので、SEOに効果的なカテゴリ分類を試してください。

サブディレクトリとサブドメインとは?SEOでの使い分けや違いを解説

サブドメインとサブディレクトリは、ウェブサイト構築時のURL構造に関する選択肢であり、SEOへの影響が異なります。この記事では、それぞれの特徴や使い分け、SEO効果について詳しく解説しています。

サブディレクトリとサブドメインとは?SEOでの使い分けや違いを解説

サブドメインとサブディレクトリは、ウェブサイト構築時のURL構造に関する選択肢であり、SEOへの影響が異なります。この記事では、それぞれの特徴や使い分け、SEO効果について詳しく解説しています。

リンク切れがないかチェックする

Webサイト内のリンク切れは、ユーザー体験を大きく損ない、サイトの信頼性やSEOにも悪影響を及ぼす可能性があります。リンク切れは、ページの移動や削除、または外部サイトが利用できなくなった場合に発生します。

この問題を防ぐためには、定期的にWebサイト全体をクロールし、リンク切れを特定して修正・更新することが不可欠です。

例えば、製品レビュー記事に外部の製品ページへのリンクを掲載していた場合、そのページが削除されるとリンク切れが発生します。このような場合は、新しい情報源へのリンクに置き換えるか、リンクを削除することで、ユーザーがエラーページにたどり着くのを防ぎます。

リンク切れのチェックと修正は、サイトの健全性を維持し、訪問者にとって価値のある情報を提供し続けるために不可欠な作業です。

リンク切れチェックのおすすめツール7選!原因と放置リスクも解説

リンク切れはユーザー体験を損ない、SEOにも悪影響を与えます。この記事では、リンク切れの原因や放置するリスクを解説し、効果的なチェックツール7選を紹介しています。

リンク切れチェックのおすすめツール7選!原因と放置リスクも解説

リンク切れはユーザー体験を損ない、SEOにも悪影響を与えます。この記事では、リンク切れの原因や放置するリスクを解説し、効果的なチェックツール7選を紹介しています。

検索対象外のページをnoindexにする

検索エンジンにインデックスされるべきでないページには、noindexタグを使用し、検索結果から除外することが推奨されます。対象となるページの例として、プライバシーポリシー、利用規約、一時的なプロモーションページ、重複コンテンツなどが挙げられます。

noindexタグを適用することで、検索エンジンはページをクロールしてもインデックスには含めず、より関連性の高いコンテンツに焦点を当てることが可能です。例えば、eコマースサイトで特定の顧客向けに作成された限定アクセスのランディングページは、一般の検索結果に表示されるべきではないでしょう。

このようなページにnoindexタグを追加することで、サイトの主要なコンテンツが適切に評価され、全体的なSEOパフォーマンスの向上につながります。検索エンジンのランキングを最適化するためにも、不要なページのインデックスを管理することが重要です。

noindexとは?SEO対策を正しく理解してインデックスをコントロール

SEO対策の施策の1つとしてnoindexという言葉を聞いたことはありませんか?検索結果に特定のページを表示させないために設定するのがnoindexですが、なぜSEO対策になるのでしょうか?基本的なところから解説します。

noindexとは?SEO対策を正しく理解してインデックスをコントロール

SEO対策の施策の1つとしてnoindexという言葉を聞いたことはありませんか?検索結果に特定のページを表示させないために設定するのがnoindexですが、なぜSEO対策になるのでしょうか?基本的なところから解説します。

noindexしたページの内部リンクをnofollowにする

noindexタグが適用されたページは検索結果に表示されないため、これらのページへの内部リンクにはnofollow属性を追加することが推奨されます。これは、検索エンジンが不要なページにページランクや権威を伝達するのを防ぐためです。

例えば、ユーザーログインページや管理ページなど、一般ユーザー向けではないページのリンクには、nofollowを設定するのが理想的です。

この対策により、検索エンジンのリソースを重要なコンテンツに集中させ、Webサイト全体のSEO効率を向上させることができます。

noindexとnofollowとは?違いや正しい書き方、確認方法

SEO対策で使用されるnoindexとnofollowの役割や違いについて解説しています。正しい記述方法や、設定を確認するための手順を紹介し、適切に活用することでSEO効果を最大化する方法を学べます。

noindexとnofollowとは?違いや正しい書き方、確認方法

SEO対策で使用されるnoindexとnofollowの役割や違いについて解説しています。正しい記述方法や、設定を確認するための手順を紹介し、適切に活用することでSEO効果を最大化する方法を学べます。

クロールバジェットの詳細と最適化方法まとめ

クロールバジェットの詳細と最適化方法を解説した記事です。クロールバジェットの基本概念からその最適化方法までを詳しく解説し、サイトの検索パフォーマンスを最大化するための具体的な対策を紹介しています。

クロールバジェットの詳細と最適化方法まとめ

クロールバジェットの詳細と最適化方法を解説した記事です。クロールバジェットの基本概念からその最適化方法までを詳しく解説し、サイトの検索パフォーマンスを最大化するための具体的な対策を紹介しています。

重複コンテンツを適切に処理する

重複コンテンツは、SEOに悪影響を与える要因の一つです。異なるURLで同じ、または類似したコンテンツが存在すると、検索エンジンがどのページを評価・インデックスすべきか判断しづらくなり、ランキングの低下を招く可能性があります。

この問題を解決するには、canonicalタグを使用し、検索エンジンに「正規」のページを指定することが有効です。例えば、プロモーションキャンペーンで複数のランディングページを作成した場合、一つのページを正規ページとして設定し、他のページにはcanonicalタグを適用します。

これにより、検索エンジンは正規のページを優先的に評価し、WebサイトのSEOパフォーマンスを維持できます。

canonicalタグとは?URL正規化やcanonicalタグの正しい記述方法を解説

少しSEOに詳しい人ならcanonicalタグについて聞いたことがあるでしょう。では、どんな時に設定すべきかを正確に説明できるでしょうか?理解しているようでイマイチわからないcanonical属性について解説します。

canonicalタグとは?URL正規化やcanonicalタグの正しい記述方法を解説

少しSEOに詳しい人ならcanonicalタグについて聞いたことがあるでしょう。では、どんな時に設定すべきかを正確に説明できるでしょうか?理解しているようでイマイチわからないcanonical属性について解説します。

重複コンテンツをチェックする方法は?基準や調べ方、対策方法も解説

重複コンテンツとは、内容が他のページと重複しているコンテンツのことで、SEOにおいて好ましくないとされています。本記事では、重複コンテンツがSEOに悪影響を及ぼす理由、問題となるページの特定方法、具体的な対策を解説します。

重複コンテンツをチェックする方法は?基準や調べ方、対策方法も解説

重複コンテンツとは、内容が他のページと重複しているコンテンツのことで、SEOにおいて好ましくないとされています。本記事では、重複コンテンツがSEOに悪影響を及ぼす理由、問題となるページの特定方法、具体的な対策を解説します。

低品質ページを改善する

低品質なコンテンツは、Webサイトの信頼性や検索順位に悪影響を及ぼします。薄いコンテンツ、過剰な広告、価値の低い情報が含まれるページは、改善または削除することで、サイト全体の品質を向上できます。

対策として、古いブログ記事を最新情報に更新することで、コンテンツの価値を高められます。また、ユーザー体験を損なう過剰な広告やポップアップを削減することも有効です。

低品質コンテンツとは?SEOへの影響と見分け方・改善方法

低品質コンテンツがSEOに与える影響とは?検索順位を下げる原因や見分け方、リライトや削除による改善方法を徹底解説します。

低品質コンテンツとは?SEOへの影響と見分け方・改善方法

低品質コンテンツがSEOに与える影響とは?検索順位を下げる原因や見分け方、リライトや削除による改善方法を徹底解説します。

サイトの更新頻度を上げる

Webサイトの更新頻度は、SEOにおいて重要な要素です。検索エンジンは新鮮で関連性の高いコンテンツを好み、定期的に更新されるサイトを高く評価します。更新頻度を上げることで、検索順位の向上が期待できます。

更新の方法として、ブログ投稿、ニュース記事、ケーススタディ、FAQの追加などが挙げられます。例えば、業界の最新トレンドに関するブログを定期的に公開すれば、ユーザーの関心を引きつけ、サイトの価値を高めることができます。また、製品やサービスのアップデート情報を発信するのも有効です。

ただし、更新は頻度だけでなくコンテンツの質も重要です。高品質な情報を提供することで、ユーザーのエンゲージメントが向上し、検索エンジンからの評価も高まります。

SEO内部対策のインデックス最適化施策

SEO内部対策におけるインデックス最適化は、検索エンジンがWebサイトを効率的にクロールし、正しくインデックスするための重要な施策です。適切な最適化により、検索結果での表示機会が増え、ページの評価向上につながります。

主な対策は以下のとおりです。それぞれ解説します。

- hタグを最適化する

- タイトルタグを最適化する

- メタディスクリプションを最適化する

- Google Search ConsoleのURL検査でインデックスリクエストをする

- 画像にalt属性を記述する

- 構造化マークアップを行う

- W3Cのガイドラインに即したコーディングを行う

- ページネーションの最適化

hタグを最適化する

hタグ(見出しタグ)の最適化は、Webページの構造を明確にし、コンテンツの階層と重要性を検索エンジンに適切に伝えるための基本的なSEO施策です。

h1タグはページ全体の主題を示す最も重要な見出しであり、その後のh2、h3タグはサブトピックや関連情報を整理するために使用します。適切な階層構造を採用することで、検索エンジンのクローラーがコンテンツの要点を識別しやすくなり、検索結果での評価向上につながります。

例えば、製品紹介ページでは、

- h1:製品名(例:「高性能ワイヤレスイヤホン XYZ-100」)

- h2:主要な特徴や利点(例:「ノイズキャンセリング機能」「長時間バッテリー」)

- h3:詳細情報や仕様(例:「技術仕様」「カラーバリエーション」「価格」)

といった階層を構築することで、ユーザーにも検索エンジンにも理解しやすいページになります。

hタグのSEO効果は?見出しタグの使い方と意味を解説

Webサイトを運営している人なら当たり前に使用しているhタグですが、間違った使い方をしていませんか?SEOに効果的なhタグですが、間違った使い方をしていると期待通りの効果が得られません。hタグについて基本的なところから解説します。

hタグのSEO効果は?見出しタグの使い方と意味を解説

Webサイトを運営している人なら当たり前に使用しているhタグですが、間違った使い方をしていませんか?SEOに効果的なhタグですが、間違った使い方をしていると期待通りの効果が得られません。hタグについて基本的なところから解説します。

タイトルタグを最適化する

タイトルタグの最適化は、ページの内容を正確に反映しつつ、ユーザーのクリックを促すタイトルを作成し、検索結果でのパフォーマンスを向上させる重要なプロセスです。

タイトルタグは検索結果ページ(SERP)に表示されるページのタイトルであり、検索クエリとの関連性を示す重要な要素です。適切に設計されたタイトルタグは、検索順位だけでなく、クリック率(CTR)にも大きな影響を与えます。

最適なタイトルを作成するには、主要なキーワードを含めつつ、読者の興味を引く魅力的な表現を取り入れることが重要です。例えば、「2025年最新版|成功するデジタルマーケティング戦略」 といったタイトルは、時事性と具体性を兼ね備え、ユーザーにとって価値があることを明確に伝えます。

SERPs(サープス)とは?SEOとの関係、分析ツールを紹介

SERPsは検索エンジンにキーワードを入力した際に表示されるWebページの一覧を指します。本記事では、SERPsの概要、SEOとの関係、分析に役立つツールについて詳しく解説しています。

SERPs(サープス)とは?SEOとの関係、分析ツールを紹介

SERPsは検索エンジンにキーワードを入力した際に表示されるWebページの一覧を指します。本記事では、SERPsの概要、SEOとの関係、分析に役立つツールについて詳しく解説しています。

メタディスクリプションを最適化する

メタディスクリプションの最適化は、ページの簡潔で魅力的な要約を提供し、ユーザーのクリック率を高めることが目的です。メタディスクリプションは、SERPでページタイトルの下に表示される短いテキストで、ページの内容を要約し、検索者にとっての価値を伝えます。

効果的なメタディスクリプションは、検索クエリに関連するキーワードを含み、具体的なアクションを促す言葉(CTA)を使用することが推奨されます。例えば、『今すぐアクセスして、限定オファーを手に入れよう!』は、明確なアクションを促し、ユーザーに興味をもってもらいやすいでしょう。

description(ディスクリプション)とは?書き方や確認方法を解説

メタディスクリプションは、検索結果に表示されるページの要約で、クリック率向上に寄与します。この記事では、メタディスクリプションの役割や最適な書き方、確認方法について詳しく解説しています。

description(ディスクリプション)とは?書き方や確認方法を解説

メタディスクリプションは、検索結果に表示されるページの要約で、クリック率向上に寄与します。この記事では、メタディスクリプションの役割や最適な書き方、確認方法について詳しく解説しています。

Google Search ConsoleのURL検査でインデックスリクエストをする

Google Search ConsoleのURL検査ツールを使用してインデックスリクエストを行うことは、新規または更新されたコンテンツを検索エンジンに迅速に認識させる効果的な方法です。

このプロセスにより、特定のページがGoogleによってクロールされ、インデックスされているかを確認し、必要に応じてインデックスのリクエストを送信できます。これは、特にコンテンツを頻繁に更新するWebサイトや、重要なイベントやプロモーションに関連するページで有効です。

インデックスリクエストを行うことで、最新の情報が検索結果に迅速に表示されるようになります。

URL検査ツール(fetch as Google)とは?具体的な機能や使い方を解説

URL検査ツールは、Googleサーチコンソールの機能で、指定したページのクロールやインデックス状況を確認できます。この記事では、URL検査ツールの機能や使い方を詳しく解説しています。

URL検査ツール(fetch as Google)とは?具体的な機能や使い方を解説

URL検査ツールは、Googleサーチコンソールの機能で、指定したページのクロールやインデックス状況を確認できます。この記事では、URL検査ツールの機能や使い方を詳しく解説しています。

画像にalt属性を記述する

画像のalt属性を記述することは、画像コンテンツを検索エンジンが理解しやすくするための重要な施策です。alt属性は、画像が表示されない場合や視覚障害のあるユーザーがスクリーンリーダーを使用している場合に、画像の内容をテキスト形式で代替説明します。

これにより、画像のSEO価値が高まり、コンテンツのアクセシビリティが向上するでしょう。例えば、製品画像にはその製品の名称と特徴を簡潔に説明するaltテキストを使用することが推奨されます。

alt属性(オルト属性)とは?書き方と確認方法、SEO効果を解説

Webコンテンツを作成する際に画像にalt属性(オルト属性)を記述するのは面倒…記述しなくてもいいのなら空欄にしたいですよね。alt属性がなぜ必要なのか、どのように記述するのがいいのかを解説します。

alt属性(オルト属性)とは?書き方と確認方法、SEO効果を解説

Webコンテンツを作成する際に画像にalt属性(オルト属性)を記述するのは面倒…記述しなくてもいいのなら空欄にしたいですよね。alt属性がなぜ必要なのか、どのように記述するのがいいのかを解説します。

構造化マークアップを行う

構造化マークアップをWebページに適用することで、検索エンジンにページのコンテンツと構造に関する詳細情報を提供し、リッチスニペットや知識グラフなどの検索機能を活用することが可能になります。

構造化データは、レシピ、製品レビュー、イベント情報など、特定のタイプのコンテンツをより明確に検索エンジンに伝えるために使用されます。例えば、レシピページに構造化マークアップを適用することで、調理時間や評価などの情報をSERPに直接表示させることが可能です。

構造化マークアップとは?SEOのメリット・デメリットと実装方法

構造化マークアップは、検索エンジンがウェブサイトの内容を理解しやすくするためのコードです。この記事では、構造化マークアップのメリット・デメリット、実装方法について詳しく解説しています。

構造化マークアップとは?SEOのメリット・デメリットと実装方法

構造化マークアップは、検索エンジンがウェブサイトの内容を理解しやすくするためのコードです。この記事では、構造化マークアップのメリット・デメリット、実装方法について詳しく解説しています。

W3Cのガイドラインに即したコーディングを行う

W3Cのガイドラインに沿ったコーディングは、Webアクセシビリティの向上や検索エンジンによるページの適切な解釈に不可欠です。これには、セマンティックHTMLの活用、アクセシビリティ対応のコンテンツ作成、レスポンシブデザインの実装が含まれます。

例えば、適切なセマンティックタグ(<article>、<nav>、<footer> など)を使用することで、ページ構造が明確になり、コンテンツの意味が伝わりやすくなります。

ページネーションの最適化

ページネーションとは、情報量の多いWebサイトのページを分割して、複数の短いページを作る機能のことです。

Webサイトは、縦方向にいくらでもコンテンツを伸ばせます。しかし、スクロールが延々と続くページは、ユーザーにとって必要な情報が見つけづらく、また読み込みにリソースを割くため表示速度が落ちる傾向があります。

そのため、メディアサイトやECサイト、不動産サイトなどの多くの情報を一覧で表示させるような形態のサイトでは特に、ページネーションを使って適度な長さにページを区切ってあげることが必要です。

優れたページネーションのポイントについては以下の記事で紹介しています。

ページネーションとは?ユーザビリティを高める作り方やSEO効果を解説

ページネーションは、ウェブサイトのコンテンツを複数のページに分割し、ユーザビリティを向上させる手法です。この記事では、ページネーションの基本概念、実装方法、SEOへの影響について詳しく解説しています。

ページネーションとは?ユーザビリティを高める作り方やSEO効果を解説

ページネーションは、ウェブサイトのコンテンツを複数のページに分割し、ユーザビリティを向上させる手法です。この記事では、ページネーションの基本概念、実装方法、SEOへの影響について詳しく解説しています。

SEO内部対策のUX最適化施策

ユーザーエクスペリエンス(UX)の最適化は、SEO内部対策の重要な要素です。検索エンジンはユーザーがWebサイトで良い体験を得られるかを重視しており、これはサイトの検索順位に直接影響します。

具体的には、以下の施策が挙げられます。

- ページスピードを改善する

- モバイルフレンドリーにする

- SSL化(HTTPS化)する

ページスピードを改善する

Webサイトのページスピードは、ユーザーエクスペリエンスに直結する重要な要素です。ページの読み込み速度が速いほど、ユーザーはストレスなく情報にアクセスでき、サイトの利用満足度が高まります。

この改善には、画像の圧縮、キャッシュの活用、不要なJavaScriptの削減などがあります。これらの施策により、ページのローディング時間が短縮され、検索エンジンがページをクロールしやすくなるでしょう。

例えば、圧縮された画像はページの重さを減らし、キャッシュの活用は再訪問時の読み込み速度を向上させます。これにより、検索エンジンはサイトを高速かつ効率的にインデックスできるようになり、SEOパフォーマンスが向上します。

ページ表示速度の計測方法/改善策を解説!SEOに重要な理由とは

ページ表示速度は、ユーザー体験やSEOに大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、表示速度の計測方法や改善策、そしてSEOにおける重要性について詳しく解説しています。

ページ表示速度の計測方法/改善策を解説!SEOに重要な理由とは

ページ表示速度は、ユーザー体験やSEOに大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、表示速度の計測方法や改善策、そしてSEOにおける重要性について詳しく解説しています。

モバイルフレンドリーにする

モバイルデバイスからのアクセスは年々増加しており、Webサイトがモバイルフレンドリーであることは不可欠です。モバイルフレンドリーなサイトは、スマートフォンやタブレット等の小さな画面でもコンテンツが正しく表示され、ナビゲーションが容易であることを意味します。

レスポンシブデザインの採用、タッチ操作に適したボタンサイズ、モバイル用の高速読み込みページ(AMP)の導入などがモバイル最適化の施策です。

これらの対策により、モバイルユーザーの利便性が高まり、サイトへの滞在時間の延長やエンゲージメントの向上が期待できます。検索エンジンもモバイルフレンドリーなサイトを好む傾向にあるため、これらの施策はSEOの観点からも重要です。

モバイルフレンドリーとは?対応方法やテストツール、エラーの対処法を解説

モバイルフレンドリーとは、Webサイトがスマートフォンなどのモバイル端末で適切に表示・操作できる状態を指します。この記事では、概要、対応方法、テストツール、エラーの対処法について詳しく解説しています。

モバイルフレンドリーとは?対応方法やテストツール、エラーの対処法を解説

モバイルフレンドリーとは、Webサイトがスマートフォンなどのモバイル端末で適切に表示・操作できる状態を指します。この記事では、概要、対応方法、テストツール、エラーの対処法について詳しく解説しています。

AMP(アンプ)とは?UI/UX改善やSEO効果などメリット・デメリットを解説

AMP(アンプ)を導入するWebサイトが増えてきて、そろそろ導入したいと考えている方へ、AMPを導入するメリット、デメリット、そして導入方法についてまとめました。

AMP(アンプ)とは?UI/UX改善やSEO効果などメリット・デメリットを解説

AMP(アンプ)を導入するWebサイトが増えてきて、そろそろ導入したいと考えている方へ、AMPを導入するメリット、デメリット、そして導入方法についてまとめました。

SSL化(HTTPS化)する

インターネット上のセキュリティは日々重要性を増しており、WebサイトのSSL化(HTTPS化)はその基本です。HTTPSは、ユーザーとサーバー間の通信を暗号化する技術で、データの盗聴や改ざんを防ぎます。

SSL証明書の導入によってHTTPS化を行うことで、サイト訪問者に対して安全な環境を提供し、信頼性を高められます。検索エンジンは安全なWebサイトを推奨しており、HTTPS化されたサイトは検索結果において優遇される傾向が強いです。

したがって、SSL化はユーザーエクスペリエンスの向上だけでなく、SEOにおいても重要な施策です。

SEOの内部対策に活用できるツール

SEOの内部対策を効果的に進めるためには、専用のツールを活用することが重要です。ここでは、代表的なツールを4つ紹介し、それぞれの機能や活用方法を解説します。

| ツール名 | 主な機能 | 有料・無料 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| スクリーミングフロッグ | サイトのクローリング・内部SEO分析 | 有料 | https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/ |

| META SEO inspector | メタタグ・構造化データの確認 | 無料 | https://chromewebstore.google.com/detail/meta-seo-inspector/ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef?hl=ja |

| PageSpeed Insights | ページ速度測定・最適化提案 | 無料 | https://pagespeed.web.dev/ |

| Google Search Console | 検索パフォーマンスの分析・エラー検出 | 無料 | https://search.google.com/search-console/welcome |

なお、ここで紹介している情報は2025年2月現在の独自調査にもとづく情報です。また、利用料金は変動する可能性がありますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。

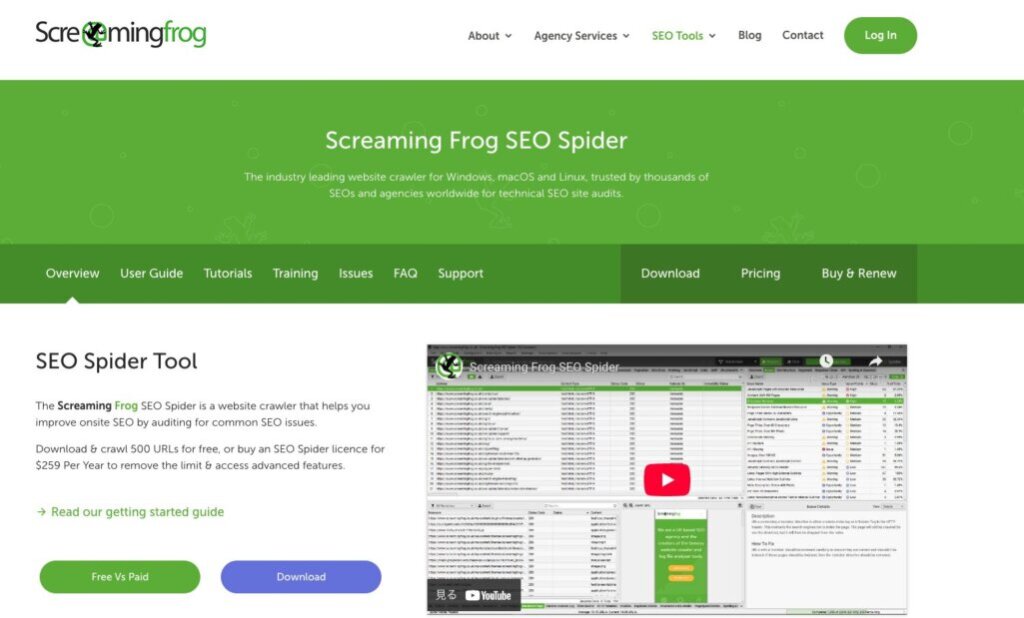

スクリーミングフロッグ

引用:Screaming Frog SEO Spider Website Crawler

スクリーミングフロッグは、Webサイトをクローリングして内部構造を解析するツールです。

主な機能

- サイト内のリンク、画像、CSS、スクリプトの確認

- メタ情報(タイトル・ディスクリプション)の分析

- HTTPステータスコードやリダイレクトのチェック

活用方法

- 404エラーやリダイレクトミスを発見し修正

- 重複コンテンツやメタ情報の不足をチェック

- XMLサイトマップの生成と最適化

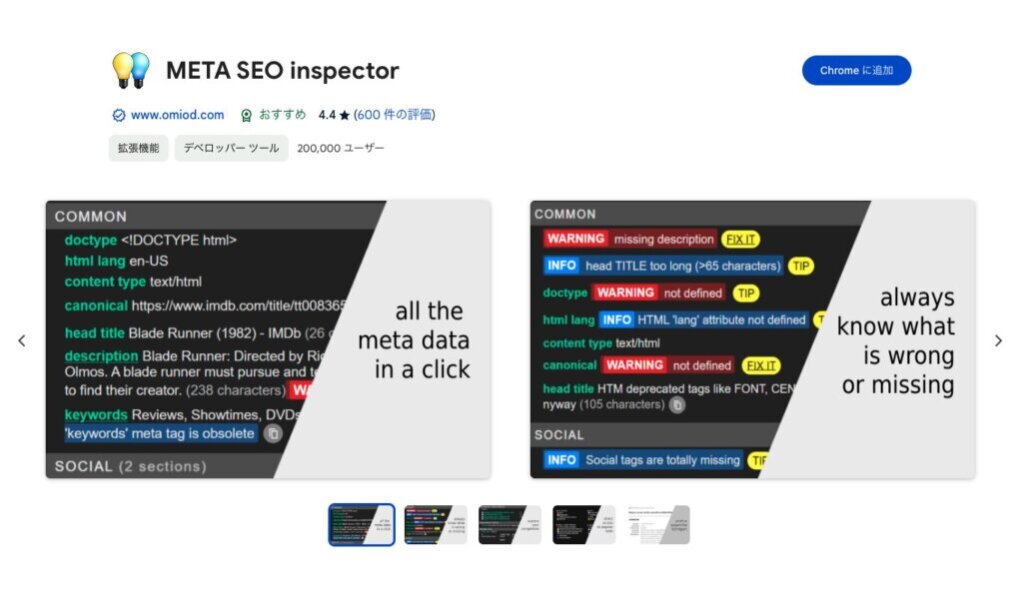

META SEO inspector

META SEO inspectorは、Webページのメタタグや構造化データを簡単にチェックできるブラウザ拡張機能です。

主な機能

- タイトル、メタディスクリプションの確認

- 構造化データ(Schema.org対応)の検証

- noindex、nofollowの適用状況の確認

活用方法

- メタタグの最適化によるクリック率向上

- Googleに適切なページ情報を伝えるための構造化データチェック

- noindexが意図せず設定されていないか確認

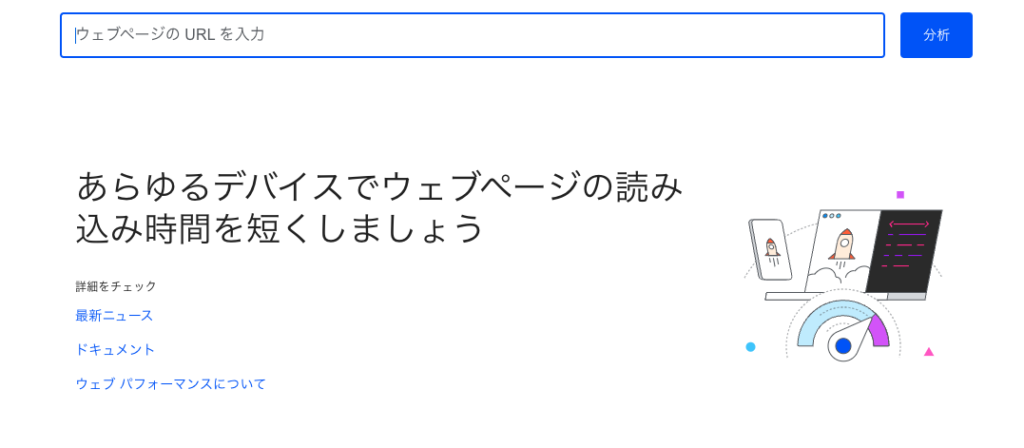

PageSpeed Insights

Googleが提供するPageSpeed Insightsは、ページの表示速度を測定し、改善提案を行うツールです。

主な機能

- モバイルとPCの表示速度スコアを算出

- 画像最適化やリソース圧縮などの改善点を提示

- Core Web Vitalsの評価

活用方法

- 速度スコアを基にページの読み込み時間を短縮

- 画像やJavaScriptの最適化でパフォーマンス向上

- ユーザー体験(UX)を改善し、離脱率を低減

Google Search Console

Google Search Consoleは、サイトの検索パフォーマンスを分析し、インデックス状況を管理できるツールです。

主な機能

- クエリごとの検索順位やクリック数の確認

- インデックス登録のリクエストと管理

- モバイルユーザビリティやセキュリティ問題のチェック

活用方法

- 低評価ページの改善に向けたキーワード分析

- インデックス登録エラーの修正

- リンクエラーやクロールの問題を特定

SEOに悪影響を及ぼす内部対策施策

誤ったSEO対策は、Googleのガイドライン違反とみなされ、検索順位の低下やペナルティのリスクを招きます。ここからは、キーワードの過剰使用や不自然な内部リンクなど、注意すべき内部施策について解説します。

- 隠しテキストや隠しリンク

- クローキング

隠しテキストや隠しリンク

隠しテキストや隠しリンクとは、ユーザーには見えない形でテキストやリンクを設置し、検索エンジンだけに認識させる手法です。具体的には、背景色と同じ色の文字を使用したり、CSSでテキストを画面外に配置するなどの方法があります。

これらの行為は、検索エンジンのガイドラインに違反し、検索順位の低下やインデックスからの削除といったペナルティを招く可能性があります。例えば、白い背景に白い文字でキーワードを埋め込むと、ユーザーには見えませんが、検索エンジンはこれを検出し、不正な手法と判断します。

意図的でなくとも、デザイン上のミスで隠しテキストや隠しリンクとみなされる場合があるため、Webサイトの構築や更新時には注意が必要です。

隠しリンクとは|一般的な手法や見つけ方・SEOへの影響も徹底解説

隠しリンクとは?SEOリスクや見つけ方を解説します。検索順位を下げる手法とペナルティを避けるための対策を詳しく紹介します。

隠しリンクとは|一般的な手法や見つけ方・SEOへの影響も徹底解説

隠しリンクとは?SEOリスクや見つけ方を解説します。検索順位を下げる手法とペナルティを避けるための対策を詳しく紹介します。

クローキング

クローキングとは、検索エンジンのクローラーと実際のユーザーに対して異なるコンテンツを表示する手法を指します。例えば、検索エンジンにはテキストベースのページを提供し、ユーザーには画像やFlashを多用したページを見せるケースなどが該当します。

このような行為は、検索エンジンのガイドラインに違反し、検索順位の大幅な低下やインデックスからの削除といったペナルティを受けるリスクがあります。具体的な例として、過去にドイツのBMWのWebサイトがクローキングを行い、重大なペナルティを受けた事例があります。

意図的でなくとも、ユーザーエージェントやIPアドレスによるコンテンツの出し分けがクローキングとみなされる場合があるため、Webサイトの設計や更新時には注意が必要です。

クローキングとは?SEOへの影響と具体的な手法を解説

クローキングの手法やSEOへの悪影響を解説します。また、Googleのペナルティを避け、安全なサイト運営を実現するための確認方法も詳しく紹介します。

クローキングとは?SEOへの影響と具体的な手法を解説

クローキングの手法やSEOへの悪影響を解説します。また、Googleのペナルティを避け、安全なサイト運営を実現するための確認方法も詳しく紹介します。

SEOにおける内部対策を行うときにチェックするべき情報

SEOの内部対策を効果的に行うには、Googleが評価基準としている最新の指標やアルゴリズムの変化を把握することが不可欠です。特に、コアウェブバイタルによるユーザー体験の向上や、コアアルゴリズムの動向をチェックし、適切に対応することが求められます。ここからは、これらの重要な情報について詳しく解説します。

- コアウェブバイタル

- Googleが発表している最新のコアアルゴリズム

コアウェブバイタル

コアウェブバイタルは、GoogleがWebページのユーザー体験を評価するために導入した指標で、以下の3つの要素で構成されています。

- LCP(Largest Contentful Paint):

主要コンテンツが表示されるまでの時間を測定し、2.5秒以内が理想とされています

- FID(First Input Delay):

ユーザーの初回操作に対する応答時間を示し、100ミリ秒未満が望ましいとされています

- CLS(Cumulative Layout Shift):

ページ内の予期しないレイアウトのずれを評価し、0.1未満が適切とされています

これらの指標は、Google Search ConsoleやPageSpeed Insightsなどのツールで確認できます。問題が検出された場合、画像やリソースの最適化、不要なスクリプトの削除、適切なサイズ指定などの対策を講じることで、ユーザー体験の向上と検索順位の改善につながります。

LCPとは?コアウェブバイタルの概要、改善時の注意点を解説

LCPは、Webページの読み込み速度を評価する指標で、ユーザーエクスペリエンス向上に重要です。 この記事では、LCPの概要や改善方法、注意点を詳しく解説しています。

LCPとは?コアウェブバイタルの概要、改善時の注意点を解説

LCPは、Webページの読み込み速度を評価する指標で、ユーザーエクスペリエンス向上に重要です。 この記事では、LCPの概要や改善方法、注意点を詳しく解説しています。

FIDとは?コアウェブバイタルの概要、改善方法と測定ツールを紹介

FIDは、ユーザーが初めてページ上で操作を行った際の応答時間を測定する指標で、Webサイトのユーザーエクスペリエンス向上に重要です。 この記事では概要や改善方法を詳しく解説しています。

FIDとは?コアウェブバイタルの概要、改善方法と測定ツールを紹介

FIDは、ユーザーが初めてページ上で操作を行った際の応答時間を測定する指標で、Webサイトのユーザーエクスペリエンス向上に重要です。 この記事では概要や改善方法を詳しく解説しています。

CLSとは?コアウェブバイタルとSEOの関係、改善方法を解説

この記事では、CLSについて解説します。CLSはコアウェブバイタルに関わる重要な指標であり、ユーザーがWebサイトを快適に使えるようになる指標になります。意味のみならず、CLSを悪化させてしまう要因や改善方法、CLSを簡単にチェックできる計測方法など細かく解説します。

CLSとは?コアウェブバイタルとSEOの関係、改善方法を解説

この記事では、CLSについて解説します。CLSはコアウェブバイタルに関わる重要な指標であり、ユーザーがWebサイトを快適に使えるようになる指標になります。意味のみならず、CLSを悪化させてしまう要因や改善方法、CLSを簡単にチェックできる計測方法など細かく解説します。

Googleが発表している最新のコアアルゴリズム

Googleのコアアルゴリズムアップデートは、検索結果の品質向上を目的とした大規模なアルゴリズムの見直しです。これにより、検索順位が大きく変動する可能性があります。

最新のアップデート情報は、Googleの公式ブログやX(旧Twitter)で発表されるため、定期的な確認が重要です。アップデートの影響を受けた場合、サイトのコンテンツ品質やユーザーエクスペリエンスを再評価し、必要な改善を行うことで、検索順位の回復や向上につながります。

【2025年3月最新】Googleコアアップデートとは?特徴と傾向・対策をわかりやすく解説

Googleのコアアップデートは、検索アルゴリズムの大規模な変更で、ウェブサイトのランキングに直接影響を与えます。この記事では、概要や最新情報、ウェブマスターが取るべき対策について解説しています。

【2025年3月最新】Googleコアアップデートとは?特徴と傾向・対策をわかりやすく解説

Googleのコアアップデートは、検索アルゴリズムの大規模な変更で、ウェブサイトのランキングに直接影響を与えます。この記事では、概要や最新情報、ウェブマスターが取るべき対策について解説しています。

SEOにおける内部対策のチェックリスト【22項目】

SEOの内部対策を適切に実施することで、検索エンジンの評価を高め、検索結果の上位表示を狙うことが可能になります。しかし、内部対策には多くの要素が関わるため、何を重点的にチェックすべきかを把握することが重要です。

サイト構造の最適化・コンテンツの最適化・ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上といった観点から、内部対策の必須チェック項目を整理しました。SEOの効果を最大化するために、以下のチェックリストを活用し、自社サイトの最適化を進めましょう。

| 番号 | 施策名 | 概要 |

|---|---|---|

| 1 | XMLサイトマップの作成と送信 | 検索エンジンにサイトの構造を伝え、新規ページのクロールを促進する |

| 2 | パンくずリストの設置 | ユーザーと検索エンジンがサイト構造を理解しやすくする |

| 3 | 内部リンクの最適化 | サイト内の回遊性を高め、重要なページへのアクセスを最適化 |

| 4 | robots.txtの設定 | クローラーのアクセス制御を行い、不要なページのクロールを制限 |

| 5 | ディレクトリ階層の最適化 | サイトの階層を整理し、ユーザーと検索エンジンの利便性を向上 |

| 6 | リンク切れのチェック | リンク切れを防ぎ、ユーザー体験とSEO評価を改善 |

| 7 | URLの正規化 | 重複URLを統一し、検索エンジンの評価を一本化 |

| 8 | 検索対象外のページをnoindexにする | 不要なページのインデックス登録を防ぎ、重要ページの評価を向上 |

| 9 | noindexしたページの内部リンクをnofollowにする | 不要ページへのリンクをnofollowにし、ページランクの分散を防ぐ |

| 10 | 重複コンテンツの適切な処理 | canonicalタグなどを活用し、検索エンジンの評価を適切に統一 |

| 11 | 低品質ページの改善 | 価値の低いページを削除または改善し、サイト全体の評価を向上 |

| 12 | サイトの更新頻度を上げる | 定期的な更新を行い、検索エンジンからの評価を維持 |

| 13 | hタグの最適化 | hタグを適切に使い、ページの構造を明確化 |

| 14 | タイトルタグの最適化 | 検索エンジンに適切なタイトルを伝え、クリック率を向上 |

| 15 | メタディスクリプションの最適化 | 検索結果でのクリック率を高めるために適切な要約を設定 |

| 16 | Google Search Consoleでインデックスリクエスト | Google Search Consoleで新規ページを迅速にインデックス登録 |

| 17 | 画像のalt属性の記述 | 検索エンジンが画像の内容を理解しやすいようにalt属性を記述 |

| 18 | 構造化マークアップの導入 | 検索エンジンがコンテンツを正しく理解できるように構造化データを活用 |

| 19 | W3Cのガイドラインに準拠したコーディング | 適切なHTMLコーディングを行い、サイトのアクセシビリティを向上 |

| 20 | ページネーションの最適化 | ページ分割を適切に行い、ユーザーと検索エンジンの利便性を向上 |

| 21 | ページスピードの改善 | サイトの読み込み速度を向上させ、ユーザーの離脱を防ぐ |

| 22 | モバイルフレンドリーにする | レスポンシブデザインやAMP導入で、スマホ・タブレット対応を最適化し、SEO評価を向上 |

| 23 | SSL化(HTTPS化)する | SSL証明書を導入し、HTTPS化を実施。セキュリティ強化と検索エンジン評価向上を図る |

自社サイトのSEO内部対策をチェックから始めよう

自社サイトのSEO内部対策をチェックすることは、オンラインでの可視性とパフォーマンスを向上させるために不可欠です。まずは、現在のSEO状況を把握し、改善すべきポイントを明確にすることが重要です。

そのためには、Google AnalyticsやGoogle Search Consoleなどのツールを活用し、サイトのトラフィックデータや各ページのパフォーマンスを分析しましょう。また、ページの読み込み速度やモバイル対応の最適化状況を評価できるツールを活用し、ユーザーにとって快適なサイト環境が整っているかを確認することも大切です。

まずは、サイトの現状を正確に把握し、基本的なSEO対策から着手してみてください。自社での対応が難しい場合には、ぜひニュートラルワークスにご相談ください。

<無料>資料ダウンロード

【プロにお任せ】SEOコンサルティング

見込み顧客の流入を増やす!SEOのお悩みを一括で解決