コンテンツマーケティングにおいて最も大変なのが、実際に記事を作成することです。コンテンツマーケティングで成果を出すには、記事をただ書けばいいわけではなく、必要なステップを踏む必要があります。自社内で記事制作に割ける十分なリソースがなければ、制作を外注するのも成果を出すために必要かつ効果的な方法です。

この記事では、コンテンツマーケティングに必要な記事の書き方、そして外注先の選び方や記事作成を行う際の注意点を詳しく解説します。

<無料>資料ダウンロード

AI記事作成代行サービス

【1記事1万円】SEOのプロがAIを活用した記事を制作!

目次

コンテンツマーケティングで成果を出す記事作成の手順

コンテンツマーケティングでは、記事作成が大切とはいえ、単に記事を量産するだけでは成果を出すことは難しいです。

記事を作成する際には、以下のようなステップを踏む必要があります。

- コンテンツの届け方を決める

- キーワードを選定する

- 記事のアウトラインを決める

- 記事を執筆する

- 校正や編集者チェックをする

- 記事を公開する

- 効果検証をする

それぞれの手順について、詳しくみていきましょう。

手順1.コンテンツの届け方を決める

コンテンツの届け方によって、記事の情報量や文体などが異なるため、コンテンツマーケティングの方向性を決めるためには、ここからから検討します。

例えば、以下のようなものです。

- 検索エンジンからの流入を目指す(以下:SEO)

- SNSで拡散

- メール配信で告知

- Web広告の出稿

SEO

SEOとは、検索エンジン最適化を意味する用語で、検索エンジンで上位表示させるためにコンテンツやページを調整することをいいます。検索ユーザーは、何らかのニーズを満たすために検索エンジンでキーワードを検索し、表示された結果からいずれかのページを選んで訪問します。

検索エンジンで上位表示されるようになれば、検索エンジンからの流入数が増え、コンテンツ閲覧数の増加が期待できるでしょう。

SEO対策とは?SEO対策の効果と基本から改善方法【プロ監修】

SEO対策は、ウェブサイトの検索エンジン順位を向上させ、集客力を高めるための施策です。この記事では、SEOの基本概念や効果、具体的な改善方法について詳しく解説しています。

SEO対策とは?SEO対策の効果と基本から改善方法【プロ監修】

SEO対策は、ウェブサイトの検索エンジン順位を向上させ、集客力を高めるための施策です。この記事では、SEOの基本概念や効果、具体的な改善方法について詳しく解説しています。

SNS

SNSを活用する人が多い現代において、SNSでコンテンツを告知・拡散を目指す方法も効果的です。SNSには、TwitterやInstagram・Facebookなどいくつかの種類があります。それぞれ特徴が異なるため、ターゲット層やコンテンツの内容にあわせて使い分けや工夫が必要です。

コンテンツマーケティングでSNSは結果につながる?媒体別の活用事例と注意点

コンテンツマーケティングにおけるSNS活用の効果や、各媒体の特徴、成功事例、注意点を解説しています。適切なSNS戦略を立て、効果的なマーケティング活動を行うための参考になります。

コンテンツマーケティングでSNSは結果につながる?媒体別の活用事例と注意点

コンテンツマーケティングにおけるSNS活用の効果や、各媒体の特徴、成功事例、注意点を解説しています。適切なSNS戦略を立て、効果的なマーケティング活動を行うための参考になります。

メール配信

メール配信での告知も一つの方法です。新しいコンテンツを公開したタイミングだけでなく、人気の記事をより多くの人に見てもらうために配信することもあります。ただし、メールマガジンは開封されない、もしくは開封されても最後まで読み進めてもらえない可能性も高いです。タイトルや導入文・デザインなどに読まれる工夫が求められます。

コンテンツマーケティングのメルマガ活用!メルマガのコツを解説

コンテンツマーケティングにおけるメルマガ活用の重要性と、その効果を最大限に引き出すためのコツを解説しています。顧客に適切な情報を届け、エンゲージメントを高める方法を学べます。

コンテンツマーケティングのメルマガ活用!メルマガのコツを解説

コンテンツマーケティングにおけるメルマガ活用の重要性と、その効果を最大限に引き出すためのコツを解説しています。顧客に適切な情報を届け、エンゲージメントを高める方法を学べます。

Web広告の出稿

Web広告の出稿も、コンテンツを広めるのに効果的です。広告は、より多くの人に見てもらえる可能性が高く、閲覧数を増やすことができるでしょう。一定の広告費が必要ではありますが、なるべく早いうちに効果を実現したいのであれば有用です。

Web広告の運用に必要なスキルと仕事内容、勉強方法を紹介

Web広告の運用に必要なスキルや仕事内容、効果的な勉強方法を解説した記事です。広告配信先の選定、分析、改善、レポーティングなど、実務に役立つ知識を詳しく紹介しています。

Web広告の運用に必要なスキルと仕事内容、勉強方法を紹介

Web広告の運用に必要なスキルや仕事内容、効果的な勉強方法を解説した記事です。広告配信先の選定、分析、改善、レポーティングなど、実務に役立つ知識を詳しく紹介しています。

4つの方法を紹介しましたが、コンテンツマーケティングにおいて記事作成と最も相性の良いコンテンツの届け方は「SEO」です。そのため、以降はSEOを行う場合を想定して解説します。

手順2.キーワードを選定する

コンテンツSEOを行う際は、キーワード選定が非常に重要です。キーワード選定とは、どのようなキーワードによる検索で上位表示を目指すかを決めるものです。コンテンツSEOの成果が出るかは、キーワードによって決まるといえるほど、キーワード選定は重要な意味を持ちます。キーワードの選定はいくつかの基準やポイントを考えながら進めます。

キーワード選定の手順は、以下の3つです。

- 商材やサービスと近いキーワードを選ぶ

- CVにつながるかを検討する

- カスタマージャーニーを作成する

商材やサービスと近いキーワードを選ぶ

キーワード選定の前提として、自社の商品やサービスと近いキーワードを選ぶことが大切です。いくら需要が高く検索頻度が高いキーワードだとしても、自社商材とまったく異なるキーワードを選んでは、購入など具体的なアクションにはつながりにくいでしょう。

コンテンツSEOは多くの場合、コンテンツを見てもらえば終わりというわけではなく、コンテンツをきっかけに購入などのコンバージョン(以下:CV)につなげるのが目的です。そのため、まずは自社商材にあったキーワードをピックアップしていきます。

CVにつながるかを検討する

続いて、CVにつながるかを検討します。ECサイトであれば商品の購入、イベントの告知サイトであれば参加申込などがCVにあたります。コンテンツSEOは、知名度や認知度の向上を目的とする場合もありますが、とはいえCVの軽視は避けるべきでしょう。

ピックアップしたキーワードで良いコンテンツを作れるか、そしてCVにつなげられそうかを考えたうえでキーワード選定を進めます。

キーワードの候補が決まったら、競合が対策しているかどうかを確認します。せっかく良いキーワードが見つかったとしても、すでに多くの競合が対策している場合、検索上位表示が難しい可能性が高いです。競合他社の対策状況について把握することも、コンテンツSEOを進めるためには有用です。

カスタマージャーニーを作成する

カスタマージャーニーとは、ユーザーがCVに至るまでの流れを旅に例えたもののことです。どのように商品やサービスを知り、購入などのCVに至るまでどのようなステップを踏むかを表します。カスタマージャーニーマップを作成することで、より効率的にキーワードの選定を進められます。

以下の3ステップが代表的な例です。

- 認知(商品・サービスを知る)

- 興味関心(商品・サービスについてもっと知りたい)

- 比較・検討(商品・サービスを購入するか考えている)

これらをさらに細分化することも可能です。そして、それぞれのステップによって、ユーザーが検索するキーワードは異なります。ステップによってユーザーが検索するキーワードを予測することも、キーワード選定を効率的に進める手法です。

カスタマージャーニーマップとは?目的と作り方、事例を解説

カスタマージャーニーマップは、顧客が購入に至るまでのプロセスを視覚化し、マーケティング戦略の最適化に役立つツールです。カスタマージャーニーマップの目的や作成方法、実際の事例について解説しています。

カスタマージャーニーマップとは?目的と作り方、事例を解説

カスタマージャーニーマップは、顧客が購入に至るまでのプロセスを視覚化し、マーケティング戦略の最適化に役立つツールです。カスタマージャーニーマップの目的や作成方法、実際の事例について解説しています。

手順3.記事のアウトラインを決める

記事作成では、いきなり記事本文の執筆を始めるのではなく、まずは記事のアウトラインを決める必要があります。記事に含める内容や方向性を明確にすることで、スムーズな執筆が可能となるだけでなく、記事全体にまとまりを作り脱線を防ぐためにも、最初にアウトラインを決めることが大切なのです。

記事のアウトラインには、以下の要素が含まれます。

- タイトル

- リード文

- 見出し

- まとめ

タイトル

タイトルには、前のステップで決めたキーワードを盛り込みましょう。特に、タイトルの先頭部分にキーワードを使用するのが効果的です。ユーザーの求める情報が載っているということをアピールし、クリックしてもらうために押さえたいポイントといえます。

リード文

リード文とは記事の導入部分、タイトルから目次の間に書かれた文章を指します。ここで、記事の方向性や記事を読むことで得られるベネフィットなどを明確にしましょう。長すぎると本文に進む前に読むのをやめることにつながってしまいますが、端的すぎて具体性に欠けるのも離脱の可能性が高まります。そのため、記事を読み進めてもらうためにリード文は重要です。

魅力的な記事の書き方!記事を書くときのポイントとは?

魅力的な記事を書くために必要なポイントを解説しています。ターゲットの設定、記事構成の工夫、視覚的な工夫や読みやすさの向上など、読者を引き付けて行動を促すための具体的なテクニックを詳しく紹介します。

魅力的な記事の書き方!記事を書くときのポイントとは?

魅力的な記事を書くために必要なポイントを解説しています。ターゲットの設定、記事構成の工夫、視覚的な工夫や読みやすさの向上など、読者を引き付けて行動を促すための具体的なテクニックを詳しく紹介します。

見出し

見出しも、コンテンツを読むかどうかを判断するポイントとなります。そもそも、記事全文をしっかり見てもらえるとは限りません。必要な情報が記載されているかを先に把握し、それから読みたいと考えるユーザーは多くいます。

そこで、見出しが役立ちますが、どんな内容が記載されているかが分かりにくい見出しでは、離脱を招いてしまいます。反対に、見出しが分かりやすければ記事内容が把握しやすくなり、読んでもらえる可能性が高まるのです。何が記載されているか、どんなことが解説されているか、大まかな内容が伝わる見出しにしましょう。

hタグのSEO効果は?見出しタグの使い方と意味を解説

Webサイトを運営している人なら当たり前に使用しているhタグですが、間違った使い方をしていませんか?SEOに効果的なhタグですが、間違った使い方をしていると期待通りの効果が得られません。hタグについて基本的なところから解説します。

hタグのSEO効果は?見出しタグの使い方と意味を解説

Webサイトを運営している人なら当たり前に使用しているhタグですが、間違った使い方をしていませんか?SEOに効果的なhタグですが、間違った使い方をしていると期待通りの効果が得られません。hタグについて基本的なところから解説します。

まとめ

まとめは、記事全体をまとめた部分です。記事内で解説した重要な点を振り返るほか、全体を通して伝えたい結論を記載します。まとめ部分にCTA(Call To Action:アクションを促す要素)を設置する手法もよくみられます。

手順4.記事を執筆する

記事のアウトラインが決まったら、いよいよ記事本文の執筆です。記事内容のレベルや盛り込むべき情報量などは、コンテンツの目的やターゲット層によって異なるため、ここではどの記事でも共通して押さえるべきポイントを紹介します。

まず、文字装飾は、読みやすい記事にするために非常に重要です。重要な部分を太字にする、特定箇所は文字の色を変えるなどの装飾がよくみられます。文字が多いとどうしても単調になりがちですが、ポイントを絞って文字装飾をすることでメリハリがつきます。

また、適切な口調や記事の温度感は、ある程度自由が効く部分ですが、使う言葉はどのようなコンテンツであっても注意が必要です。

特に、「決めつけ」や「命令」などの攻撃的な言葉や、誤解を招きやすい言葉は避けるようにしましょう。コンテンツ内容が良いものであっても、言葉遣いが原因で悪印象を受けてしまう、あるいは炎上してしまうという可能性もあります。

なお、読みやすい文章にするには、文末にも注意しましょう。「~ます。」「~です。」とさまざまな文末がありますが、同じ文末が続くと単調で読みにくい印象になってしまいます。同じ文末が続くのは2回までに抑え、なるべく文末を変えるようにします。

記事は文字がメインではありますが、他の表現方法を取り入れるのも効果的です。画像や動画などのほうが情報を伝えやすいのであれば、それらも併せて活用するとより良いコンテンツになります。商品の説明やレビュー記事などは、画像や動画も使うと分かりやすいでしょう。

文字だけで十分なコンテンツ内容であっても、画像で華やかにしたいと考えるのであれば、バランスを見ながらフリー画像などを挿入するのも有用な手法です。

手順5.校正や編集者チェックを入れる

記事が執筆できたからといって、すぐに公開するのはリスクがあります。まずは執筆者自身で校正をし、編集者がチェックをします。校正とは、コンテンツを見直し、修正するべき部分がないか確認をすることです。校正時には、内容そのものだけでなく、誤字脱字や前述したような語尾の連続がないかも確認します。

レギュレーション(コンテンツを作成するうえで守るべき共通ルール)に違反している箇所がないかの確認も重要です。また、校正や編集者チェックの際には、以下を必ず押さえましょう。

- コピペチェック

- 出典の記載有無・誤りがないか

- リンクが適切か

他者が制作した記事の一部でもコピペ行為は犯罪です。著作権侵害で賠償請求をされてしまっても、拒否することはできません。コンテンツマーケティングを進めるうえで、非常にリスクの高い行為なためコピペチェックは念入りに行いましょう。ツールを使用すれば短時間でコピペチェックができます。

コピペチェックツールの代表例として「CopyContentDetector」があげられます。無料プランで4,000文字まで、有料プランで8,000文字までチェックが可能です。直接的なコピペだけでなく、他のコンテンツと類似している部分の多さについても確認できます。

どうしても、別のコンテンツに使われた文を使う必要があるならば、引用で掲載します。引用の際は必ず、出典元の記載が必要です。なお、コンテンツ内にリンクを挿入している場合、リンク先が適切に設定されているかの確認も必要です。特に、外部リンクの場合は別サイトにも迷惑をかけてしまう可能性があるため、しっかりチェックしましょう。

記事作成おすすめツール14選!ライティングに役立つツールを厳選

この記事では、SEOライティングに役立つ14のツールを厳選して紹介しています。キーワード選定やコピペチェックなど、記事作成を効率化するためのツールを網羅しています。

記事作成おすすめツール14選!ライティングに役立つツールを厳選

この記事では、SEOライティングに役立つ14のツールを厳選して紹介しています。キーワード選定やコピペチェックなど、記事作成を効率化するためのツールを網羅しています。

手順6.記事を公開する

記事の校正や編集者チェックが完了したら公開となります。SEOの場合、記事公開のタイミングにそれほどこだわる必要はありません。都合の良い状態になったら記事を公開しましょう。

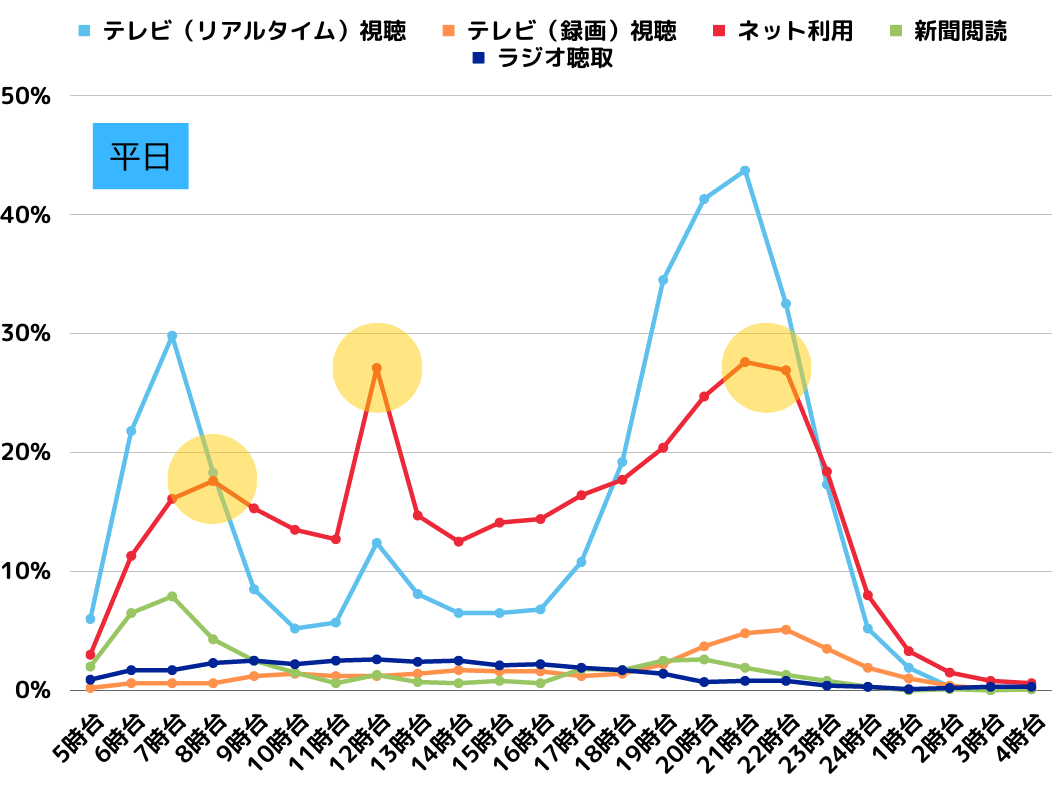

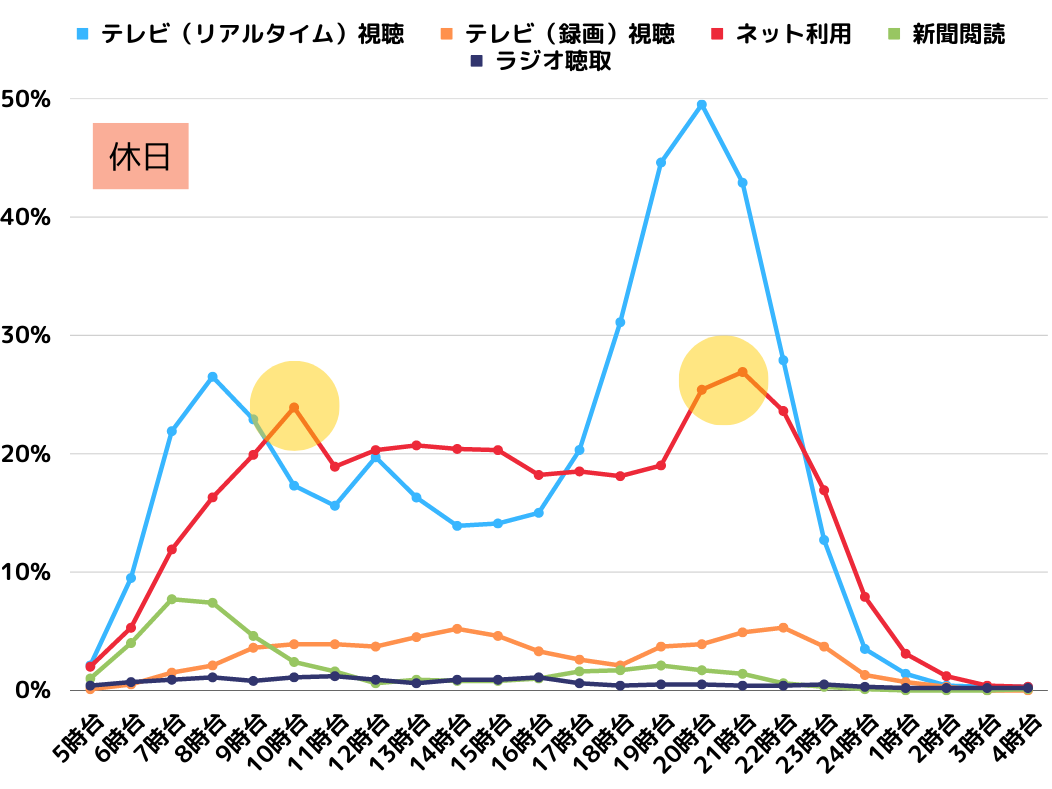

しかしながら、公開する時間帯について、以下のようなデータもあります。

主なメディアの時間帯別行為者率

出典:総務省情報通信政策研究所「平成28年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」

総務省の「平成28年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、インターネットの利用時間帯(平日)は20時~22時が最も高くなっています。他にも8時、12時が高く、休日であれば10時、そして20〜21時に利用率が高まります。

一方で、SNSの場合は公開時間によって成果が大きく変わります。良いタイミングで公開できれば多くの閲覧や拡散が期待できますが、注目を浴びることができず流されてしまっては成果が見込めません。もし、SNSを活用したコンテンツマーケティングを行うのであれば、公開の時間にもこだわりましょう。

手順7.効果検証をする

記事公開から一定期間を経たら、効果検証を行います。SEOコンテンツの場合は、狙ったキーワードで検索した際に「上位表示されているか」が指標の一つです。選定したキーワードでの検索順位や、検索エンジンからの流入数をチェックします。もし、検索順位や流入数において効果が得られていなければ、SEO対策が不十分である可能性が高いです。

軽微な修正から大幅なリライトまでさまざまな改善方法があるため、まずは試してみてください。また、ヒートマップや読了率を確認することで、改善するべきポイントをみつけやすくなります。なお、実際に効果が出ているかどうかを比較するために、検索順位や検索エンジンからの流入数などの推移を把握できるチェックツールを使用すると便利です。

検索順位チェックツールおすすめ19選!無料版やクラウド型も比較

SEOには検索順位チェックツールがとても役立ちます。自社サイトのページが上位表示されているか確認したり、競合と比較して負けている場合はリライトすべきかどうか判断できたりします。一歩先を行くSEOに取り組んでみませんか。

検索順位チェックツールおすすめ19選!無料版やクラウド型も比較

SEOには検索順位チェックツールがとても役立ちます。自社サイトのページが上位表示されているか確認したり、競合と比較して負けている場合はリライトすべきかどうか判断できたりします。一歩先を行くSEOに取り組んでみませんか。

ただし、確認するべきは検索順位や流入数だけではありません。最終的なゴールはコンテンツを通してCV獲得につなげることです。もし、SEOの成果は出ているのにCV率が低いのであれば、導線の整備やアクションを促す文章などが必要となります。SEOの観点だけでなく、コンテンツで実現したいと考えている成果が出ているかも確認し、そのうえで必要な修正を行いましょう。

<無料>資料ダウンロード

【売上アップ】Webサイト改善コンサルティング

本物のプロが、集客と売上に繋がるWebサイトに改善!

【外注先別】記事作成時のポイント

コンテンツマーケティングにおいて必要な記事作成には、一定以上の時間がかかります。無理に対応するのではなく、記事制作を外注するのも有用な手段です。ただし、記事制作を外注するときにはいくつか注意点があります。外注先によって押さえるべきポイントが違うため、それぞれ詳しく解説します。

クラウドソーシング

クラウドソーシングとは、不特定多数に向けて案件を公開して募集を行い、応募者から条件が一致する人を選んで業務を依頼する形態のことです。比較的、安価にコンテンツ制作を依頼できます。クラウドソーシングで外注依頼をするのであれば、専門サイトを使って募集を行うのが効率的です。報酬や納期など必要情報を入力し、募集の掲載文を作成したら公開します。

後は、クラウドソーシングサイトに登録しているワーカーから応募が届くのを待ち、条件のあう応募者がみつかれば正式に発注します。クラウドソーシングによる依頼は、サイトなどのプラットフォームを使用しますが、ライター本人と直接やり取りが可能です。そのため、スピーディーな連絡や意思疎通が期待できます。

また、比較的柔軟な対応がしやすく融通が利きます。記事内容にもよりますが、文字単価1円前後という低コストでの依頼も可能です。ただし、ライターの能力はかなり幅が大きく、作成された記事が望むクオリティに達しないこともあります。ライターの意識が低いケースも多く、納期を守ってもらえない、レギュレーションチェックが甘いなども少なくありません。

クラウドソーシングで外注を依頼する場合は、選定するライターの実力や意識がかなり大きく影響するため、公開されている実績や他の案件で受けた評価などを確認しましょう。納期を守ってもらうには、やや手間ではありますが、まめな連絡が効果的です。レギュレーションのためにマニュアルを用意し確認してもらうのも良いでしょう。

なお、安価で依頼できる点が魅力とはいえ、安すぎる報酬ではライターのレベルも相応になりがちです。求めるレベルや相場にあわせた報酬設定をする必要があります。

記事作成代行会社

個人のライターと直接契約するのではなく、記事作成代行会社に発注する方法もあります。記事作成代行会社は、高い能力を持つライターを抱えているため、コンテンツのクオリティが保証されています。コンテンツ制作における進行管理やライターとのやり取りなど、記事作成に関連する一連の作業を任せられるため、自社の負担は軽くなります。

また、品質や納期・レギュレーションなどの管理もしっかりしており、記事のクオリティや納期遅れなどのリスクが低い点も大きな強みといえます。手間削減や安心感の獲得を優先とするならば、記事作成代行会社への外注をおすすめします。

ただし、記事制作代行会社は、クラウドソーシングに比べて費用が高くなります。クラウドソーシングのように1文字1円前後で依頼できることはほとんどありません。

一般的な内容のコンテンツでも2〜3円、専門性が求められる難易度の高い記事であれば5円以上かかるケースも考えられます。会社によって報酬は大きく異なるため、依頼検討時や見積り依頼時に確認するようにしましょう。

なお、記事作成代行会社に依頼する場合も、クラウドソーシングと同様に実績の確認が必要です。掲載されている事例には必ず目を通しましょう。レベルが高く信頼できそうな会社だからといって、安易に依頼するのは危険です。会社によって得意とするジャンル・特色が違うため、自社サイトやコンテンツ内容と相性が良さそうかという観点からも検討が必要です。

<無料>資料ダウンロード

AI記事作成代行サービス

【1記事1万円】SEOのプロがAIを活用した記事を制作!

SEO対策コンサル会社

SEOコンテンツの制作なら、SEO対策のコンサル会社に外注するのも効果的な方法です。このような会社は、SEO対策に関する高い専門性を持つため、成果の実現が期待できます。SEO対策に力を入れたいと考えるのであれば、SEO対策コンサル会社に外注するのも良いでしょう。

コンテンツSEOでは、ただ良い記事を執筆すれば良いというわけではなく、SEOへの意識も必要です。契約したライターがSEOに対する理解がない人の場合、キーワードの適切な活用が行なわれない可能性もあります。

SEO対策のコンサルティングをメイン事業とする会社であれば、SEO対策が甘くなってしまう心配はありません。記事制作だけでなく、SEO対策のコンサルティングサービスも受けられる場合もあるため、自社内でSEOのノウハウを身につけることも可能です。

しかし、記事作成代行会社と同様、クラウドソーシングでの外注に比べると費用は高くなりがちです。また、コンサルティングも一緒に受けるのであれば、別料金が必要になることもあります。予算に余裕がない場合は、記事作成とコンサルティング両方を依頼するのは難しいかもしれません。

なお、SEO対策コンサル会社に外注する場合も、事例などから記事制作における実績の確認は欠かせません。いくら良さそうな会社であっても、ジャンルや内容などの相性が悪ければ、アウトプットにズレが発生しやすくなります。

SEO対策コンサル会社の例として、「株式会社ニュートラルワークス」「株式会社IAMmedia 」「株式会社ヒトノテ」などがあげられます。複数の会社を比較し、自社にあいそうなところを選びましょう。

コンテンツマーケティングに強いSEOコンサルの選び方|おすすめコンサル会社も解説

コンテンツマーケティングに強いSEOコンサルタントの選び方や、おすすめのコンサル会社について解説しています。自社の課題に適したパートナー選定の参考にご活用ください。

コンテンツマーケティングに強いSEOコンサルの選び方|おすすめコンサル会社も解説

コンテンツマーケティングに強いSEOコンサルタントの選び方や、おすすめのコンサル会社について解説しています。自社の課題に適したパートナー選定の参考にご活用ください。

コンテンツマーケティングの記事作成は内製?それとも外注が良い?

コンテンツマーケティングにおける記事作成は、内製と外注どちらが良いのでしょうか。どちらにもメリットがあるため、自社の状況や考え方によって選ぶべき手段は異なります。ここでは、記事制作を内製するか外注にするか選ぶための考え方として、それぞれのポイントを紹介します。

内製がおすすめのケース

記事作成にあたって、以下のようなケースであれば内製のほうがおすすめです。

- コンテンツ内容の専門性が高い

- 炎上リスクが高い

- 対策キーワードの数が少ない

- 自社内である程度の記事制作リソースがある

コンテンツ内容の専門性が高い場合、専門知識を持たない外部の人では有用なコンテンツを制作できない可能性があります。専門性の高い記事は、必要な専門知識を持った自社スタッフが対応するのが確実です。

また、炎上リスクが高い内容も、外注するのは危険でしょう。専門知識がないと、そもそもどこにリスクがあるのか分からない場合もあります。責任を取れないと断られてしまう可能性もあるため、リスクのある記事は内製がおすすめです。なお、対策キーワードの数が少ないならば、プロに外注することなく自社で十分に対応できるでしょう。

自社内である程度の記事制作リソースを割ける場合も、わざわざ外注する意味はありません。外部の力を借りる必要性がないならば、内製のほうが効率的な可能性が高いです。

外注がおすすめのケース

一方で、以下のようなケースであれば外注をおすすめします。

- コンテンツのテーマが一般的

- 対策キーワードの数が多い

- 記事制作リソースが足りず自社での対応が難しい

コンテンツのテーマが一般的、すなわち専門性がそれほど高くないのであれば、外部に依頼しても求める品質のコンテンツが期待できます。特別な知識がなくても十分に執筆可能なテーマならば、外注したほうが効率的に進むでしょう。

また、対策キーワードの数が多い場合、自社で全てを対応するのはかなりの負担となってしまいます。SEOに関する専門知識や深い理解が必要となるため、プロに外注して任せるのが安心です。

なお、記事作成のリソースが足りない場合も外注したほうが良いでしょう。リソースが足りないのに無理して内製しようとすると、記事の質と量のどちらも中途半端になりかねません。記事制作に割ける十分なリソースがないのであれば外注がおすすめです。

<無料>資料ダウンロード

リード獲得34倍!コンテンツマーケティングの秘訣

成果を生み出すコンテンツマーケティングのメリットや手法を徹底解説!

コンテンツマーケティングで記事作成を行う際の注意点

コンテンツマーケティングで記事作成を行う際には、ただ記事を制作すればいいわけではありません。注意点をしっかり把握したうえで、必要なポイントを押さえながら記事制作を進めることが大切です。

量産すれば良いわけではない

現在のSEOでは、ただ記事を量産すれば良いわけではありません。記事の文字数やコンテンツの量が評価基準とされていた頃は、質は二の次でとにかく文の量・コンテンツ量ともに増やすという方法がとられていました。しかし、今はコンテンツの質が大きく関係するため、単純に量産するという手法では検索上位に表示させることは難しいです。

もちろん、記事本数はWebサイトの印象やトータルの閲覧数に影響するため重要な指標ではありますが、質の高い記事を制作することにも力を入れる必要があります。実際に少ない記事本数でもSEO対策に成功し、しっかりと成果を出しているコンテンツマーケティング事例も存在します。

量よりも質を重視したコンテンツマーケティングのほうが、顧客ロイヤルティの獲得やブランド力の向上・ファンの獲得などにつながりやすいです。そのため、記事作成においては、質の高い記事を作成することを優先していきましょう。

とはいえど、あまりにもコンテンツ制作・公開頻度が低いと、成果を得るまでにかかる時間が長くなってしまうことがあります。質のために納期を決めない・納期が破られても指摘しないという対応では、業務を進めるうえで支障も出てしまいます。

高品質な記事を作成できるだけの時間的余裕を確保しつつも、明確な納期や週・月あたりの目標本数などを定めて制作を進めていくようにしましょう。

導線設計を確認する

記事コンテンツの役割は集客であり、最終的なゴールは獲得したユーザーに商品購入などのアクションを起こしてもらうことです。売り上げなどにつなげるためには、記事からアクションまでの導線を作る必要があります。導線設計は、記事内にとにかくCTAを設置すれば良いというわけではありません。

検索エンジンからコンテンツにたどり着いたユーザーの検索意図やニーズを考える必要があります。そこからユーザーのアクションを予測し、どうすれば具体的なCVを獲得できるか予測して導線を設計します。

よくある導線設計の例が、記事のまとめ部分や最後にCTAを設置する方法です。コンテンツを読み終えたユーザーを課題解決や願望達成などの実現に導くため、次のステップを提案するかたちで誘導します。記事の途中であっても、適切なタイミングで導線設計ができれば効果が期待できます。

導線設計を確認する際には、効果検証の章で紹介したヒートマップの活用が便利です。ヒートマップを見れば、特に読まれているエリアや離脱されてしまうポイントなどを把握できます。記事内容とのバランスを見る必要はありますが、よく見られているエリア付近にCTAを設置するとCVが期待できます。

また、Webサイト全体でよく見られているページや、記事を読み終えたあとにユーザーが起こす行動などの確認も必要です。ユーザーのアクションを確認することで、より効果的な導線設計ができるようになります。

売上を作るコンテンツマーケティングの導線設計方法を解説!種類別の事例も紹介

この記事では、コンテンツマーケティングを成功させるための効果的な導線設計の方法を詳しく解説し、具体的な種類別の事例を交えながら、結果を出すためのポイントを丁寧に紹介しています。

売上を作るコンテンツマーケティングの導線設計方法を解説!種類別の事例も紹介

この記事では、コンテンツマーケティングを成功させるための効果的な導線設計の方法を詳しく解説し、具体的な種類別の事例を交えながら、結果を出すためのポイントを丁寧に紹介しています。

記事コンテンツ以外も検討する

コンテンツマーケティングといえば、記事コンテンツのイメージが強いですが、記事コンテンツだけが成果を出すわけではありません。最近では、画像や動画など、記事以外のコンテンツも成果を出すようになっています。

実際にSEOでも、記事ではなく画像や動画などが上位表示されるケースも増えています。例えば「アジ 捌き方」というキーワードでGoogle検索を行うと、検索上位に出てくるのは記事ではなく動画です。

「ブラウス 着方」というキーワードの検索結果では、画像が最初に表示されます。文字よりも動画や画像のほうが伝えやすく需要が高い内容であれば、良い記事を制作しても検索上位を実現できない可能性があります。

コンテンツマーケティングで成果を出すにあたって、必ずしも記事コンテンツで進めなければならないわけではありません。もし、自社の商材が記事コンテンツ以外のものに適していると考えられるなら、画像や動画を活用したコンテンツマーケティングを検討しても良いでしょう。

ユーザーが求める情報を、最もストレスなく伝えられる方法を選ぶことが大切です。記事のみに固執せず、適切なコンテンツを選ぶ必要があります。

コンテンツマーケティング記事の主な種類

記事によるコンテンツマーケティングを行う場合に覚えておきたいのが、記事の種類です。

主に以下の4種類があります。

- SEO記事

- エデュケーショナル系記事

- ネイティブ広告系記事

- ユニーク系記事

【SEO記事】検索エンジンからの集客が目的

SEO記事とは、ユーザーにとって有益な情報を発信し、検索結果に上位表示されることを狙った記事のことです。

ユーザーの多くは何か知りたい情報があった場合、検索エンジンを利用して答えを探します。その際、ユーザーが検索するであろうキーワードで上位表示される記事を作れば、多くのユーザーをLPに誘導したり、潜在顧客から顕在顧客へと育成できたりします。また、商品・サービスの認知のために使われる広告費を抑えて、集客につなげることにも期待できます。

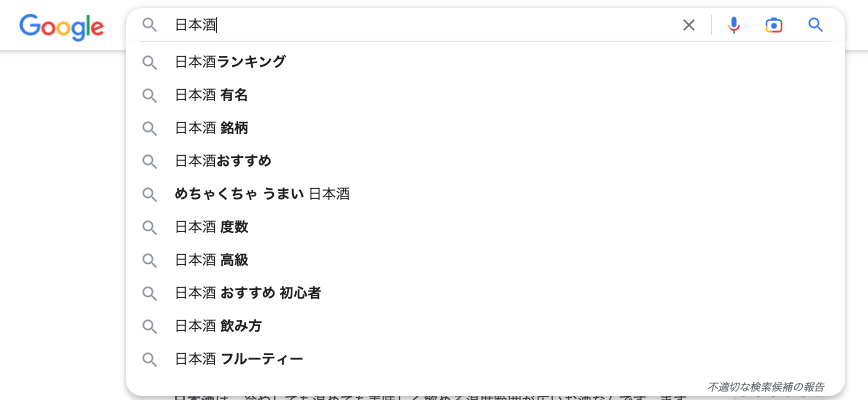

例えば、新しい日本酒を作り、販売していきたいとします。「日本酒」というキーワードで検索してみると、サジェストには以下のようなキーワードが出てきます。

仮に、「日本酒 おすすめ 初心者」のキーワードで記事を作成しようとすると、まず現状は以下のような記事が上位表示されています。

日本酒の初心者におすすめの銘柄をランキング形式で紹介する記事が上位を占めていることが分かります。そこで、同じような形式で日本酒を紹介し、その一つを新しく販売する日本酒にすることで、ユーザーの認知を高めたり販売するLPに誘導したりすることが可能となるでしょう。

【エデュケーショナル系記事】疑問や悩みを解決する

新しい日本酒を作ったら、普段から日本酒を飲む人に認知してもらいたいものです。普段から日本酒を飲む人の悩みを解決するような記事をエデュケーショナル系記事といいます。例えば、「日本酒に合うおつまみにはどんなものがあるのか知りたい」という人は「日本酒 おつまみ」というキーワードで検索することが考えられます(下記参照)。

そこで、「フルーティー」「辛口」など日本酒の味わいにあったおつまみを紹介します。そのおつまみのお取り寄せ先だったり、それらのレシピが分かったりすることで、ユーザーの悩みは解決されるでしょう。

【ネイティブ広告系記事】自然な形で溶け込ませる広告記事

ネイティブ広告(ネイティブアド)とは、通常の記事やニュースといったコンテンツの中に表示される広告のことです。ネイティブ広告系記事とは、通常の記事と同じような形で、商品・サービスのPRを目的に作成された記事を指します。

赤枠で囲った部分がネイティブ広告系記事です。右カラムの大々的な広告とは別の形態で、通常のニュースの中に入っているのが分かるでしょう。サイトにうまく溶け込んでいますが、広告であることを明記する必要があります。

- 「Sponsored by」

- 「PR」

- 「プロモーション」

- 「広告」

- 「AD」

上記のような表記をタイトル付近に付け、広告であることが分かるようにしなければなりません。

あわせて読みたい

PR表記ルールと具体例!義務?PR表記なしはステマ扱い?

【ユニーク系記事】爆発的な拡散を狙う

最後がユニーク系記事です。これは、メディアだけでなく、SNSでの拡散を狙った記事のことです。まず、メディアで配信した記事をYahoo!やLINEニュース、SmartNews、Gunosy、NewsPicksといったほかのメディアに転載することが可能です。

既に多くのユーザーが訪れるメディアに転載することで、より多くのユーザーが読んでくれたり、通常では訪れない層のユーザーにリーチできたりします。また、少し尖った面白いネタの記事であれば、TwitterやInstagramといったSNSで記事配信をお知らせしたり、内容を抜粋したりすることで、爆発的な拡散が期待できます。

記事作成に関する企業調査

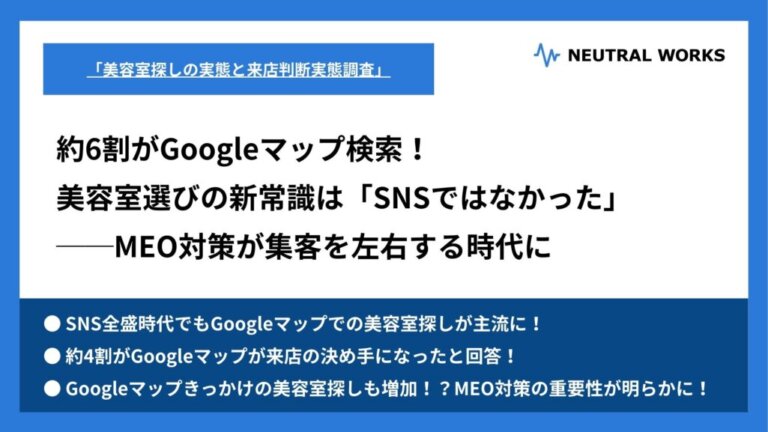

ここでは、デジタルマーケティング支援をする株式会社ニュートラルワークスが実施した、記事制作に関するインターネット調査の一部を紹介します。

調査対象 :自社コラムやオウンドメディアなどを運営している企業に所属の方

調査方法 :インターネット調査

調査期間 :2022年12月7日〜12月24日

サンプル数:130名

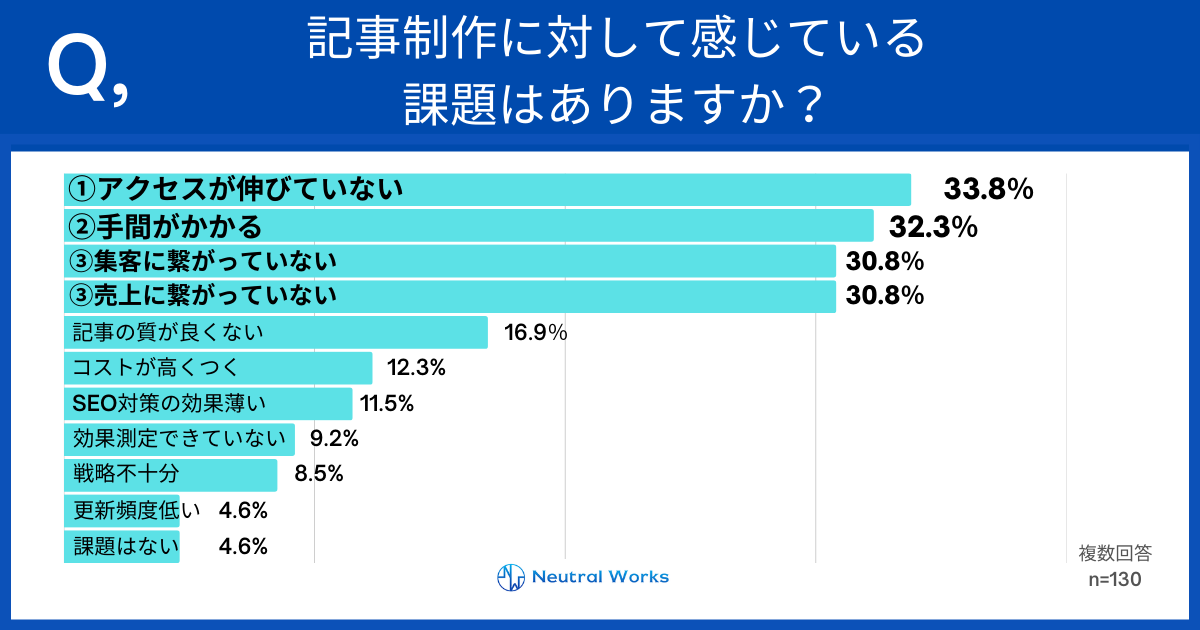

Q.記事制作に対して感じている課題はありますか?

引用:QUERYY「記事制作に関する企業調査 3割が「アクセス向上に結びついていない」という結果に」

最も課題に感じているのは「アクセスが伸びていない(33.8%)」でした。次いで「手間がかかる(32.3%)」、同率で「集客に繋がっていない・売上に繋がっていない(30.8%)」という結果でした。トップ3がいずれも30%超であり、思うようにアクセスが伸びず、結果として集客や売上に繋がっていないことが分かります。

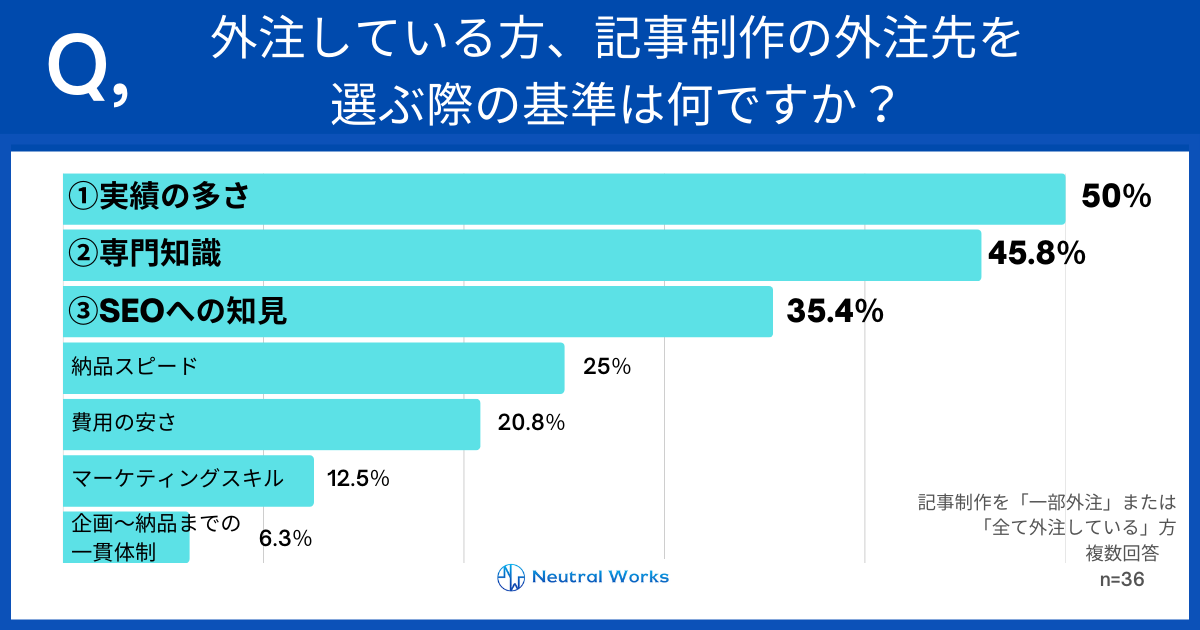

Q.記事制作を外注している方、記事制作の外注先を選ぶ際の基準は何ですか?

引用:QUERYY「記事制作に関する企業調査 3割が「アクセス向上に結びついていない」という結果に」

記事制作の体制について、「全て外注している(4.6%)」「一部外注している(22.9%)」と答えた方に、”外注先を選ぶ際の基準”についてたずたところ、半数が「実績の多さ」と回答しました。豊富な制作事例や成果を判断材料にするのだと考えられます。しかし、過去の制作本数が豊富でも、安価で低品質な記事を大量制作している場合もあるので注意が必要です。

コンテンツマーケティングに関するよくある質問

クラウドソーシングでの記事作成時のポイントは?

クラウドソーシングで外注する場合は、選定するライターの実力や意識が大きく影響します。公開されている実績や他の案件で受けた評価などを確認しましょう。

コンテンツマーケティングの記事作成に内製がおすすめなケースとは?

コンテンツの専門性が高い場合、専門知識を持たない外部の人では有用なコンテンツを制作できない可能性があります。また、炎上リスクが高い内容も、外注するのは危険でしょう。外部の力を借りる必要性がないならば、内製のほうが効率的な可能性が高いです。

コンテンツマーケティングで記事作成を行う際の注意点は?

記事作成を行う際に押さえるべき注意点は、「量産すれば良いわけではない」「導線設計を確認する」「記事コンテンツ以外も検討する」などです。

コンテンツマーケティングの記事作成は企画が命

コンテンツマーケティングにおける記事作成が成功するかそうかは、記事執筆に入る前の段階でほとんど決まってしまいます。どのような企画を立てるべきか、どのようなアウトラインであればユーザーが満足できるコンテンツになるかを執筆前に考えなければなりません。

自社内で記事作成を進めるための十分なリソースやノウハウがない場合は、外部パートナーに依頼することも成果を出すために有効な手段です。内製にこだわり過ぎず、必要に応じて外注も行いましょう。

株式会社ニュートラルワークスでは、SEO対策をした記事作成をお受けいたします。自社メディアの検索流入数を34倍・CV獲得件数を24倍まで成長させた実績を持ちます。コンテンツマーケティングの記事作成にお悩みであれば、ぜひ株式会社ニュートラルワークスへご相談ください。

<無料>資料ダウンロード

AI記事作成代行サービス

【1記事1万円】SEOのプロがAIを活用した記事を制作!

コンテンツマーケティングのよくあるご質問

- クラウドソーシングへの記事制作時のポイントは?

-

クラウドソーシングで外注を依頼する場合には、選定するライターの実力や意識がかなり大きく影響します。公開されている実績や他の案件で受けた評価などを確認しましょう。

- コンテンツマーケティングの記事制作に内製化がおすすめな場合は?

-

コンテンツ内容の専門性が高い場合、専門知識を持たない外部の人では有用なコンテンツを制作できない可能性があります。また炎上リスクが高い内容も、外注するのは危険でしょう。また、外部の力を借りる必要性がないならば、内製化のほうが効率的な可能性が高いです。

- コンテンツマーケティングで記事制作を行う際の注意点は?

-

記事制作を行う際に押さえるべき注意点は、「量産すれば良いわけではない」「導線設計を確認する」「記事コンテンツ以外も検討する」などがあります。