オウンドメディアとは「自社で保有しているメディア」を指します。具体的にはユーザーにとって有益な情報発信をするWebマガジンやブログのようなサイトです。この記事では「オウンドメディアを制作するための準備」「メディア構築におすすめのサービス」「おすすめのWebメディア」など、オウンドメディアを立ち上げる際に必要な情報を詳しく解説します。

さらに、オウンドメディア制作を外注する際に気をつけるべきポイントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

成果の出るオウンドメディア制作・構築ならお任せください!

オウンドメディアの制作には、豊富なWebマーケティング知識と、コンテンツ制作力・運用力が非常に重要なポイントとなります。

ニュートラルワークスが運営するオウンドメディア『QUERYY』では

1年で検索流週数約34倍、リード獲得件数約47倍の実績を誇り、”成果の出るオウンドメディア制作“に自信があります。

オウンドメディアの制作から運用まで、ぜひご相談ください!

目次

オウンドメディアの作り方

オウンドメディアの立ち上げの方法として、以下の3つの手順を紹介します。

- オウンドメディア作成の計画と準備

- オウンドメディアの構築

- オウンドメディアのコンテンツ作成

具体的に解説するので、実際に準備する際の参考にしてください。

1.オウンドメディア作成の計画と準備

オウンドメディアを立ち上げる際は、必ず以下の項目を準備します。

・運営目的

・責任者を明確に決めておく

・ターゲット(ペルソナ)の設定

・キーワードの選定とリストアップ

・サイト設計

・自社運営するか・外注するか?

・運営の計画

・メディア運用ルール

これらはオウンドメディア運営の指針となる重要なポイントです。詳しい内容について解説します。

運営目的

オウンドメディアを立ち上げる際に、まず最初に決めるべきなのは「オウンドメディアを運営する目的」です。運営目的がはっきりしていないと、オウンドメディアの方向性がぶれてしまい、ユーザーに伝えたいことが曖昧になります。コンテンツの内容に面白さがなくなり、顧客の信頼が落ちる可能性もあります。

運営目的が曖昧なままだと商品の詳しい情報や購入すべきメリットなど、商品の購入を促すようなコンテンツの流れが自然と出来上がります。販促は大事なことですが、あまりに強引なセールスはユーザーに逃げられる可能性も増えます。

オウンドメディアの運営には「具体的なゴールを設定し一貫性を持たせるか」が必要です。ちなみにこの運営目的を作るときは、次の4つの観点から導きます。

リード(見込み客)の獲得

オウンドメディアを運営する代表的な目的の一つに、「リード(見込み客)の獲得」があります。見込み客とは、現段階では購入には至らないけれど、いずれ購入する可能性がある顧客をいいます。オウンドメディアを通して「自社の商品に関係する情報」や「業界に特化した情報」をコンテンツとして発信すれば見込み客の獲得・育成につながります。

ただし、目的もなくただ記事を書いてコンテンツを増やしても見込み客の獲得はできません。重要なのは、見込み客が抱えている問題を解決するコンテンツをより多く提供し、見込み客の興味関心を引き出せるかがポイントとなります。

資産としてのオウンドメディア

オウンドメディアは資産としての役割も担っています。というのは、オウンドメディアを通して、自社の商品やサービスを購入してもらえれば、売上に大きく貢献する資産となるからです。

しかし、オウンドメディアに初めて訪問したユーザーが、いきなり商品やサービスを購入してくれるとは考えにくいです。まずは自社の商品やサービスの紹介ではなく、「ユーザーと信頼関係を構築する」点から意識しましょう。

そのためにユーザーが抱えている問題を解決する情報をコンテンツとして提供し、解決方法の一つとして自社の商品やサービスを紹介する流れがおすすめです。「ユーザー」→「見込み客」→「顧客」→「ファン(リピーター)」と段階を踏んで顧客との関係性を深めていきましょう。

自社のブランディングとしてオウンドメディアを活用する

企業のブランディングをオウンドメディアで行う方法もあります。なぜなら、オウンドメディアはキーワード検索からコンテンツにアクセスするため、ユーザーの認知度アップにつながるからです。

さまざまな検索キーワードでコンテンツを上位表示できれば、ユーザーとの接触機会を増やせるので、自社のブランディングがしやすくなります。またオウンドメディアを通してユーザーとの接触回数を増やし、信頼関係を構築していけば、自社の商品やサービスの販売につながります。

オウンドメディアのブランディングとは?メリットや企業事例を解説

オウンドメディアは、企業が自社で運営する媒体を通じてブランド価値を高める手法です。オウンドメディアを活用したブランディングのメリットや成功事例、効果的な運用方法について詳しく解説しています。

オウンドメディアのブランディングとは?メリットや企業事例を解説

オウンドメディアは、企業が自社で運営する媒体を通じてブランド価値を高める手法です。オウンドメディアを活用したブランディングのメリットや成功事例、効果的な運用方法について詳しく解説しています。

新入社員採用の強化

オウンドメディアを活用して、人員採用を強化するのもおすすめです。なぜなら「自社で実際に働いている人が発信をすることで、その会社で働く具体的なイメージが湧きやすくなるからです。オウンドメディア経由で自社の採用ができれば、人材獲得のための広告費の削減につながります。

さらに、仕事風景や職場環境を具体的に紹介すれば、「入社する前と話が違う」などといったミスマッチを事前に防ぎます。

採用オウンドメディアとは?メリットや始め方を解説

採用オウンドメディアは、企業の採用活動において自社の魅力を発信し、優秀な人材を獲得するための有効な手段です。本記事では、成功事例やメリット、始め方を解説しています。

採用オウンドメディアとは?メリットや始め方を解説

採用オウンドメディアは、企業の採用活動において自社の魅力を発信し、優秀な人材を獲得するための有効な手段です。本記事では、成功事例やメリット、始め方を解説しています。

責任者を明確に決めておく

オウンドメディアの運営を継続するコツとして、担当者を決めてしっかりリソースを確保しましょう。専任の担当者がいないまま運営すれば、中途半端なリソースしか確保できなくなり、コンテンツの質が下がります。

そのため、責任者を決めて「ゴールを達成するまで継続する」という覚悟が必要です。加えて、オウンドメディアを運営するための人材の確保や、作業の時間などリソースをしっかりと確保しましょう。オウンドメディアで集客するには、数ヶ月単位の時間が必要になるため、短期勝負ではなく、長期的な目線で情報発信を継続しましょう。

ターゲット(ペルソナ)の設定

オウンドメディアの目的が明確になったら、次はターゲット(ペルソナ)を設定しましょう。狙うターゲットによってコンテンツの内容やアプローチの方法が変わるため、より詳細に設定する必要があります。

例えば、化粧品を販売する場合、「20代の女性向け商品」と「40代の女性向け商品」では、アプローチ方法が異なります。自社のターゲットが狙うターゲットを決めれば、より最適な施策をおこなえます。ターゲットの設定は以下のような項目で情報を洗い出しながら、明確にしておきましょう。

- 年齢

- 性別

- 職業

- 年収

- 居住地

- 家賃

- 貯金

- 休日の趣味

- 問題・悩み

- 理想の未来

キーワードの選定とリストアップ

ターゲット(ペルソナ)が明確になったら、キーワードを選定してリストアップする作業をしましょう。オウンドメディアを成功させるには、運営目的とターゲット(ペルソナ)のニーズがマッチしたキーワードを選定しなければなりません。

運営目的とペルソナのニーズにズレが生じると、「このWebサイトには欲しい情報がない」と判断され、サイトから離脱される可能性が高いからです。

離脱を防ぐためにも、一つのキーワードに対してユーザーの検索意図を汲み取り、ニーズに応える専門性の高いコンテンツを提供しなければなりません。ユーザーが「どのサイトよりも詳しい」「信頼できる」「ほかのページも気になる」と感じたら、メディア内を回遊したり、定期的に訪れるファンになってくれたりします。

検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説

効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。

検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説

効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。

サイト設計

サイト設計とはその名の通り、サイトの構造を考えます。理想的なサイト設定は、トップページから3クリック以内に全てのページにアクセスできる構造が理想です。3クリック以内に全てのページにアクセスできればユーザビリティが良く、かつクローラーもコンテンツを巡回しやすくなります。

ちなみにユーザビリティとは、ユーザーの満足度を指します。ユーザビリティが上がると、「ユーザーからの信頼度が高い」と同じ意味になります。クローラーは、Googleが開発した情報を集める巡回プログラムで、検索エンジンに上位表示させるためにはクローラーに情報を読み取ってもらう必要があります。

このようにユーザーの満足度を高め、検索エンジンの上位に表示させるためにも、しっかりとしたサイト設計が重要です。例えば、おすすめのサイト構造は以下のとおりです。

- 類似情報の記事は同じカテゴリーに分類する

- 情報を体系的に整理したまとめ記事を作るようにする

- 「ユーザーに見てもらいたいコンテンツ」をグローバルナビゲーションやサイドバーに設置する

自社運営するか・外注するか?

オウンドメディアを自社で運営すべきか、それとも外注すべきなのかと悩む方は多いでしょう。下記の3つに関して、それぞれメリットやデメリットがあるので、分けてご説明します。自社の環境と照らし合わせて、参考にしてください。

- 自社運営

- 完全外注

- 一部の作業のみ外注

それでは見ていきましょう。

自社運営

オウンドメディアを、可能な限りコストを抑えて運営したい場合は、「自社運営」がおすすめです。オウンドメディアを作成するのに、最低限必要なコストは、レンタルサーバー代とドメイン代があれば十分です。月額数千円のため、コストを抑えたオウンドメディア運営が可能です。

しかし、オウンドメディアでアクセスを集めるためには、最低でも数ヶ月かかるため、その間の費用対効果は低いといえます。

さらに近年では、人件費の問題などでメディア運営専門の人材確保が難しく、片手間のメディア運営となってしまうケースがほとんどです。Webサイトの立ち上げから、ペルソナを設定するなどといった作業は、とても片手間でできるものではありません。しかし、Webサイトばかりに注力もできず、この場合ほかのタスクに影響が出ます。

そのため、運営専門の人材を育成するための時間も必要なので、長期的な目線で事業を継続しなければなりません。自社運営で進めようと考えている場合は、メディア運営専門の人材確保をしましょう。オウンドメディア運営の人材確保ができて、なおかつコストを抑えて長期的に継続できる場合は自社運営をおすすめします。

完全外注

コストをかけて、コンテンツの質や集客向上にこだわる場合は、「完全外注」がおすすめです。外注の場合、オウンドメディア運営のプロフェッショナルに依頼するので、効果が出やすいのが特徴です。また、企業内のリソースが取られにくい分、他の仕事に与える影響も少ないでしょう。

ただし外注は、制作会社の質がピンキリのため、外注先の情報収集の徹底とサービス内容の比較が絶対必要です。自社が求めるものとズレが生じると、大幅な修正作業などの余計な時間と手間がかかります。

このようなミスマッチを防ぐために、依頼する前にしっかりと情報収集をしましょう。また、長期的にオウンドメディアを運用するために、「メディアを管轄するディレクター」を最低でも一人は確保しておきましょう。

予算にある程度の余裕がある、もしくは「自社にWeb集客の専門家がいない場合」「人的なリソースが不足している場合」は外注を検討してみてはいかがでしょうか。

一部の作業のみ外注

オウンドメディアの一部を外部に依頼するパターンとして、以下の3つに分かれます。

- メディアの構築

- コンテンツの作成

- メディアの保守・運用

完全外注では予算が厳しいという場合は、上記の3つのどれか一つでも外部に依頼するのも効果的です。

例えば、結婚相談所を運営している企業がオウンドメディアを制作する場合、メディアのコンバージョンや集客の導線などのメディアの構築や運用は自社でおこない、コンテンツとして用意する「ユーザーの体験談」「結婚相談所の比較」といった記事を外部に依頼するといった方法も考えられます。

参考:東京・青山の結婚相談所ならインフィニ|30代40代に強いハイクラス婚活

またコンテンツの制作依頼を制作会社にするだけではなく、下記のようなクラウドソーシングサイトを活用するのもおすすめです。

- クラウドワークス

- ランサーズ

- ココナラ

- ビズシーク

オウンドメディア構築と運用費用は?費用シュミレーション

オウンドメディアの構築費用と運用費用について、各工程の詳細や費用相場を解説。さらに、具体的な費用シミュレーションを交えながら、効果的なメディア運営のためのポイントを紹介しています。

オウンドメディア構築と運用費用は?費用シュミレーション

オウンドメディアの構築費用と運用費用について、各工程の詳細や費用相場を解説。さらに、具体的な費用シミュレーションを交えながら、効果的なメディア運営のためのポイントを紹介しています。

運営の計画

オウンドメディアの運営目的やペルソナの設定が完了したら、具体的な運営計画を立てていきましょう。例えば「週に〇〇更新する」「休みの日は予約設定をする」など、細かく立てます。オウンドメディアの運営は、良質なコンテンツを継続して情報発信していく必要があります。

「SEO対策のために、コンテンツは毎日更新しなければならない」という情報も見ますが、実際のところ、週に2〜3記事の更新でも十分に集客できているサイトはたくさんあるもの。そのためにも、まずは「継続」に焦点をあてて、無理がない運営の計画を立てましょう。

継続的な情報発信はユーザーのみならず、Googleからもポジティブな評価を受けるため、SEO対策としても効果的です。

メディア運用ルール

オウンドメディアの運用ルールをしっかり決めておきましょう。例えば、以下のようなルールがあります。

- レギュレーションの例

- サイトの目的

- 獲得したいユーザーとペルソナ

- 投稿ペース

- キーワードとタイトルの付け方

- 画像の形式

- 書き手のキャラクター性

- 記事の文体

- 記事ごとの伝えてほしいテーマ

- 紹介する商品やサービス、アフィリエイトリンク

- 内部リンク構成

- 禁止事項

運用ルールをあらかじめ決めておけば、記事を外注する際にも対応できます。

オウンドメディア立ち上げに必要な手順とは?成果につながる運用ポイント解説

オウンドメディアの立ち上げに必要な3つのステップを詳しく解説。目的設定やターゲット選定、コンテンツ戦略の立案から運用まで、成功に導く具体的なポイントを紹介し、効果的なメディア構築をサポートします。

オウンドメディア立ち上げに必要な手順とは?成果につながる運用ポイント解説

オウンドメディアの立ち上げに必要な3つのステップを詳しく解説。目的設定やターゲット選定、コンテンツ戦略の立案から運用まで、成功に導く具体的なポイントを紹介し、効果的なメディア構築をサポートします。

2.オウンドメディアの構築

オウンドメディアの構築手順として以下の3つを紹介します。

- サイト制作サービス

- CMS

- クローラビリティ対策

それぞれのメリットやデメリットを合わせて解説するので、最適な構築手段を探る際の参考にしてください。

サイト制作サービス

Webデザインのスキルやサイト構築のリソースがない場合は、「サイト制作サービス」の利用がおすすめです。メリットとデメリットを紹介します。

サイト制作サービスのメリット

1.知識が無くてもサイトが作成できる

- サイト制作サービスを利用すればCMSよりも簡単にサイトを構築できる

- プログラミングの知識がなくても、画像を選択するなどツールを直感的な操作で使える

2.さまざまなサービスが利用可能

- アクセス解析のレポート

- 見込み客からの問い合わせに対応するコミュニケーションツール

3.サポート体制が充実

- 専任のサポート体制が用意されており、いつでも問い合わせが可能

- 電話・チャット・メールなど、さまざまなサポート方法が選べる

サイト制作サービスのデメリット

- ワードプレスなどのCMSよりもデザイン性が劣る

- 選択可能なテンプレートの種類は限定される

- 毎月10万円程度のコストがかかる

毎月のコストやデザイン面でデメリットはありますが、知識がない状態でも運営できるメリットを持っているので、サイト制作サービスは、便利でおすすめです。特におすすめのサイト作成サービスを3つご紹介します。

1.はてなブログメディア

「はてなブログメディア」は、ブログサービスの中でも大手の「はてなブログ」や「はてなブックマーク」を提供している株式会社はてなが提供しているサイト制作サービスです。6,900万人が使用する「はてなブログ」の機能性をそのまま活かし、オウンドメディアの構築から運営までのすべてが完結できます。

その他にも「編集支援」「集客支援」などの幅広いサービスを展開しています。はてなブックマークのサイト内に、広告だと感じさせない「ネイティブ広告」も魅力です。

2.ferret One(フェレット ワン)

利用者数が多い大規模なオウンドメディアを、少人数で運営したい場合におすすめのサイト制作サービスが、「ferret One(フェレット ワン)」です。こちらのサービスは、Webマーケティング系のメディアとして有名な「ferret」を運営している株式会社ベーシックが提供しているサイト制作サービスです。

Webマーケティングに必要なオウンドメディア構築、LP(ランディングページ)の作成、ステップメールの送信などの機能を網羅しており、マーケティング活動を幅広くサポートしてくれます。

「ferret One」のシステムを使えば、コンテンツの作成、顧客リストの管理、ステップメールの配信、A/Bテストまでおこなえます。メディアの構築からマーケティング活動まで、一つのサービスで完結させたい人におすすめです。

3.Ameba Ownd(アメーバオウンド)

「Ameba Ownd(アメーバオウンド)」は、「アメブロ」や「ABEMA」を運営している株式会社サイバーエージェントが提供しているサイト作成サービスです。テンプレの数が豊富で、既存のパーツだけでも100種類以上と大充実。デザインのセンスやパソコン操作に不慣れな方でもメディアを構築できます。簡単でオシャレなオウンドメディアを制作したい方におすすめです。

CMS

CMSは「Contents Management System」の略語で、テキスト情報や画像などのコンテンツを管理し、誰でも簡単にメディアの制作ができるシステムです。専門知識は必要ですが、自由度が高いオウンドメディアの制作ができます。まずは3つのメリットを解説します。

CMSのメリット

1.カスタマイズ性が高い

CMSはカスタマイズが自由にできるため、HTMLとCSSの知識があればどんなデザインでも製作可能です。「テーマ」という項目の中で、さまざまなテンプレートが開発されているため、自社に最適なテーマを選び、背景の色や画像を変更するなど、細かくカスタマイズできます。

2.低コストで運用できる

自社運営の場合、レンタルサーバーとドメイン代の月額数千円のコストによる運用が可能です。有料のテンプレートもありますが、利用する場合でも10,000〜20,000円程度です。

3.簡易的で直感的に操作可能

記事や画像をアップロードする場合、専門的なプログラミングスキルを必要としません。CMS専用のエディタが用意されているため、誰でも直感的な操作でコンテンツをアップロードできます。

無料で使えるCMS

無料で使える3つのCMSの中でも、一番おすすめなのはWordPress(ワードプレス)です。CMS利用者の8割を占めるほど、多くの世界で利用されています。HTMLやCSSなどのコードを書けなくても簡単に使い始められるのもメリットです。

利用者が多い分、サイトの見た目を簡単に変えられる「テーマ」や、必要な機能をすぐに追加できる「プラグイン」などが世界中で開発されてます。WordPressは、多くの企業が利用している信頼性があります。デザイン性や機能性のカスタマイズも幅広いため、自社にとって最適なサイトを制作しやすいのも魅力です。

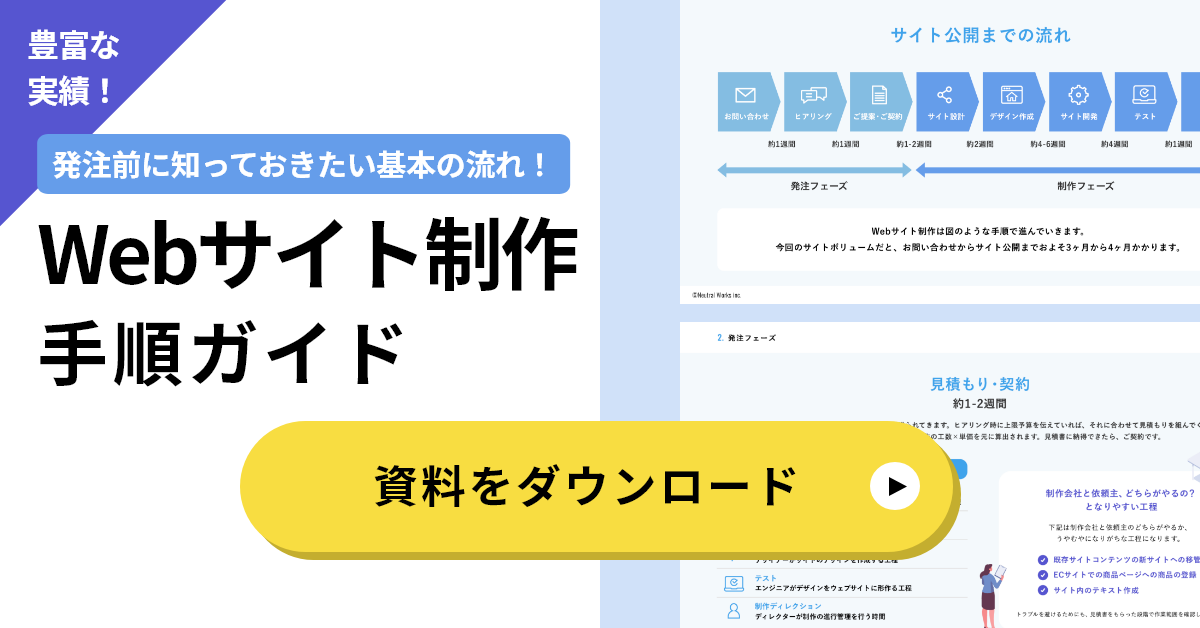

Webサイト制作でWordPress(CMS)のメリット・デメリット

Webサイト制作で無料CMSのWordPressの人気が高いのはなぜなのでしょうか?WordPressのメリット・デメリット、有料CMSや従来のHTMLのホームページとの違いについて解説します。

Webサイト制作でWordPress(CMS)のメリット・デメリット

Webサイト制作で無料CMSのWordPressの人気が高いのはなぜなのでしょうか?WordPressのメリット・デメリット、有料CMSや従来のHTMLのホームページとの違いについて解説します。

クローラビリティ対策

クローラビリティとは、「Googleなどの検索エンジンにあるクローラー(各サイトの情報を集めるロボット的存在)の巡回を促してメディアを評価してもらう」作業をいいます。メディアを立ち上げたら、評価して1日でも早く検索上位に上がれるように、基本的なクローラビリティ対策をしておく必要があります。どんな対策があるのか、4つのクローラビリティ対策を紹介します。

1.XMLサイトマップ

オウンドメディアを構築したら、XMLサイトマップ設定をするのがおすすめです。XMLサイトマップを設定して送信すれば、オウンドメディアのコンテンツ情報を正しく検索エンジンに伝えられます。WordPressでメディアを構築した場合は、「Google XML Sitemaps」というプラグインがあるので、導入し、サイトマップの更新と送信を自動でしてくれるのでおすすめです。

サイトマップとは?2種類あるサイトマップの作り方とSEO効果

Webサイト運営者なら誰でも知っているサイトマップですが、何のために必要なのでしょうか?また、XMLサイトマップとHTMLサイトマップのどちらかがあればいいのでしょうか?サイトマップについて基本的なところから解説します。

サイトマップとは?2種類あるサイトマップの作り方とSEO効果

Webサイト運営者なら誰でも知っているサイトマップですが、何のために必要なのでしょうか?また、XMLサイトマップとHTMLサイトマップのどちらかがあればいいのでしょうか?サイトマップについて基本的なところから解説します。

2.パンくずリスト

パンくずリストとは、「今閲覧しているコンテンツがサイト内のどの階層にいるか」を示す情報です。デフォルトの設定であれば、ページの上部に表示されています。オウンドメディアを構築したら、パンくずリストの設定をあらかじめ済ませておきましょう。なぜなら、ユーザーの利便性の向上と、開始早々に訪問したクローラーがサイト内を巡回しやすくなるからです。

さらにパンくずリストがあれば、ユーザーがサイト内で迷子になってしまうリスクも減らせ、他のコンテンツの回遊を促すといった方法にも活用できます。またパンくずリストを設定すれば、サイト内の階層構造を正確にクローラーが認識できるため、有効なクローラビリティ対策になります。

3.グローバルナビゲーション

パンくずリストとは?設置方法とSEO効果、よくある質問を解説

パンくずリストは、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくするナビゲーション要素です。この記事では、パンくずリストの設置方法やSEOへの影響、よくある質問について詳しく解説しています。

パンくずリストとは?設置方法とSEO効果、よくある質問を解説

パンくずリストは、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくするナビゲーション要素です。この記事では、パンくずリストの設置方法やSEOへの影響、よくある質問について詳しく解説しています。

グローバルナビゲーションとは、全ページに表示されるナビゲーションリンクをいいます。グローバルナビゲーションはサイト内の上部、もしくはサイドバーなど、ユーザーの目につきやすい箇所に設置するといいでしょう。グローバルナビゲーションは全てのページに表示されるため、オウンドメディアを構築したらすぐに設置したいですね。

クローラーは、サイト内の内部リンクを経由して巡回するため、グローバルナビゲーションを設置しておけば、内部リンクを経由してクローラビリティの効率向上が期待できます。グローバルナビゲーションには、検索エンジンに「評価してもらいたいコンテンツ」「階層の高いコンテンツ」を設置するのがおすすめです。

グローバルナビゲーションとは?作り方やデザイン事例を解説

グローバルナビゲーションの基本的な役割や作成のポイントを解説し、効果的なデザイン事例も紹介しています。ユーザーにとって使いやすいWebサイトを構築するための具体的なヒントが得られる内容です。

グローバルナビゲーションとは?作り方やデザイン事例を解説

グローバルナビゲーションの基本的な役割や作成のポイントを解説し、効果的なデザイン事例も紹介しています。ユーザーにとって使いやすいWebサイトを構築するための具体的なヒントが得られる内容です。

4.スマホ表示対応(レスポンシブデザイン)

オウンドメディアを構築したら「スマホ表示対応」をしておくのがおすすめです。2016年11月からGoogleはモバイルファーストインデックスを導入し、スマホ表示のページの評価が検索ランキングに影響するシステムに変更しました。これにより、PC表示、タブレット表示、スマホ表示の3種類に対応しているかどうかも、検索ランキングに影響するようになりました。

そのため、各デバイスごとにコンテンツが最適なデザインで表示されるようにしておかなければなりません。また、最近のWordPressテーマにはデフォルトでレスポンシブデザインが多いため、テーマを設定する時に確認しておきましょう。

レスポンシブデザインとは?今さら聞けない特徴やメリット・デメリットを解説

PCやスマホ、タブレットそれぞれのデバイスに最適なデザインでWebサイトを表示するレスポンシブデザインが今や当たり前になりました。レスポンシブデザインとは何か、何に注意して設計すべきかを基本的なところから解説します。

レスポンシブデザインとは?今さら聞けない特徴やメリット・デメリットを解説

PCやスマホ、タブレットそれぞれのデバイスに最適なデザインでWebサイトを表示するレスポンシブデザインが今や当たり前になりました。レスポンシブデザインとは何か、何に注意して設計すべきかを基本的なところから解説します。

3.オウンドメディアのコンテンツ作成

オウンドメディアのコンテンツ作成の流れとして、以下の4つを紹介します。

- 検索キーワードの選定

- ユーザーの検索意図の把握

- コンテンツのアウトラインの作成

- キーワードを意識したWebライティング

手順ごとに重要なポイントを詳しく解説します。

検索キーワードの選定

オウンドメディアの集客には「検索キーワードの選定」が重要です。検索需要のないキーワードを狙ってコンテンツを制作しても集客になりません。検索キーワードの選定をする際は、下記のようなキーワード検索ツールを活用します。

- Googleキーワードプランナー

- ウーバーサジェスト

- ラッコキーワード

自社コンテンツと相性がよく、かつ月間検索数の多いキーワードをあらかじめリストアップしておくと良いでしょう。検索ボリュームの大きいキーワードでコンテンツを上位表示できれば、多くの新規ユーザーを集客できます。そのため、キーワード選定の段階でターゲットが検索するであろうキーワードの見極めが大切です。

競合他社も参考にしながら、狙っているユーザーがどんなキーワードを検索するのか、実際にGoogleなどの検索エンジンで分析や比較をしてみるのも効果的です。

ユーザーの検索意図の把握

オウンドメディアを運営する前に、ユーザーの検索意図を明確にしておきましょう。ユーザーは自分が抱えている問題や悩みを解決するためのキーワードで検索します。そのため、コンテンツはその問題や悩みを解決する内容でなければいけません。

- 近くの評判がいい美容院が知りたい →「近所 美容院 評判」

- 新宿で美味しいラーメン屋さんが知りたい →「新宿 ラーメン屋 人気」

- 今YouTubeでバズってる動画が見たい →「YouTube バズってる動画」

このようにユーザーの検索意図を理解し、知りたい情報をコンテンツに反映できるかが重要です。検索意図を把握せずにコンテンツを作成した場合、キーワードと内容にズレが生じて離脱率が上がる原因になってしまいます。離脱を防ぐためにも、検索エンジンでキーワード検索した際に、上位表示されているサイトのコンテンツをリサーチして参考にするのがおすすめです。

コンテンツのアウトラインの作成

ユーザーの検索意図を把握したら、コンテンツのアウトラインを作成していきましょう。まずは見出しをリストアップして、本の目次のように大まかな構成を作るのがおすすめです。

構成作りをする際は、ユーザーの検索意図にうまくマッチするように情報の順番や内容の精査を丁寧におこないます。特にユーザーが求めている情報を上位に記載しないと、すぐにサイトから離脱してしまうため注意が必要です。結論を先に述べて、理由を説明しながら、ユーザーの心が離れず読みやすい構成を心がけましょう。

キーワードを意識したWebライティング

実際に記事を作成する際は、キーワードを意識したライティングが重要です。不自然にならない範囲で文中にキーワードを盛り込まないと、検索で見つけてもらえません。特に「記事タイトル」と「見出し」には不自然にならない程度にキーワードをちりばめるのが理想的です。

例えば、「婚活 服装」というキーワードを狙っているにもかかわらず、「婚活」「服装」というキーワードがコンテンツに一度しか出てこない場合、検索エンジンの上位表示はかなり難しくなります。メインキーワードは、記事内で「最も伝えたい言葉」なので、タイトルと見出しにうまくちりばめれば、ユーザーにも伝わりやすくなります。

この例はあくまで極端ですが、記事を書く際は、キーワードを意識して執筆しましょう。

SEOライティングとは?SEOライティングの5つのコツや書き方

SEOライティングは、ユーザーに有益で分かりやすいコンテンツを提供し、検索エンジンでの上位表示を目指すライティング技術です。この記事では、基本概念や効果的な書き方、5つのコツについて解説しています。

SEOライティングとは?SEOライティングの5つのコツや書き方

SEOライティングは、ユーザーに有益で分かりやすいコンテンツを提供し、検索エンジンでの上位表示を目指すライティング技術です。この記事では、基本概念や効果的な書き方、5つのコツについて解説しています。

オウンドメディアの運用方法

オウンドメディアの運用方法として、以下の3つを紹介します。

- 自社コンテンツの拡散

- 定期的な効果測定

- コンテンツのリライト

運用の意図や必要性など、詳しく解説します。

自社コンテンツの拡散

オウンドメディアを立ち上げたら、「自社コンテンツの拡散」に力を入れましょう。どんなに良質なオウンドメディアを作ったとしても、キーワード検索による集客ができるようになるまで、最低でも数ヶ月かかります。そのため、まずは自社で拡散する力を身に付けて、集客につなげましょう。

自社コンテンツを多くのユーザーに届けるためには、以下のような方法で情報を拡散できます。

- SNS

- メルマガ

- Web広告

- プレスリリース

上記の方法は、新規顧客の獲得だけではなく、既存の顧客に対するアピールやコミュニケーションにもつながります。また、自社コンテンツを閲覧したユーザーに情報を拡散してもらえれば、被リンク効果によるSEOも期待できます。

定期的な効果測定

オウンドメディアを効果的に運用するためには、定期的な効果測定が重要です。定期的に効果測定をおこない、目標と結果とのギャップを把握します。運用の目標を見失わないようにするために、そして今後さらに飛躍していくためにも、効果測定は必要です。効果測定の際は、例えば以下のようなコンテンツに注目してみましょう。

- キーワード検索で上位表示できているコンテンツ

- PV数が思ったより伸びているコンテンツ

- ユーザーがすぐに離脱してしまうコンテンツ

集めた情報から「なぜ〇〇できているのか」「なぜ〇〇できないのか」と理由を探りましょう。その理由を他のコンテンツに反映させて改善すれば、コンテンツの質が向上します。効果測定は以下の4つの手順でおこないます。

- 目的と現状のギャップの把握

- 改善すべきコンテンツの特定

- コンテンツの改善

- 効果測定

このように効果測定を繰り返しながらオウンドメディア運用の目的達成を目指しましょう。

コンテンツのリライト

オウンドメディアを立ち上げたら、上記の効果測定に加えてコンテンツのリライトをします。リライトによってコンテンツが改善できれば、ユーザーの満足度向上とSEO対策につながります。3つの場面に分けて、必要なリライトを解説します。

<例①表示回数は多いが、クリック率が悪い場合>

ユーザーがコンテンツに対して魅力を感じていない状態です。まずはキャッチーなタイトルや見出し、シンプルでわかりやすいディスクリプションに改善してみましょう。ユーザー目線で「クリックしたくなる」ような構成を心がけましょう。

<例②クリックされているが、表示回数が少ない場合>

コンテンツに魅力は感じていますが、目に触れるチャンスが少ない状態です。「コンテンツの質が高い」状態なので競合サイトよりもコンテンツ数を増やして充実させ、サイト全体の評価向上を目指しましょう。また、月間検索数の多いキーワードを狙うのもおすすめです。

<例③検索で上位表示されているが、表示回数が少ない場合>

狙ったキーワードの検索ボリュームが少ないかもしれません。キーワードの選定を見直しましょう。加えて、月間検索数の多いキーワードを狙ってコンテンツを作成するのがおすすめです。

リライトとは?SEOを意識したリライト方法を解説

SEOにおけるリライトは、既存のコンテンツを修正・更新し、検索順位やユーザーエクスペリエンスを向上させる手法です。この記事では、効果的なリライトの方法や注意点を詳しく解説しています。

リライトとは?SEOを意識したリライト方法を解説

SEOにおけるリライトは、既存のコンテンツを修正・更新し、検索順位やユーザーエクスペリエンスを向上させる手法です。この記事では、効果的なリライトの方法や注意点を詳しく解説しています。

オウンドメディアの事例

オウンドメディアの事例として3つの事例を紹介します。異なる業界で成功しているオウンドメディアなので、ぜひ参考にしてください。

LIG

「LIG」は、Web制作会社のLIGが運営しているオウンドメディアです。Web制作、システム開発、マーケティング支援など、自社で提供しているサービスをわかりやすく提示しています。

「LIGブログ」は特徴的で、思わず笑ってしまうキャッチーな写真と質の高いコンテンツの提供を両立しており、ユーザーを飽きさせない工夫が最大のポイントです。各記事を作った担当者が顔写真付きで掲載されており、親近感を感じるコンテンツの作り方は参考になります。

北欧、暮らしの道具店

「北欧、暮らしの道具店」は、株式会社クラシコムが運営しているオウンドメディアです。北欧らしいシンプルで淡いカラーをメインに、美しい写真とキャッチ―なリード文で、訪れたユーザーを魅了します。洗練された雰囲気は、シンプルでおしゃれなメディアを作りたい方におすすめです。その他、YouTubeやInstagramなどのSNSも積極的に活用しています。

SNSのフォロワー数が多いため、SNS運用のポイントや「SNS→オウンドメディア」への集客方法が参考になります。中でも読み物、ビデオなどの「集客用コンテンツ」と、買い物などの「セールス用コンテンツ」が明確に分かれています。「見込み客の集客→信頼関係の構築→セールス」の導線の作り方は、オウンドメディアでセールスする場合、見ておきたい部分です。

オウンドメディアを作る際の注意点

オウンドメディアを作る際の注意点として以下の3つがあります。

- 最新情報のアップデート

- 一貫性のあるコンテンツの提供

- 「集客→ゴールの導線設計」をしっかり作り込む

順番に見ていきましょう。

最新情報のアップデート

オウンドメディアで発信しているコンテンツは、定期的に最新情報へアップデートする必要があります。なぜなら、古い情報をそのまま放置しておくと、ユーザーがすぐに離脱してしまい、SEOに悪影響を与えてしまうからです。

インターネット上の情報は常に変化しているため、特に検索で上位表示できているコンテンツに最新の情報を反映しましょう。月に一度は見直しは必須です。また、競合サイトの情報も、こまめにチェックしましょう。自社コンテンツの更新を怠ってしまうと、検索順位が落ちてしまう可能性があります。検索順位を上げるためにも、常に情報の鮮度を保つように心がけましょう。

一貫性のあるコンテンツの提供

オウンドメディアで発信するコンテンツは、必ず一貫性を持たせましょう。一貫性がないコンテンツを提供しても、見込み客の獲得が難しくなります。特に注意すべきなのはアイディアに詰まったときです。アイディアが尽きると、ページのコンセプトに合わない記事も量産したくなります。

コンテンツの一貫性がブレると、専門性が低くなりユーザーからの信頼度が下がります。そのため、コンテンツを作る前に、キーワードの選定とサイト設計を丁寧におこないましょう。

「集客→ゴールの導線設計」をしっかり作り込む

オウンドメディアを立ち上げる際に、集客からゴールの導線設計まで、しっかりと作りこめるかが重要です。集客からゴールの導線設計ができていないと、メディアに見込み客を集めても、目的を達成できません。

例えば、オウンドメディア運営のゴールが「セールス」の場合、購買意欲が高い見込み客を自社商品やサービスのセールスページへ誘導する設計が大切です。そのため、オウンドメディア内でセールスの導線となる内部リンクを最適化するなど、集めた見込み客が顧客になるようなサイト設計が重要です。

サイト設計が適切でないと、集客はできてもゴールができないため、もったいない結果となります。集客に焦点をあてるだけではなく、その後のゴールへの導線設計が重要であると覚えておきましょう。

オウンドメディアの作り方のまとめ

オウンドメディアは、集客、セールス、マーケティング、ブランディングツールとしても活用できる優秀な存在です。はじめはサイト設計で運営目的を明確にし、オウンドメディア全体の専門性を上げてコンテンツの質を高めましょう。適宜、メディアの効果測定をしながら修正や改善も積極的におこなう必要があります。

またオウンドメディアは、すぐに数字の結果が出にくい側面もあります。継続して運営できるかどうかが重要です。合わせて、長期で運営できる人材の確保も必須です。社内で人材を確保できない場合は、外注も視野にいれましょう。外注する制作会社はピンキリのため、事前の情報収集で、自社の目的と合っているのか見極が必要です。

株式会社ニュートラルワークスは、オウンドメディアの制作から構築、運用まで、さまざまなサービスを用意しています。無料相談もありますので、まずはお気軽に問い合わせください。

成果の出るオウンドメディア制作・構築ならお任せください!

オウンドメディアの制作には、豊富なWebマーケティング知識と、コンテンツ制作力・運用力が非常に重要なポイントとなります。

ニュートラルワークスが運営するオウンドメディア『QUERYY』では

1年で検索流週数約34倍、リード獲得件数約47倍の実績を誇り、”成果の出るオウンドメディア制作“に自信があります。

オウンドメディアの制作から運用まで、ぜひご相談ください!