この記事のポイント

この記事でおさえておきたいポイントは以下です。

-

アクセス解析を実施する前に準備すること

-

アクセス解析ツールを使うためには、タグやトラッキングコードの設置が必要です。コンバージョンを計測できるようにするために目標の設定もしておきましょう。データの質を上げるために自社のIPを除外しておくことも大切です。

-

アクセス解析でサイトを分析する方法

-

アクセス解析を行う際は、SS数・UU数・PV数や推移、施策の前後比較といったアクセス数の確認をしましょう。コンバージョンに関係したページや被リンク数も確認しておきましょう。

-

おすすめの無料アクセス解析ツール

-

Googleが無料で提供しているアクセス解析ツールの「Googleアナリティクス(GA)」はページビュー数が多いコンテンツの確認ができ、「Googleサーチコンソール」は検索エンジンからのアクセスについて細かな部分まで分析できるのが特徴です。他にも「Similar Web」「User Local」などのツールもあります。

SEO対策を進めるにあたって、アクセス解析は非常に重要な作業です。そんなアクセス解析を確実かつ効率的に行うためには、アクセス解析に関する専門用語やアクセス解析に使えるSEOツール、具体的な使い方を知っておく必要があります。

そこでこの記事では、アクセス解析を行ううえで欠かせない用語、分析方法といった基礎知識から、Googleアナリティクス(GA)、Googleサーチコンソール、そのほかおすすめのアクセス解析ツールを紹介します。

<無料>資料ダウンロード

Webサイト改善分析ツール コンパスくん(月額9,800円)

Webサイトの現状把握と競合との差を可視化!

SEOで順位が上がらない担当者様へ

実力のあるSEOコンサルタントが本物のSEO対策を実行します。

SEO会社に依頼しているが、一向に検索順位が上がらない・・・。

SEO対策をSEO会社に依頼していてこのようなお悩みはありませんか?SEO対策はSEOコンサルタントの力量によって効果が大きく変わるマーケティング手法です。弊社では価値の高いSEOコンサルティングをご提供するため、厳選した業界トップクラスの大手SEO会社出身で大規模サイト運用経験のあるトップコンサルタントが在籍しております。

目次

SEO対策で大切なアクセス解析とは

アクセス解析をする大きな目的は、Webサイトにアクセスしたユーザーの属性や行動から、サイトの現状を知ることです。SEO対策では、Webサイトが抱えている課題への対応や、ターゲット層に適した施策展開などが重要です。

しかし、どのようなユーザーがサイトに訪問したのかという「ユーザーの属性」や、サイトを訪問したユーザーがどのような行動をとったのかという「ユーザーの行動」を知らなければ、効果的な施策を実行することはできません。

アクセス解析では、Webサイトにアクセスしたユーザーに関するさまざまなデータの収集・分析が可能。基準となるデータが手に入るため、正確な効果検証に基づいた的確な課題対応や施策展開につなげることができます。

- サイトに訪問したユーザーの特徴を確認できる

- サイトの課題や問題点を見つけることができる

- コンバージョン(CV)を増やすヒントになる

- 実施したSEO施策の検証と改善ができる

次に、アクセス解析によってできることを具体的に解説します。

サイトに訪問したユーザーの特徴を確認できる

アクセス解析を行うことで、「サイトに訪問したユーザーの特徴」=「ユーザー属性」を確認することができます。

WebサイトのSEO対策では、自社のターゲット層に合わせた施策展開が必須です。どのようなユーザーがサイトに訪問しているかを知ることは基本中の基本です。

アクセス解析によって把握できる「ユーザー情報」は、使用するアクセスツールによっても異なりますが、主に以下のような内容があげられます。

- 性別・居住地域・年齢(年代)など基本属性

- Webサイトへのアクセスに使用している端末

- 職業・役職

- 家族構成

- ユーザーの興味関心、ライフスタイル

このように、「どのようなユーザー層に支持されているか」「ターゲット層のアクセス数」「潜在的なユーザー層」といったユーザー属性を把握することで、具体的な施策へと展開することができます。

サイトの課題や問題点を見つけることができる

アクセス解析では、サイトに訪問した「ユーザーの行動」についても分析できます。以下のような視点で解析結果を活用すれば、単純な現状把握だけではなく、どこに課題があるか・どのような問題点を持つかなどの分析に役立ちます。

- アクセス経路

- 検索エンジンからアクセスの場合、検索したキーワード

- 直帰率・離脱率・サイトの滞在時間

- ユーザーの離脱率が高いポイント

- 1回のアクセスで閲覧したページ数

- ページごとのアクセス数(ユーザーにニーズのあるページの把握に効果的)

- ページ内リンクのクリック率やコンバージョン率

例えば、アクセス数は大きいものの、直帰率や離脱率が高い事例について見ていきましょう。

この状況は、せっかく訪問したユーザーが、サイト内を回遊する仕組みが整っておらず、離脱を招いている可能性が大きいです。この場合は、サイト内の関連記事間で、リンクを貼るといった施策でサイトからの離脱を防ぐ改善が有効と考えられます。

このようにアクセス解析によって得られるデータは、サイトの課題や問題点の発見にとても有効といえます。

アクセス解析でサイトの課題を発見する代表的な2つの方法

アクセス解析は、訪問者の行動や属性を分析し、サイト改善や戦略最適化に役立つ手法です。この記事では、アクセス解析の基本概念や具体的な分析方法、活用ポイントについて詳しく解説しています。

アクセス解析でサイトの課題を発見する代表的な2つの方法

アクセス解析は、訪問者の行動や属性を分析し、サイト改善や戦略最適化に役立つ手法です。この記事では、アクセス解析の基本概念や具体的な分析方法、活用ポイントについて詳しく解説しています。

コンバージョン(CV)を増やすヒントになる

アクセス解析によって把握・分析できるデータは、コンバージョン(CV)を増やすヒントになります。

それは、サイトへのアクセス数が多いからといって、コンバージョン数が確保できるわけではありません。アクセス解析による「現状把握」および「課題抽出」こそが、コンバージョン率改善のための施策を「的確に」行う根拠となるからです。

コンバージョン数につながっていない指針として、以下の例があげられます。

- サイトのターゲット層と実際にアクセスしているユーザー層が違う

- CTAよりも前に離脱されている

- 導線が上手く整備されておらず、ユーザーがCTAにたどり着いていない

- 自社が把握していないところにニーズがあり、導線を整備していなかった(アクセス数が多いのが想定外のページであった)

- 上記の現状を把握できておらず、具体的な施策がとれていない

実施したSEO施策の検証と改善ができる

アクセス解析によって得られるデータは、実施したSEO施策の検証と改善を行う際にも必要不可欠です。

アクセス解析は、現状分析だけではなく、過去との比較も可能です。この仕組みを活用してSEO施策の前後で数値変化を検証すれば、SEO効果の有無をリアルに把握することが可能となります。

具体的な活用例として、以下の方法を紹介します。

- SEO施策の実施前と後のアクセス数やページビュー数を比較する

- コンバージョン率を比較する

- 離脱率や直帰率が下がっているかを確認する

アクセス解析を実施する前に準備すること

効果的なアクセス解析を実施するためには、事前に準備が必要です。アクセス解析を実施する前に行うべきことは、主に以下の3つです。

- 解析のためのタグやトラッキングコードを設置する

- 目標設定してコンバージョン(CV)計測できるようにする

- 自社のIPを除外してデータの質を上げる

それぞれの意味や方法について解説します。

解析のためのタグやトラッキングコードを設置する

アクセス解析は基本的にツールを用いて行いますが、アクセス解析ツールを使うためには、タグやトラッキングコードの設置が必要です。

専用のタグやトラッキングコードをサイトに設置することで、アクセス解析に必要なデータの収集が可能になります。

例えば、Googleアナリティクスの場合、専用のトラッキングコードをコピーし、HTMLソースコード内にペーストします。タグやトラッキングコードの設置方法はツールによって違いがあるため、ツールごとに使い方の確認が必要です。

タグやトラッキングコードを設置せずにいたり、設置方法を誤ってしまったりすると、データ収集ができません。アクセス解析を正しく実施できない原因になるため注意が必要です。

SEO対策に効果的なタグの使い方!title、description、hタグを解説

SEO対策におけるタグの適切な使用は、検索エンジンの評価やユーザーの利便性向上に直結します。titleタグ、descriptionタグ、hタグの役割や効果的な使い方について解説しています。

SEO対策に効果的なタグの使い方!title、description、hタグを解説

SEO対策におけるタグの適切な使用は、検索エンジンの評価やユーザーの利便性向上に直結します。titleタグ、descriptionタグ、hタグの役割や効果的な使い方について解説しています。

トラッキングコードとは?設置場所や方法、どこで確認できるかを解説

「トラッキングコード」とは、ユーザーの行動を分析しやすくなり、アクセス解析に役立つプログラムコードです。Googleアナリティクス(UA)と近年登場したGoogleアナリティクス4(GA4)に分けて、見方や設置方法などを解説します。

トラッキングコードとは?設置場所や方法、どこで確認できるかを解説

「トラッキングコード」とは、ユーザーの行動を分析しやすくなり、アクセス解析に役立つプログラムコードです。Googleアナリティクス(UA)と近年登場したGoogleアナリティクス4(GA4)に分けて、見方や設置方法などを解説します。

目標設定してコンバージョン(CV)計測できるようにする

コンバージョン(CV)計測できるようにするために目標の設定も大切です。ここでいう目標の設定とは自社で目指す目標を、アクセス解析ツールの機能へ反映させるための準備を指しています。

Googleアナリティクスを例にすると、「目標」という項目から必要な設定を行うことで、コンバージョンの計測が可能になります。言い換えると、目標の設定をしない限り、コンバージョンの計測ができないということです。

ツールによって目標設定の方法や必要な作業は異なりますが、コンバージョン計測のために設定が必要な点は共通しています。

「申込みや会員登録」、「購入」などのコンバージョンは、売上を大きく左右する非常に大切な要素です。アクセス解析ツールを最大限活用するためにも、目標の設定を欠かさず行いましょう。

自社のIPを除外してデータの質を上げる

アクセス解析ツールを有効活用するためには、自社のIPを除外してデータの質を上げることも大切です。

自社のIPを除外せずにいると、自社のIP経由のアクセス情報も情報として蓄積されてしまいます。アクセス解析ツールを用いる目的は、「自社サイトを訪問するユーザー」=「将来のお客様」について分析し、サイトの現状を把握することです。すなわちアクセス解析にあたって、自社のIPによるアクセス情報は不要なのです。

もしも自社のIPによるアクセス情報が混ざってしまうと、データの質が落ち、サイトの現状を正しく分析できなくなります。

アクセス解析ツールには解析不要なIPを除外する機能が用意されているため、ツールの本格運用を始める前に、自社のIPを除外しましょう。

アクセス解析を始める前に理解しておきたい専門用語

アクセス解析ではさまざまな専門用語が出てきます。アクセス解析を効率良く行うため、事前に専門用語の確認も必要です。

まず、押さえておきたいSEO対策につながる専門用語は以下の5つです。

- セッション(SS)

- ユニークユーザー(UU)

- ページビュー(PV)

- ランディングページ(LP)

- 直帰率と離脱率

それぞれの意味や、ポイントを解説します。

セッション(SS)

■セッション(SS)

ユーザーのサイトへのアクセス自体を意味する用語。

■セッション数

ユーザーがサイトにアクセスした数そのものを意味します。

■ポイント

セッション数は「サイトにアクセス」してから「サイトを離脱するまで」を1とカウントします。

そのため、あるユーザーは、サイト内の1つのページだけを見て離脱し、別のユーザーは、サイトアクセスからサイト離脱までに計5つのページを閲覧したとします。これらの例では、どちらもセッション数は1です。

セッション数はページ閲覧数ではなく、サイトにアクセスしてからサイトを離脱するまでの数を示すからです。また、一度離脱したユーザーが再度アクセスした場合は、セッション数が追加されます。ユーザーのリピート率を把握するうえで参考になる基準です。

セッションの意味とは?Webでの使われ方や分析への活用方法を解説

Webにおける「セッション」とは、ユーザーがサイトに訪問してから離脱するまでの一連の行動を指し、「訪問数」とも呼ばれます。ページビューとは異なり、ユーザーの活動全体を把握するための重要な指標です。

セッションの意味とは?Webでの使われ方や分析への活用方法を解説

Webにおける「セッション」とは、ユーザーがサイトに訪問してから離脱するまでの一連の行動を指し、「訪問数」とも呼ばれます。ページビューとは異なり、ユーザーの活動全体を把握するための重要な指標です。

ユニークユーザー(UU)

■ユニークユーザー(UU)

サイトにアクセスしたユーザーを意味する用語です。

■ユニークユーザー数

サイトにアクセスしたユーザーの数。UU数と表現することも。

■ポイント

セッション数との大きな違いは、同じユーザーが複数回アクセスした場合も、ユニークユーザー数は1である点です。

例えば、一人のユーザーがアクセス〜離脱の流れを計3回行った場合、セッション数は3、ユニークユーザー数は1としてカウントされます。サイトにアクセスしているユーザーの数そのものを把握できる要素です。

Googleアナリティクスのセッション数とは?ユーザーとの違いも解説

本記事では、Googleアナリティクスにおけるセッション数の定義やユーザー数との違い、セッションが切り替わるタイミング、確認方法、終了時間の設定変更方法などを詳しく解説しています。

Googleアナリティクスのセッション数とは?ユーザーとの違いも解説

本記事では、Googleアナリティクスにおけるセッション数の定義やユーザー数との違い、セッションが切り替わるタイミング、確認方法、終了時間の設定変更方法などを詳しく解説しています。

ページビュー(PV)

■ページビュー(PV)

サイトのページを閲覧されること(ページにアクセスされること)です。

■ページビュー数

一定期間のページへのアクセス数の累計を意味します。

■ポイント

ページビュー数は、単純に該当サイトのページにおけるアクセス数をカウントします。一人が100ページを見た場合と、100人が特定の1ページを見た場合、ページビュー数はどちらも100です。

ユニークユーザー数よりもセッション数やページビュー数が大きければ、一人のユーザーによるページ回遊率や再訪問数が高いと判断できます。

ページビュー数(PV)とは?目安、セッション数との違いを解説

ページビュー(PV)は、Webページの閲覧回数を示す指標で、サイトの人気や関心度を測るのに重要です。本記事では、PVの定義やセッション数との違い、増やすための具体的な方法を解説しています。

ページビュー数(PV)とは?目安、セッション数との違いを解説

ページビュー(PV)は、Webページの閲覧回数を示す指標で、サイトの人気や関心度を測るのに重要です。本記事では、PVの定義やセッション数との違い、増やすための具体的な方法を解説しています。

ランディングページ(LP)

■ランディングページ(LP)

アクセス解析におけるランディングページ(LP)は、ユーザーがサイトを訪問して最初にアクセスしたページを意味します。

■ポイント

ランディングページは必ずしもサイトのトップページとは限りません。むしろ検索エンジンからの流入である場合、検索キーワードに関連する記事ページがランディングページになる可能性が高いです。

ユーザーが最初に見るページを把握できるため、ユーザーのアクセス経路やニーズなどを分析するうえで役立つ指標です。

LPとは?ホームページとの違いと目的、マーケティング手法を解説

ランディングページ(LP)の定義やホームページとの違い、目的、効果的なマーケティング手法について解説しています。LPの活用方法や作成時のポイントを知りたい方に役立つ情報を提供します。

LPとは?ホームページとの違いと目的、マーケティング手法を解説

ランディングページ(LP)の定義やホームページとの違い、目的、効果的なマーケティング手法について解説しています。LPの活用方法や作成時のポイントを知りたい方に役立つ情報を提供します。

直帰率と離脱率

■直帰率

ユーザーが1ページのみ(ランディングページのみ)を閲覧してサイトを離れた割合です。全セッションのうち、セッションが1ページで終わった割合を意味します。

■離脱率

対象ページがセッション最後のページとなった割合です。ユーザーがA→B→Cとページを閲覧していき、Cのページを見たあとで別ページに移動せずサイトから離脱した場合、Cページの離脱率の数値が高くなります。

直帰率とは?離脱率との違いと平均値の目安、改善方法を解説

Webサイト、ECサイト運営者でGoogleアナリティクスを利用する人なら直帰率や離脱率という言葉はご存知でしょう?直帰率、離脱率の違いや改善が必要な数値の目安、改善方法を解説します。

直帰率とは?離脱率との違いと平均値の目安、改善方法を解説

Webサイト、ECサイト運営者でGoogleアナリティクスを利用する人なら直帰率や離脱率という言葉はご存知でしょう?直帰率、離脱率の違いや改善が必要な数値の目安、改善方法を解説します。

アクセス解析でサイトを分析する方法

アクセス解析でサイトを分析する方法にはさまざまな選択肢があります。なかでも絶対に押さえたい基本的な3つの方法を紹介します。

- アクセス数を確認する

- コンバージョン(CV)に関係したページを確認する

- 被リンクされた数を確認する

アクセス数を確認する

アクセス解析を行う際は、必ずアクセス数の確認をしましょう。その際、アクセス数だけでなく、アクセス数の大小や数字の推移は、サイトの現状を把握するうえで欠かせない要素の一つといえます。

アクセス数を確認する際に押さえたいポイントは以下の3点です。単に数値を見ただけで満足するのではなく、データを上手く活用することが大切です。

- SS数・UU数・PV数それぞれを確認し、サイトの現状を分析する:セッション数が多ければ複数回アクセスしてくれるファンがついている、PV数が少なければアクセス後の回遊に至っていないなど、複数の項目を確認することでより詳細を分析できます。

- 一つの時点の数値だけでなく推移も確認する:サイトの成長や変化などを把握するために重要です。

- 施策の前と後で比較する:SEO施策を展開した場合、施策の前と後の数値を比較することで効果検証ができます。

コンバージョン(CV)に関係したページを確認する

コンバージョン(CV)に関係したページを確認することも大切です。

コンバージョンは売上に直結する要素です。サイトのアクセス数そのものが良好であってもコンバージョン率が低ければ、Webサイトが売上に直接貢献することがありません。Webサイトによる効果をより大きくするためには、コンバージョンの状況について確認する必要があります。

アクセス解析ツールではページごとにコンバージョンの状況を確認できます。コンバージョン率が低いページを優先的に改善するなど、効率的な作業を実現するうえで便利です。

なおコンバージョン状況を計測するためには、事前にアクセス解析ツールでの設定が必要です。具体的な方法はツールによって異なるため、ツール公式サイトの使い方ページやガイドページなどをご確認ください。

被リンクされた数を確認する

ツールによっては自サイトが獲得している被リンク数の確認も可能です。被リンクとは、外部サイトから自サイトのページに向けて設定されているリンクを意味します。

Googleは他者から信頼されているサイトを高く評価する傾向が強いです。外部サイトからの被リンクを獲得しているサイトは、「他者が紹介するに値するサイト」=「信頼されているサイト」と判断するため、被リンク数が多いサイトはGoogleからの評価も高くなります。したがって、SEO施策において被リンクの獲得は重要な要素です。

ただし被リンクは単純に数が多いほど高評価とは限りません。良質なサイトからの被リンクであることが重要です。低品質なサイトからのリンクやペイドリンクなど、サイトの評価を下げる・ペナルティの対象になる恐れのある被リンクも存在します。やみくもに被リンクを集めようとしないよう注意が必要です。

<無料>資料ダウンロード

【SEO外部対策】被リンク運用代行

他社が真似できない「ホワイトハットSEO」でサイトを強くする!

Googleアナリティクス(GA)でアクセス解析するコツ

Googleアナリティクス(GA)はGoogleが無料で提供しているアクセス解析ツールです。この章ではGoogleアナリティクスを使ったアクセス解析のコツについて紹介します。ポイントは以下の4つ。それぞれ詳しく解説します。

- ページビュー(PV)数が多いコンテンツを確認する

- CVまでの経路となったページを確認する

- 直帰率が高いページを確認して改善する

- 離脱率が高いページを確認して改善する

ページビュー(PV)数が多いコンテンツを確認する

Googleアナリティクスは確認できる項目が多いからこそ、どこを見るべきか悩んでしまう人も多いかもしれません。Googleアナリティクスで特に重要・優先的に実施したい作業として、ページビュー数が多いコンテンツの確認があげられます。

ページビュー数の多いコンテンツは、ユーザーが目にする可能性が高いといえます。すなわちページビュー数が少ないコンテンツよりも改善や修正による影響が大きく、優先度が高いコンテンツです。またサイトにアクセスするユーザーのニーズや、特に支持されている内容の把握にも役立ちます。

Googleアナリティクスで各ページのページビュー数を確認する方法は以下のとおりです。

- メニューの「行動」を選択

- 「サイトコンテンツ」を選択

- 「全てのページ」を選択

- ページビュー数が多いページから順に表示される

同じページでページ別の平均滞在時間や直帰率・離脱率なども確認できます。

GoogleアナリティクスのPV数とは?見方もあわせて解説

GoogleアナリティクスにおけるPV数(ページビュー数)の定義や、他の指標との違いを解説しています。また、PV数の確認方法や、Webサイト分析における活用方法についても詳しく説明しています。

GoogleアナリティクスのPV数とは?見方もあわせて解説

GoogleアナリティクスにおけるPV数(ページビュー数)の定義や、他の指標との違いを解説しています。また、PV数の確認方法や、Webサイト分析における活用方法についても詳しく説明しています。

CVまでの経路となったページを確認する

CVまでの経路となったページの確認も重要です。

サイトを訪問するユーザーは、直接CVページにアクセスするのではなく、別のページを経由してCVページに至るケースがほとんどです。すなわちサイト内の別コンテンツを閲覧し、そのうえでアクションを起こすことを決めたと考えられます。

CVまでの経路となったページは、いわば自サイトの武器コンテンツといえます。CVにつながりやすいコンテンツを中心にサイトを運営すれば、より効率的なCV獲得が期待できるのです。

CVまでの経路となったページは、以下の手順で確認できます。

- メニューの「行動」を選択

- 「サイトコンテンツ」を選択

- 「全てのページ」を選択

- 表示されたページ一覧からCVページを選択

- 「ナビゲーションサマリー」タブを選択

- 「前のページ遷移」がCVページに至るまえにアクセスしていたページ(CVまでの経路となったページ)

CV(コンバージョン)とは?意味やCVRを上げる方法を解説

コンバージョン(CV)は、Webサイト上での成果を指し、資料請求や会員登録などが該当します。この記事では、CVの意味やCVR(コンバージョン率)を向上させる方法を解説しています。

CV(コンバージョン)とは?意味やCVRを上げる方法を解説

コンバージョン(CV)は、Webサイト上での成果を指し、資料請求や会員登録などが該当します。この記事では、CVの意味やCVR(コンバージョン率)を向上させる方法を解説しています。

直帰率が高いページを確認して改善する

直帰率が高いページを確認し改善することも大切です。

直帰率が高い理由は大きく2つあげられます。一つはランディングページのみでニーズが満たされたためです。ほかのページに移動する必要がないため、そのまま離脱するケースといえます。ユーザーの役に立つコンテンツである証拠であるため、必ずしも悪いとはいえません。

しかしユーザーが悪印象を持ったために、ランディングページのみを見て離脱するケースも有り得ます。原因の例を紹介します。

- 検索キーワードと内容にズレがありニーズを満たせない

- 表示速度が遅い・読みにくいレイアウト

- 内部リンクが不適切で別ページへの遷移がし辛い

- 内容の質が悪くCVへの誘導につながらない

このような原因によって直帰率が高い場合、早急な改善が必要です。

直帰率が高いページは以下の手順で確認できます。

- メニューの「行動」を選択

- 「サイトコンテンツ」を選択

- 「ランディングページ」を選択

- 各ページの直帰率が「直帰率」の欄に表示される

まずは直帰率が高いページを確認し、原因を分析します。ユーザーのニーズを満たしている良いページであれば問題ありませんが、悪い原因が考えられる場合はなるべく早く改善しましょう。

離脱率が高いページを確認して改善する

直帰率だけでなく、離脱率が高いページを確認して改善することも大切です。

離脱率が極端に高いページがある場合、そのページがコンバージョン率に悪影響を与えている恐れが考えられます。また以下のようにCVに近いページでの離脱率が高い場合は、CVを妨げる原因が存在する恐れが大きいです。

- 資料請求や会員登録などのフォーム入力後、送信確認のページ

- ECサイトの買い物かごや購入直前のページ

- 商品やサービス紹介などCV獲得に特化したページ

アクセスしたユーザーは必ずどこかのページで離脱します。そのため全てのページの離脱率を細かく確認する必要はありません。極端に離脱率が高いページの有無や、CVに近いページの離脱率などの確認および改善が大切です。

離脱率は以下の手順で確認できます。

- メニューの「行動」を選択

- 「サイトコンテンツ」を選択

- 「全てのページ」を選択

- 各ページの直帰率が「離脱率」の欄に表示される

Googleアナリティクスで出来ることは?初心者向けに使い方も解説

本記事では、Googleアナリティクスの基本的な機能を初心者向けに解説しています。ユーザー属性の分析や流入経路の特定、サイト内での行動追跡など、具体的な活用方法を詳しく紹介しています。

Googleアナリティクスで出来ることは?初心者向けに使い方も解説

本記事では、Googleアナリティクスの基本的な機能を初心者向けに解説しています。ユーザー属性の分析や流入経路の特定、サイト内での行動追跡など、具体的な活用方法を詳しく紹介しています。

Googleサーチコンソールでアクセス解析するコツ

GoogleサーチコンソールもGoogleが提供するツールですが、「検索エンジンからのアクセス」について細かな部分まで分析できるのが特徴。Googleアナリティクス同様、アクセス解析に欠かすことができないツールの一つです。

Googleサーチコンソールでアクセス解析をするコツとして、以下の3つがあげられます。

- 検索からの流入が多いクエリ(キーワード)を確認する

- 各クエリ(キーワード)のクリック数やCTRを確認して改善する

- 各クエリ(キーワード)の掲載順位を確認して改善する

それぞれ詳しく解説します。

検索からの流入が多いクエリ(キーワード)を確認する

GoogleサーチコンソールにもGoogleアナリティクスと同様に、特に重要・優先的に実施したい作業が存在します。それが検索からの流入が多いクエリ(キーワード)を確認することです。

検索からの流入が多いクエリからは、以下の情報を把握できます。

- 対策キーワードによるアクセスを獲得できているか

- ユーザーがどのようなキーワードで検索しているか(どのようなニーズを抱えているか)

効果的なSEO施策を行うためには、検索エンジンからの流入状況の把握が欠かせません。

検索からの流入が多いクエリは、Googleサーチコンソール左側のメニュー「検索パフォーマンス」から確認が可能です。クリック数が多いクエリから順に表示されます。

検索クエリとは?キーワードとの違いと調べ方

検索クエリは、ユーザーが検索エンジンに入力する語句を指し、キーワードとの違いや調査方法を理解することが重要です。この記事では、検索クエリの定義、キーワードとの相違点、調査方法について解説しています。

検索クエリとは?キーワードとの違いと調べ方

検索クエリは、ユーザーが検索エンジンに入力する語句を指し、キーワードとの違いや調査方法を理解することが重要です。この記事では、検索クエリの定義、キーワードとの相違点、調査方法について解説しています。

各クエリ(キーワード)のクリック数やCTRを確認して改善する

前述した「検索パフォーマンス」のページでは、各クエリ(キーワード)のクリック数やCTRも表示されます。これらの数値を確認し、改善を行うことも大切です。

CTRクリック率とは、ユーザーの検索結果に表示された回数のうち、実際にクリックされた回数の割合を表します。クリック数 ÷ 表示回数で算出します。

検索パフォーマンスページではクリック数が多いページから順に表示されますが、クリック数が多いページが必ずしもCTRも高いとは限りません。CTRが低いクエリの場合、タイトルやディスクリプションに魅力がない・内容が上手く伝わっていないなどのケースが考えられます。

検索結果からの流入数を効率良く増やすためにはクリック数やCTRを確認し、数値が低いものがあれば改善する必要があります。

コンテンツマーケティングの効果測定とは?方法と指標、おすすめツールを紹介

コンテンツマーケティングの効果測定について、基礎的なポイントから目的や重要性、測定方法、役立つツールなどを紹介しています。ユーザーの興味を引き、集客や売上アップにつなげるためにも、適切な効果測定でコンテンツの質を向上させ続けていきましょう。

コンテンツマーケティングの効果測定とは?方法と指標、おすすめツールを紹介

コンテンツマーケティングの効果測定について、基礎的なポイントから目的や重要性、測定方法、役立つツールなどを紹介しています。ユーザーの興味を引き、集客や売上アップにつなげるためにも、適切な効果測定でコンテンツの質を向上させ続けていきましょう。

各クエリ(キーワード)の掲載順位を確認して改善する

「検索パフォーマンス」のページでは各クエリの掲載順位も確認できます。掲載順位とは対象キーワードで検索されたときに、自サイトのページが表示される順位の平均です。

ユーザーは検索結果で上位に表示されたページからアクセスする傾向があるため、掲載順位が高くなることで、検索エンジンからのアクセス数増加につながるのです。掲載順位の確認は、SEO施策の進め方を考えるうえで重要な作業です。

ただし掲載順位が低いクエリから優先して改善するべきとは限りません。検索ボリュームや自サイトのコンセプトなどの優先順位、ターゲット層の抱えるニーズなど、さまざまな要素から判断する必要があります。

Googleで上位表示させるには?SEOの仕組み、検索順位を上げる方法を解説

検索順位は、Googleのアルゴリズムにより決定され、コンテンツの質やユーザーの反応が影響します。この記事では、SEOの仕組みや検索順位を上げる具体的な方法を解説しています。

Googleで上位表示させるには?SEOの仕組み、検索順位を上げる方法を解説

検索順位は、Googleのアルゴリズムにより決定され、コンテンツの質やユーザーの反応が影響します。この記事では、SEOの仕組みや検索順位を上げる具体的な方法を解説しています。

Google以外でおすすめの無料アクセス解析ツールを比較

Google以外にもアクセス解析に便利なツールは多数存在します。この章ではGoogle以外でおすすめの無料アクセス解析ツールについて紹介します(※)。

今回紹介するツールは以下の7つです。

- Similar Web(シミラーウェブ)

- User Local(ユーザーローカル)

- Pt engine

- Juicer

- FC2アクセス解析

- 忍者アクセス解析

- アクセス解析研究所

※一部の機能や期間によって有料になる場合があります。

Similar Web(シミラーウェブ)

Similar Web(シミラーウェブ)はアメリカ・ニューヨーク州に本部を置くSimilarweb Ltd.が運営する、長年世界的に利用されているアクセス解析ツールです。

■おすすめポイント

| おすすめポイント |

|

| 向いている人 |

|

| 有料版の有無 | 有(日本からの契約の場合は要見積り) |

User Local(ユーザーローカル)

User Local(ユーザーローカル)は株式会社ユーザーローカルが運営する、モバイル端末からのアクセスに特化したアクセス解析ツールです。

■おすすめポイント

| おすすめポイント |

|

| 向いている人 |

|

| 有料版の有無 | 無 |

Pt engine

出典元:Pt engine公式サイト

Pt engineは株式会社Ptmindが運営するサイト運営プラットフォームです。ユーザー行動の可視化やサイト分析にはPtengine Insightが適しています。

■おすすめポイント

| おすすめポイント |

|

| 向いている人 |

|

| 有料版の有無 |

有

|

Juicer

出典元:Juicer公式サイト

Juicerはログリー株式会社が運営するユーザー分析ツールです。基本的なアクセス解析機能のほか、ユーザーの属性や特徴を分析する機能が豊富に実装されています。

■おすすめポイント

| おすすめポイント |

|

| 向いている人 |

|

| 有料版の有無 | 無 ※有料のオプション機能は有 |

FC2アクセス解析

出典元:FC2アクセス解析公式サイト

FC2アクセス解析はFC2, Inc.が運営する無料ツールです。アクセス解析のほか、リンク先解析やソーシャル解析などの機能も搭載されています。

■おすすめポイント

| おすすめポイント |

|

| 向いている人 |

|

| 有料版の有無 | 無 |

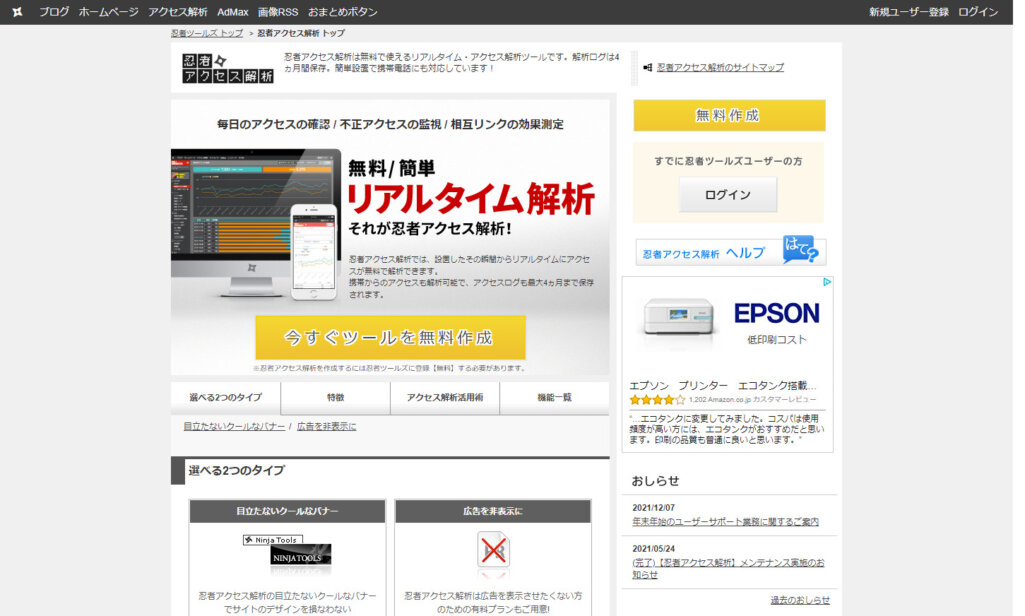

忍者アクセス解析

出典元:忍者アクセス解析公式サイト

忍者アクセス解析は忍者ツールズ株式会社が運営する、リアルタイム・アクセス解析ツールです。

■おすすめポイント

| おすすめポイント |

|

| 向いている人 |

|

| 有料版の有無 | 有 初期設定1,290円(税込) 12カ月分利用費3,790円(税込) |

アクセス解析研究所

出典元:アクセス解析研究所公式サイト

アクセス解析研究所はアクセス解析研究所(accaii.com)が運営するツールです。無料ながらも広告なしで利用できる点が特徴としてあげられます。

■おすすめポイント

| おすすめポイント |

|

| 向いている人 |

|

| 有料版の有無 | 無 |

ポイントを押さえて効率的にアクセス解析を実施!

アクセス解析は、サイトの現状を知るために欠かせない作業です。「サイトにアクセスしたユーザーの特徴の把握」「サイトの課題や問題点の発見」など、さまざまなメリットがあります。

しかし、アクセス解析を正しく行うためには、アクセス解析に関する知識や理解が欠かせません。専門用語やアクセス解析の方法など、今回紹介したポイントを押さえ、自社の目的や理想に合ったツールを活用しながら、効率よくアクセス解析をしていきましょう。

少し敷居が高く感じるアクセス解析ですが、ここでのポイントを押さえてさっそく取り組んでいてください。

<無料>資料ダウンロード

Webサイト改善分析ツール コンパスくん(月額9,800円)

Webサイトの現状把握と競合との差を可視化!