BtoBマーケティングに従事されている方にとって、「リードナーチャリング」という言葉は非常に有名です。しかし、実際にリードナーチャリングを実施している方でなければ、その言葉だけが先行して体系的に学ぶ機会は少ないかもしれません。そこで本記事では、あらためてリードナーチャリングの意味と価値、具体的な手法や事例について詳しく解説します。

<無料>資料ダウンロード

【無料テンプレート】 カスタマージャーニーマップ

現場で今すぐ使える!ユーザー行動を可視化するカスタマージャーニーマップ

目次

リードナーチャリングとは

リードナーチャリンクとは、獲得した見込み客の購入意欲を高め、将来的な受注につなげていくマーケティング手法です。なんだか小難しい感じもしますが、端的にいえば「見込み客の育成」という意味です。継続的にアプローチを行い、短期的な目線ではなく長期的に考え施策を行っていく必要があります。

大切なのは、自社と接点を持ってくれた見込み客に対して、どのようなメッセージをいつ(タイミング)、どこで(媒体)、どうやって(手法)伝え、それを「定量的に」把握して効果検証と改善活動を繰り返す、ということです。なるべく直感や感性のみに頼らずに、客観的にも判断ができる仕組みを採用することが推奨されています。

購買意欲の強さで細分化したリードの種類

リードナーチャリングは、「リード」と「ナーチャリング」の2つの言葉で構成されていますが、リードとは「見込み客」と訳されることが多いです。リード自体はとても広い意味があり、顧客以外を全てリードと定義することもできます。

マーケティングでリードを考える際は、細分化をしてそれぞれのリードの種類を判別するのが一般的です。リードの分け方として代表的な以下2つの分類があります。

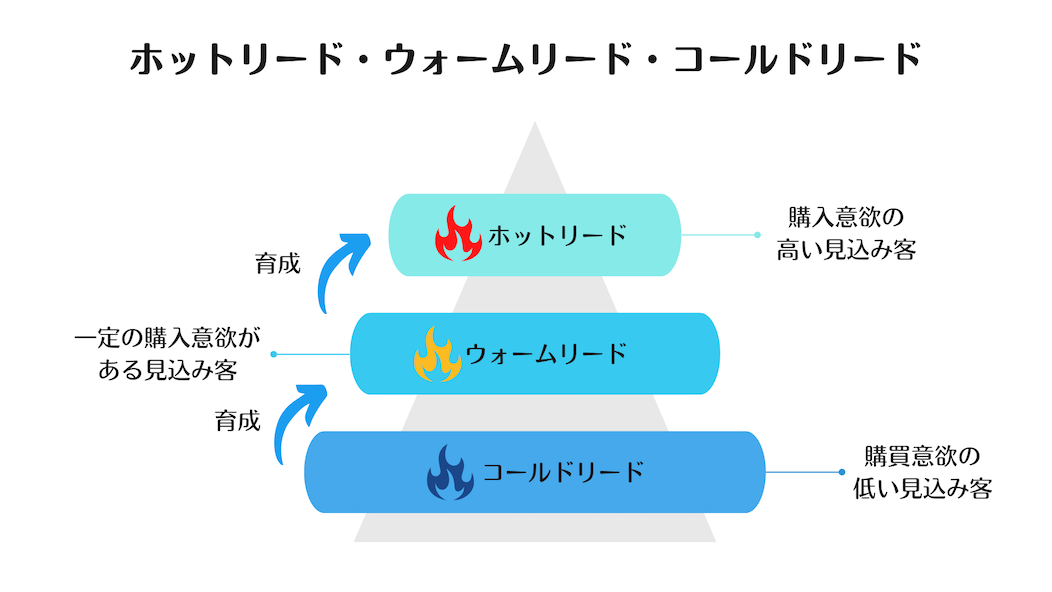

ホットリード/ウォームリード/コールドリード

1つは、「ホットリード」「ウォームリード」「コールドリード」という考え方です。「ホットリードは」購入意欲の高い見込み客のことを指し、反対に「コールドリード」は購買意欲の低い見込み客のことをいいます。その中間が「ウォームリード」で、一定の購入意欲がある見込み客のことです。

コールドリードをどうホットリードにするのかがマーケティングにおいては非常に重要です。リードナーチャリングをするうえでは、見込み客がどのような反応をするかを定量的に調査・分析し、ホットリードなのかコールドリードなのかを判別したうえで、適切な施策につなげていくことが求められます。

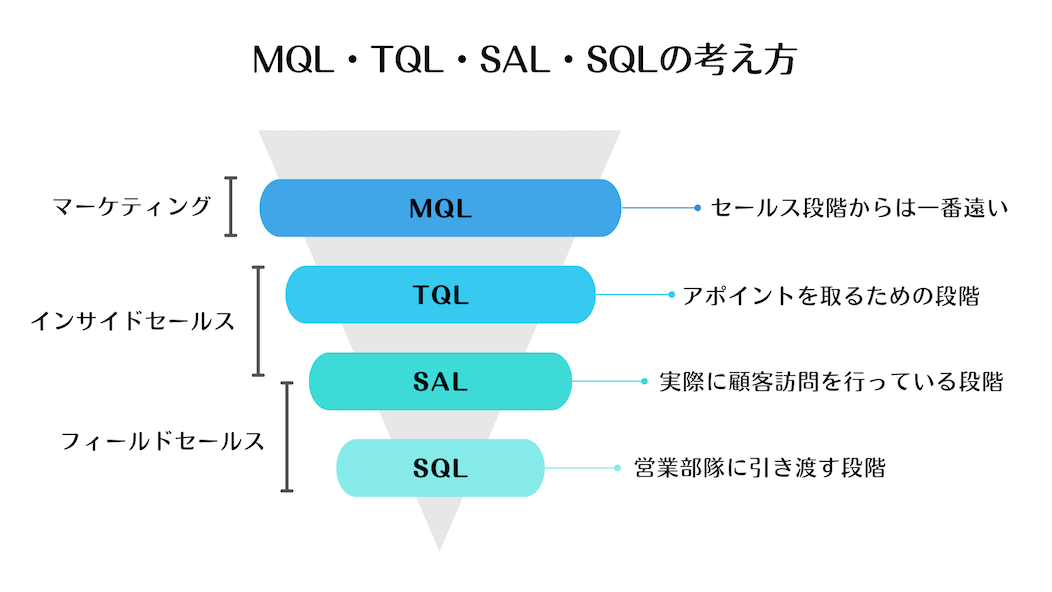

MQL/TQL/SAL/SQL

また、リードの分類分けとして「MQL/TQL/SAL/SQL」という考え方も存在します。これらの分類は、それぞれどの担当者が担当するかで区別を行います。

MQL

MQLは(Marketing Qualified Leads)の略で、マーケティング部門がフォローを担当します。セールス段階からは一番遠い状態で、このフォローが成功すると最終的には成約につながります。

TQL

次にTQLは(Teleprospecting Qualified Leads)の略で、電話で成約を目指す場合や、訪問でのアポイントを取るための段階と考えることができます。

SAL

3つ目は、SALで(Sales Accepted Leads)の略です。実際に顧客訪問を行っているので、比較的購買意欲の高いリードの状態になります。

SQL

最後が、SQLで(Sales Qualified Leads)の略となっています。営業部隊に引き渡すほど購買意欲の高い段階のリードがSQLです。前述した「ホットリード」と同じような状態になります。

リードマーケティングの流れ

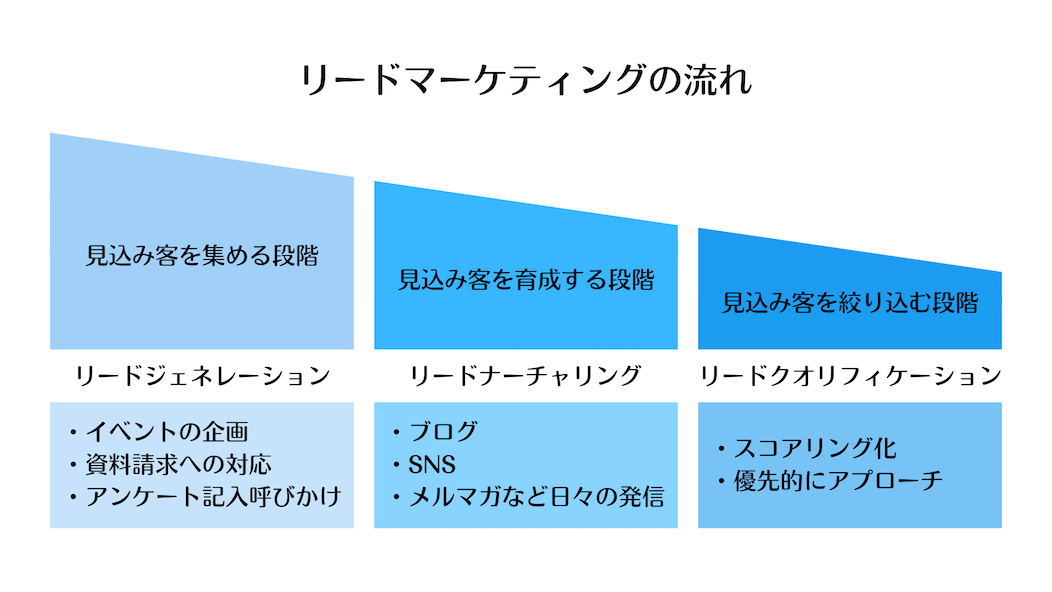

リード管理においては、リードナーチャリングだけではなく、最終的に成約してもらうまでに、「リードジェネレーション」「リードナーチャリング」「リードクオリフィケーション」の3つの段階に分けて施策を行うことが多いです。

1. リードジェネレーション

「リードジェネレーション」は見込み客を集める段階のことで、イベントの企画や、資料請求への対応、アンケートの記入呼びかけなど基本的な集客の段階をいいます。

リードジェネレーションとは?リードナーチャリングとの違い、手法を解説

リードジェネレーションは、自社の商品やサービスに興味を持つ見込み顧客を獲得する活動です。本記事では、リードナーチャリングとの違いや具体的な手法を詳しく解説しています。

リードジェネレーションとは?リードナーチャリングとの違い、手法を解説

リードジェネレーションは、自社の商品やサービスに興味を持つ見込み顧客を獲得する活動です。本記事では、リードナーチャリングとの違いや具体的な手法を詳しく解説しています。

2. リードナーチャリング

次に「リードナーチャリング」ですが、見込み客を育成する段階になります。ブログやSNS、メルマガなど日々の発信を通してお客様への結びつきを強め、購買意欲の高い見込み客へと変身させるステップです。

インサイドセールスにおけるリードナーチャリングの手法を解説

本記事では、インサイドセールスにおけるリードナーチャリングの重要性やそのメリットを解説しています。また、効果的な手法や実践のポイントを具体例を交えながら紹介し、成功に導くためのヒントを提供しています。

インサイドセールスにおけるリードナーチャリングの手法を解説

本記事では、インサイドセールスにおけるリードナーチャリングの重要性やそのメリットを解説しています。また、効果的な手法や実践のポイントを具体例を交えながら紹介し、成功に導くためのヒントを提供しています。

3. リードクオリフィケーション

最後に、「リードクオリフィケーション」ですが、見込み客の絞り込みの段階になります。リードに対してスコアリング化を行い、より購買意欲の高いリードに対して優先的にアプローチを行います。以上の段階を戦略的に行うことで成果につなげていくのです。

リードナーチャリングが必要になるビジネス上のよくある問題

リードナーチャリングが注目される背景として、「ビジネス(特にBtoB)においてよく起きる問題が顕在化した」というのが挙げられます。実際のビジネスの現場では、下記のような事象が発生し、営業活動の成果を台無しにしてしまう可能性があります。

よくある問題1.検討期間が長くなりやすく、追客を忘れ案件が自然消滅する

見込み客との関係構築が長期化すると、他のクライアントとの対応などに追われ、見込み客への連絡を忘れてしまい、その後も放置してしまう、といった人的ミスが高確率で起こりえます。こうした状況になると、先方も商品に関する興味が薄れ、ホットリードであったとしても、コールドリードとなり、成約からは遠くなることは想像に難くありません。

よくある問題2. 継続的なコミュニケーションに発展するかしないかは営業パーソンの実力に依る

継続的に顧客と接点を持つことが重要なのは頭ではわかっていても、それを適切なタイミングで、適切なコミュニケーションを取れるかどうか、というのは営業パーソンの実力に依ってきます。

継続的なコミュニケーションを取るには営業の努力が全て、といった状況に陥ると、営業成績の高い人材の退職といった不測の事態がリスクとなってきます。そのため、営業個人に依存した体制になってしまうという問題を避ける手段としてリードナーチャリングとその仕組み化が重要視されています。

よくある問題3. 基本的に相見積もりが行われ、競合が発生する

多くの商品やサービスがコモディティ化している現代においては、どのような魅力的な製品であっても、競合他社が発生します。それが、BtoBのような一般的に高価格な商材であればあるほど、その競争は熾烈です。そのため、商材の内容や価格だけでなく、営業活動といった付加価値が、競合との重要な差別化要因になりえます。

そうした中で、より高い成果を出していくには、個人の力量だけに頼らずに、組織的に統制の取れたコミュニケーションを実行していくことが必要であり、それ自体がリードナーチャリングの考え方とリンクしているのです。

なぜリードナーチャリングが注目されるのか

次に、リードナーチャリングが注目される背景について解説します。

インターネットによる顧客行動の変化したから

インターネットが普及したことで、受け身だった顧客が自ら情報収集するようになりました。これが大きな変化です。そのため、こちらからアプローチする前に、すでに顧客が比較検討を終えていることも少なくありません。重要なのは、なるべく早期に自社商品を知ってもらうことです。

購入までのプロセスが長期化しているから

顧客は自ら情報収集するようになったことから、商品を「検索」し、競合を含めて「比較」して、どこにするのか「検討」するようになりました。一方で、自ら情報収集を行うことで顧客になるまで時間がかかるようになったのです。さらに、決裁権者が複数いることも長期化に拍車をかけました。

休眠顧客が増加しているから

休眠顧客とは、過去につながりがあったものの放置してしまっている顧客のことを指します。「担当者が転職した」「社内体制が変更になった」など、さまざまな理由で休眠顧客が増えている可能性がありますが、一度コンタクトしていることから商品に対する理解はあります。

うまくアプローチすれば、ホットリードになる可能性が高いといえるため、継続的に接点を持つようにしましょう。

リードナーチャリングのメリット

リードナーチャリングには、メリットがあればもちろんデメリットも存在します。リードナーリャリングは、それぞれを把握したうえで実施する必要があります。まず、リードナーチャリングのメリットには大きく分けて3つあります。

見込み客(リード)の放置が防げる

これまでの属人的な営業活動主体の現場では、見込み客となった方への追客を営業担当者が忘れたり、連絡が漏れたりすることで結果的に機会損失を招いてしまうケースが散見されました。そこで、リードナーチャリングの視点から見込み客の追客を仕組み化することで、そうした機会損失を防ぐことができるのは大きなメリットといえます。

見込みの薄い人の興味を高められる(ホットリード化)

リードナーチャリングは、ただ連絡することが目的ではなく、コールドリードをホットリードにすることが主目的となります。既存顧客や見込みの高いお客様への対応や、新規顧客開拓に営業担当者のリソースの多くが割かれ、見込み客へのアプローチが疎かになるのを防ぎ、効率的な営業リソースの最適化が図れます。

確度の高い見込み客に営業リソースを集中できる(営業工数が削減する)

より優秀な営業担当者ほど、多くの顧客や見込み客を抱え、リソースがひっ迫しがちになります。その結果、見込みの薄い顧客に多大なリソースを割いてしまい、確度の高い見込み客の商機を逃してしまう、といったことは非常にありがちな営業部門の課題といえます。

リードナーチャリングの考え方に則り、仕組みが構築できれば、より効率的に営業リソースを配置することができ、生産性の改善が期待できます。

リードナーチャリングのデメリット

リードナーチャリングのデメリットとして大きく3点が挙げられます。

仕組み・システムの構築が必要

営業担当とマーケティング担当が連携するためのマニュアルの整備や、システムを導入するためにシステムの理解のためのコンテンツの作成など、リードチャリング導入のための工数は少なくありません。短期的な成果も大切ですが、中長期的な視点を持ち粘り強く対応する覚悟が必要です。

(一時的に)営業パーソンの負担が増える(営業部署との綿密な連携が必須)

リードナーチャリングを実施するうえで、もしかすると一番の障害となりえるのが、社内の現場担当者や営業部門からの反発です。

ただでさえ、クライアントワークという臨機応変な対応が求められ、リソースがひっ迫しやすい部門のため、短期的な成果につながりにくい改善活動については難色を示されたり、場合によっては非協力的な立場を取られたりするケースはよくあります。

現場の意見を聞かずに、トップダウンで無理やりシステム導入を進めてもうまくいきにくいのはもちろん、現場の意見を聞きすぎても最終的なゴールが達成できない中途半端な結果に終わる危険性があるため、ボトムアップとトップダウンのバランスを取りつつ進める調整力が重要になります。

継続的なコンテンツの作成が必要

リードナーチャリングは、システムを導入して終わり、仕組み化して終わり、といった類の活動ではありません。例えば、自社メディアを用いてリードナーチャリングを行っていたりする場合には、新しいコンテンツの制作はもちろん、過去に制作したコンテンツの見直しなどを「運用」し「検証」の後、「改善」するといった継続的な施策が求められます。

リードナーチャリングのやり方

実際にリードナーチャリングを導入するためには、どのようなやり方があるのでしょうか?ここでは、2つの重要施策について解説します。特に、BtoBに関しては購入までの期間が長いため、接点を作り続けることが非常に重要です。

1.見込み客との接点を作り続ける

前述のとおり、リードナーチャリングの考え方が沁みついていない営業組織では、「見込み客の放置」といった機会損失が起こりやすいです。反対に、リードナーチャリングにおける重要施策としては、そうした機会損失を防ぎ、継続的に見込み客との接点を作り続けることそれ自体が重要施策といえます。

また、心理学的にも接触頻度や回数が多いほうが、そうでない場合と比較して好意度形成につながりやすい、といった単純接触効果のメリットも期待できます。

2.案件を創出する

案件を創出することについては、実際に接点を持ち続けた顧客に対して、自社の目標達成のためにアクションにつなげる段階です。リードナーチャリングは接点を創出して、リレーションシップを築いて終わりではなく、その後の獲得までつなげなくては本末転倒になります。

いわずもがな、コールドリードをホットリードにするための施策や、ホットリードに対してのクロージング活動までを包括して最終的なゴールを見据えてシナリオを設計する必要があります。

リードナーチャリングの6つの手法

ここからは、リードナーチャリングの6つの手法について解説します。リードナーチャリングの手法としては、メール、SNS、オウンドメディア(コンテンツマーケティング)、電話、セミナー、そしてDM(郵送物)の6つが代表的です。

メール

メールマガジンは一斉に送信できるため、非常に効率が良いのが特徴で、その手軽さからリードナーチャリングを行っている企業のほぼ全てで採用しているといっても過言ではない手法です。メールの開封率や返信数などを見ることで、メールの効果を数値で測定することが可能です。

コンテンツマーケティングのメルマガ活用!メルマガのコツを解説

コンテンツマーケティングにおけるメルマガ活用の重要性と、その効果を最大限に引き出すためのコツを解説しています。顧客に適切な情報を届け、エンゲージメントを高める方法を学べます。

コンテンツマーケティングのメルマガ活用!メルマガのコツを解説

コンテンツマーケティングにおけるメルマガ活用の重要性と、その効果を最大限に引き出すためのコツを解説しています。顧客に適切な情報を届け、エンゲージメントを高める方法を学べます。

<無料>資料ダウンロード

【プロにお任せ】メルマガ配信・作成代行

集客力アップ!メルマガ配信で効果を最大化

SNS

Twitter、Facebook、Instagramなど、さまざまなSNSを活用してナーチャリングを行う手法も一般的となりつつあります。その理由として、費用がほとんどかからないこと、双方向性の性質を有しておりリレーションを築きやすいこと、即時性の高いコミュニケーションが可能なことなど、SNSを活用すべき理由については枚挙にいとまがありません。

全てのタッチポイントに対して全方位的に行えれば理想ですが、基本的には自社のターゲットにあわせて、リソースを集中するほうが生産性は最大化しやすいでしょう。例えば、「自社のターゲットは普段どのようなSNSをどのような目的で用いることが多いか」などを調査することで、適切なアロケーションを行うことが求められます。

コンテンツマーケティングでSNSは結果につながる?媒体別の活用事例と注意点

コンテンツマーケティングにおけるSNS活用の効果や、各媒体の特徴、成功事例、注意点を解説しています。適切なSNS戦略を立て、効果的なマーケティング活動を行うための参考になります。

コンテンツマーケティングでSNSは結果につながる?媒体別の活用事例と注意点

コンテンツマーケティングにおけるSNS活用の効果や、各媒体の特徴、成功事例、注意点を解説しています。適切なSNS戦略を立て、効果的なマーケティング活動を行うための参考になります。

オウンドメディア(コンテンツマーケティング)

コンテンツマーケティングという手法もよく使われているリードナーチャリング手法です。そのメリットはなんといっても自社の情報や世界観を正確に表現できる自由度の高さ、そしてSEO対策による無料の集客が期待できる点が挙げられます。

SEOの性質上、早期に成果につなげるのは難しいですが、裏を返せば早く始めたり長く続けたりすることそれ自体が強みに転じやすい施策といえるでしょう。

売上を生むコンテンツマーケティング手法と成功ポイントを解説

コンテンツマーケティングは、顧客の関心を引き付け、購買行動を促進する効果的な手法です。この記事では、コンテンツを活用して売上につなげる具体的な方法や成功するためのポイントについて詳しく解説しています。

売上を生むコンテンツマーケティング手法と成功ポイントを解説

コンテンツマーケティングは、顧客の関心を引き付け、購買行動を促進する効果的な手法です。この記事では、コンテンツを活用して売上につなげる具体的な方法や成功するためのポイントについて詳しく解説しています。

<無料>資料ダウンロード

”[無料動画

電話

デジタルメディアが発達した現代においても、電話を用いた「音声」でのコミュニケーションは、文字とは違った強みがあり、廃れる兆しは見えません。文字だけでは不可能なノンバーバル(非言語)な領域も含めた双方向のコミュニケーションを通して、より確度の高い見込み客に対しての転換率を高めることが期待されます。

セミナー/ウェビナー

セミナーという手法は、掲げるテーマによって集客層を限定できたり、自社やブランドに対して権威性を付与できたりとその労力に見合った成果を挙げられる手法として支持されてきました。さらに2020年移行、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、ウェビナーという手法があっという間にメインストリームに躍り出ました。

これまでのセミナー形式の手法においては、場所や時間の確保、集客の難易度といった制約及びコストが最もネックでしたが、ウェビナー形式であればこうしたデメリットが軽減できるため、多くの企業で採用されている手法です。

ウェビナーの料金は?おすすめツール16選を比較

コロナ禍のリモート生活で一躍注目されているウェビナー。自社サービス・商品の展示会や人材採用の説明会、社員研修などに利用でき、直接リードを獲得できるメリットもあります。そこでウェビナーのメリットとデメリット、おすすめのツールをご紹介します。

ウェビナーの料金は?おすすめツール16選を比較

コロナ禍のリモート生活で一躍注目されているウェビナー。自社サービス・商品の展示会や人材採用の説明会、社員研修などに利用でき、直接リードを獲得できるメリットもあります。そこでウェビナーのメリットとデメリット、おすすめのツールをご紹介します。

DM(郵送物)

DM(郵送物)に関しては、これまで挙げてきた手法と比べると、コンテンツや郵送物の制作・発送に係る手間や費用の面から利用機会は限られるかもしれません。

しかし、目的やターゲット・そして利用方法によっては大きな効果が期待できるため、競合他社が当たり前にやっている施策だけでなく、実際に手に取れるという唯一無二の特徴を持ったDMという手段を用いることで、競合との差別化が図れるかもしれません。

それぞれの手法に良い面・悪い面がありますので、リードナーチャリングで仕組み化するときは、特性を理解したうえで手法を活用する必要があります。

また最近では、チャットボットを活用した手法も活用されています。ご興味ある方は下記リンクよりご確認ください。

参考: AI搭載のチャットボット『sAI Chat』とFAQシステム『sAI Search』

リードナーチャリングの事例

東京に本社を置く株式会社シンフィールドは、マンガでマーケティングを行う企業です。同社は以前、展示会などで獲得した名刺をうまく活用できていませんでした。現在は、メールでリードナーチャリングを行っており、顧客に2種類のメールを送付しています。

- お役立ち系メール:顧客の興味を引き寄せる(定期配信)

- 引き上げ目的メール:意欲の高い顧客を抽出する(不定期配信)

これらのナーチャリングによって、確度の高い顧客を営業に引き渡すようにしています。引き上げ目的メールに記載されているURLをクリックした顧客は、すでにお役立ちメールでナーチャリングできているうえに、展示会などで一度はコンタクトがあるため、アポイントの獲得率が高くなり、そこからの成約率も増えたのです。

参照:List Finder「3社の成功事例で見る!リードナーチャリングの手法を紹介」

リードナーチャリングのまとめ

昨今、リードナーチャリングは一般的なマーケティング手法となりつつあります。しかし、中長期的に試行錯誤を重ねながら継続していく熱量が求められるため、難易度も高いです。それゆえに成功すれば他社との大きな差別化につながる可能性を秘めた施策になります。

システムやコンテンツの作成など大変なことも多いですが、自社だけで行うのでなく、ツールや制作会社などの優良なパートナーと連携して、時に頼りながら進めることが成功の近道ではないでしょうか。

ニュートラルワークスでも、自社で行ったリードナーチャリング施策が高い成果を上げたことから、お客様にもそのノウハウを生かした手法のご提案を得意としています。リードナーチャリングをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

<無料>資料ダウンロード

【無料テンプレート】 カスタマージャーニーマップ

現場で今すぐ使える!ユーザー行動を可視化するカスタマージャーニーマップ

リードナーチャリングのよくあるご質問

- リードナーチャリングとは?

-

リードナーチャリンクとは、獲得した見込み客の購入意欲を高め、将来的な受注につなげていくマーケティング手法です。

- リードマーケティングの流れは?

-

リード管理においては、リードナーチャリングだけではなく、最終的に成約してもらうまでに、「リードジェネレーション」「リードナーチャリング」「リードクオリフィケーション」の3つの段階に分けて施策を行うことが多いです。

- リードナーチャリングのメリットは?

-

リードナーチャリングのメリットには大きく分けて

・見込み客(リード)の放置が防げる

・見込みの薄い人の興味を高められる(ホットリード化)

・確度の高い見込み客に営業リソースを集中できる(営業工数が削減する)

の3つがあります。