この記事のポイント

この記事でおさえておきたいポイントは以下です。

-

アンカーテキストとは

-

アンカーテキストとは、Webページ間のリンクに付けられるテキストのことです。アンカーテキストの設置には「ユーザビリティの向上」「クローラビリティの向上」という2つのメリットがあり、SEO対策を行ううえでは、どちらも重要な要素です。

-

SEOにおけるアンカーテキストの作り方

-

アンカーテキストには、リンク先の内容を表すキーワードを適切に含めましょう。SEOで狙いたいキーワードを盛り込むことで、クローラーにキーワードとコンテンツの関連性を理解してもらいやすくなります。画像のリンクにもalt属性を記載しておきましょう。

-

アンカーテキスト設置の注意点

-

クローラーに認識させるためだけに設置するような隠しリンクは貼らないようにしましょう。低品質なサイトへリンクを設置する場合「nofollow」属性を使用することで、クローラーにリンク先をたどらないよう指示できます。Google Analyticsやヒートマップツールを利用して定期的に改善を行いましょう。

アンカーテキストは、Webサイトで頻繁に用いられる手法です。SEO対策にも影響を与えるため、適切な書き方で記載する必要があります。

そこでこの記事では、効果的なアンカーテキストの設置方法と具体例を詳しく解説します。注意点やアンカーテキストの改善方法についても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。

SEOで順位が上がらない担当者様へ

実力のあるSEOコンサルタントが本物のSEO対策を実行します。

SEO会社に依頼しているが、一向に検索順位が上がらない・・・。

SEO対策をSEO会社に依頼していてこのようなお悩みはありませんか?SEO対策はSEOコンサルタントの力量によって効果が大きく変わるマーケティング手法です。弊社では価値の高いSEOコンサルティングをご提供するため、厳選した業界トップクラスの大手SEO会社出身で大規模サイト運用経験のあるトップコンサルタントが在籍しております。

目次

アンカーテキストとは

アンカーテキストとは、Webページ間のリンクに付けられるテキストのことです。リンク先の内容を説明するものであり、検索エンジンにとってリンク先のページのテーマや内容を理解する手がかりとなります。

アンカーテキストのメリット

アンカーテキストの設置には「ユーザビリティの向上」「クローラビリティの向上」という2つのメリットがあり、SEO対策を行ううえでは、どちらも重要な要素です。

1. ユーザーがサイトを巡回しやすくなる

ユーザーは、Webサイトで情報を集める際「できる限り一つのページで済ませたい」と考えます。しかし、ページを読んでいるうちに新たな疑問が生じてしまうこともあるでしょう。

そのようなとき、次に知りたいと思う情報へのアンカーテキスト(=リンク先の内容が明らかなアンカーテキスト)があれば、ユーザーは積極的にそのページに移動します。

内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。

内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。

2. クローラーに認識してもらいやすくなる

検索エンジンは「クローラー」と呼ばれるプログラムでサイトを巡回し、検索データベースを構築しています。アンカーテキストを適切に使用すると、クローラーがサイトを効率良く巡回し、コンテンツ間の関連性を理解するのに役立ちます。

したがって、アンカーテキストはユーザーだけでなく、Webサイトのクローラビリティの向上につながり、最終的に検索ランキングの向上に貢献します。

SEOにおけるアンカーテキストの作り方

アンカーテキストを活用する際は、以下のポイントを押さえることでSEO効果を高められます。

- リンク先の内容を表すキーワードを含める

- 画像のリンクにはalt属性を記載する

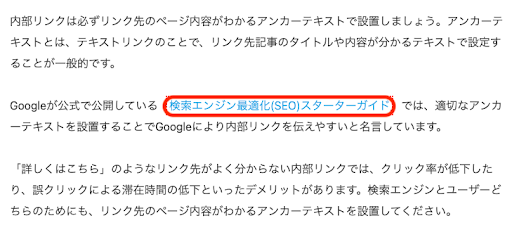

リンク先の内容を表すキーワードを含める

アンカーテキストには、リンク先の内容を表すキーワードを適切に含めましょう。SEOで狙いたいキーワードを盛り込むことで、クローラーにキーワードとコンテンツの関連性を理解してもらいやすくなります。

例えば、洗顔フォームを紹介しているサイトであれば「洗顔の手順を見る」「洗顔フォームの成分を見る」という形で関連するリンクを挿入すると効果的です。

画像のリンクにはalt属性を記載する

画像のリンクにalt属性を記載すると、画像が読み込めない場合に「代替テキスト」としてブラウザに表示させることが可能です。

alt属性は「<a href=”URL”><img src=”画像のファイル名” alt=”alt属性”></a>」のように記載します。

例えば、プリンの画像にalt属性を記載する場合は、以下のようになります。

<a href=”https://cook-blog.jp/pudding”><img src=”pudding.jp” alt=”スプーンが添えてあるプリン”></a>

アンカーテキストの例

アンカーテキストは、リンク先の内容と関係のないテキストや一般的過ぎる表現(例:ここをクリック、詳細)を避け、リンク先の内容を表すキーワードを適切に含める必要があります。

当メディア「QUERYY(クエリー)」を運営する株式会社ニュートラルワークスでは、無料のSEOセミナーを開催しております。

SEOのプロが、SEO対策の基礎/外部対策/内部対策/テクニカル/コンテンツなど、最新情報を分かりやすく解説しておりますので、ぜひご視聴ください。

避けるべきアンカーテキストの例

「こちらをクリック」では、リンク先の内容が示されておらず、ユーザーは「こちら」が何を指しているのか、またどのような情報が得られるのかが予測できません。したがって、クリックする動機が低下します。

アンカーテキスト設置における注意点

ペナルティを回避するためには、アンカーテキストの使用において自然性と多様性を保つことが重要です。

過剰なキーワードの繰り返しや、リンク先の内容と関係のないアンカーテキストの使用は避け、常にリンク先のページが提供する価値と関連性を考慮するようにしましょう。

隠しリンクを張らない

隠しリンクとは、クローラーに認識させるためだけに設置するリンクのことです。ユーザーからは見えないものの、過去にはこうした性質を利用して、大量の被リンクを獲得しようとするサイトが存在しました。

Googleのポリシーに違反する隠しテキストや隠しリンクの例として「白の背景で文字の色を白にする」「目立たない1文字(段落の中頃にあるハイフンなど)のみをリンクにすることで隠す」などがあります。ペナルティ違反とならないよう、事前に必ず確認しておきましょう。

場合によってはnofollow属性を使う

例えば、低品質なサイトへリンクを設置する場合「nofollow」属性を使用することで、クローラーにリンク先をたどらないよう指示できます。

nofollow属性によってクローラーの作業を止め、サイト内にリンクがなかったと認識させることができるため、外部サイトによって使い分けすると良いでしょう。

noindexとnofollowとは?違いや正しい書き方、確認方法

SEO対策で使用されるnoindexとnofollowの役割や違いについて解説しています。正しい記述方法や、設定を確認するための手順を紹介し、適切に活用することでSEO効果を最大化する方法を学べます。

noindexとnofollowとは?違いや正しい書き方、確認方法

SEO対策で使用されるnoindexとnofollowの役割や違いについて解説しています。正しい記述方法や、設定を確認するための手順を紹介し、適切に活用することでSEO効果を最大化する方法を学べます。

改善すべきアンカーテキストの見つけ方

改善すべきアンカーテキストを見つける際は、2つの方法が効果的です。

- Google Analyticsを利用する

- ヒートマップツールを利用する

Google Analyticsを利用する

Google Analyticsでリンク先ページの直帰率を確認します。もし、直帰率が高ければ、アンカーテキストを踏んで流入しているユーザーの直帰率も見てみましょう。

ユーザーの直帰率が高ければ「アンカーテキストとリンク先の整合性が低い」あるいは「サーバーエラーで閲覧できない」といった原因が考えられます。

サーバーエラーでなかった場合、アンカーテキストとリンク先の文言を一致させるように改善すれば、ユーザー行動が良くなるかもしれません。

ヒートマップツールを利用する

ヒートマップツールとは、ユーザーのサイト内の動きを可視化するツールのことです。ユーザーのアクションが多いほど赤色やオレンジといった暖色で表示され、動きがないと青や水色などの寒色で表示されます。

もし、アンカーテキストが寒色で表示されている場合は、ユーザーからクリックされていないと考えられます。その場合はよりクリックしたくなる文言に変更するか、アンカーテキスト周辺のテキストを変更するなどの改善が必要です。内容によっては、アンカーテキストが不要なのかもしれません。

く影響を与えるものなので、闇雲に使ってはいけません。使用を検討する際は、ヘルプページの説明をよく読み、熟考してから使用するようにしましょう。

<無料>資料ダウンロード

【基礎編】サイト運営者様必見!SEO対策入門ガイド

〜SEO対策のポイントやメリット・デメリットを分かりやすく解説!〜

外部サイトから張られたアンカーテキストについて

外部サイトから張られたアンカーテキストは、基本的にはそのままで問題ありません。その理由は、外部リンクは外部サイトが管理するものであり、張られた側は関わることができないからです。

ただし、以下2つのスパムリンクには注意が必要です。

- 競合サイトの評価を下げるために設定されたリンク

- 悪質なサイトへ誘導するために設定されたリンク

これらの悪質なリンクを発見した場合は、Googleサーチコンソールの否認ツールから「無効化リクエスト」を送信してください。ただし、被リンクの否認は検索順位に悪影響を及ぼす可能性もあるため、使用する際は慎重に検討することをおすすめします。

アンカーテキストとは?のまとめ

まとめ

・アンカーテキストとはWebページ間のリンクに付けられるテキストのこと

・アンカーテキストの設置には「ユーザビリティの向上」「クローラビリティの向上」という2つのメリットがある

・アンカーテキストはリンク先の内容を表すキーワードを含める

・リンク先の内容と関係のないテキストや一般的過ぎる表現は避ける

・場合によってはnofollow属性を使う

Webページ間のリンクに付けられ、リンク先の内容を説明するアンカーテキストは、ユーザビリティとクローラビリティに関係し、SEO対策においても重要な役割を果たします。

アンカーテキストは特に、内部リンクにおいて影響を与えるため、キーワードを含めた簡潔で分かりやすい文章を書くようにしていきましょう。