この記事のポイント

この記事でおさえておきたいポイントは以下です。

-

関連記事リンクとは

-

関連記事リンクとは、作成した記事の中に他の記事にアクセスできるリンクを設置する手段です。関連記事があればユーザーに他のページへ興味を持ってもらえると同時に、滞在時間を延ばすことも可能で、平均PVと滞在時間の改善ができます。

-

WordPressで関連記事を表示させる方法

-

WordPressからは「WordPressRelatedPosts」のプラグインを使って関連記事の表紙ができます。プラグインを使用しない場合は管理画面からsigle.phpにコードを記述する必要がありますが、コード入力に慣れていない場合は、プラグインの活用がおすすめです。

-

関連記事を設置する上で大切なこと

-

新しい記事を投稿する際は、過去の関連記事とリンク付けすると、過去記事も含めたコンテンツとして評価されるため、質の向上につながります。設置する際には記事と関連性が高いページ」のリンクを設け、nofollowタグを設置しないようにしましょう。

SEO対策にもさまざまな方法があり、どこから手をつけていけばいいのか悩んでいる方もいるでしょう。そこで、今回はSEOにも深く関わる、「関連記事」についての情報をまとめました。

関連記事とは何なのか基本的な解説を交えながら、重要性や内部リンクとの関係、関連記事の表示方法など、幅広い解説を交えて紹介します。

SEOで順位が上がらない担当者様へ

実力のあるSEOコンサルタントが本物のSEO対策を実行します。

SEO会社に依頼しているが、一向に検索順位が上がらない・・・。

SEO対策をSEO会社に依頼していてこのようなお悩みはありませんか?SEO対策はSEOコンサルタントの力量によって効果が大きく変わるマーケティング手法です。弊社では価値の高いSEOコンサルティングをご提供するため、厳選した業界トップクラスの大手SEO会社出身で大規模サイト運用経験のあるトップコンサルタントが在籍しております。

目次

SEOに関わる「関連記事」を深堀りする!

最初に、関連記事がSEOへどのように関わるのか、関連記事リンクの概要と必要性から把握しましょう。関連記事を活用したSEO施策を実施するためにも、どのようなもので何のために使われているのかわかっていなければ、質の悪いコンテンツになってしまいます。

関連記事リンクとは?

関連記事リンクとは、作成した記事の中に他の記事にアクセスできるリンクを設置する手段です。類似している記事をつなげたり、合わせて読んで欲しい記事へ誘導したりするために使われます。

また、1ページだけですべての情報は伝えきれないため、ウェブサイトは複数のページで作られています。そのため、ページ同士をつなげられる関連記事リンクは欠かせません。特に幅広いジャンルを扱う会社にとっては、関連記事から異なるページへ移動してもらえるかが重要です。

なぜ関連記事リンクを作成する必要があるの?

関連記事リンクの作成が必要とされる理由は、ユーザーの離脱を防ぐことにあります。関連記事が設置されていないサイトでは、ひとページだけでユーザーが興味を失ってしまう可能性が高まります。

その点、関連記事があれば「より役立つ情報が得られる」と、ユーザーに他のページへ興味を持ってもらえると同時に、滞在時間を延ばすことも可能です。そこから製品に関心を持てば、会員登録や資料請求などの行動をユーザーに起こしてもらいやすくなります。

つまり、平均PVと滞在時間の改善が実現できるのが、関連記事リンクの大きなメリットです。

また、SEO記事に内部リンクを設置することにより、リンク先のページのSEO評価が高まります。

<無料>資料ダウンロード

【サイト運営者必見】SEO対策成功事例集

実例から学ぶ、急成長を遂げたストーリーが見られる!

関連記事の表現方法の実例

関連記事を作成するために役立つ、表現方法を「ニュートラルワークス」の実例から解説します。関連記事がどんなものかわかっていても、どのように作成するのか理解できず、関連記事の取り扱い方に戸惑ってしまいます。

具体例「ニュートラルワークス」

ニュートラルワークスでは以下三つのポイントに重きを置いて関連記事を製作しています。

- リンク名の意識

- 目を引く誘導文

- わかりやすいリンクデザイン

リンク名は、「ご購入はこちら」などのありきたりなものよりも、思わずクリックしてしまうようなリンク名になるよう工夫を凝らしています。また、いきなり購入や問い合わせなどのゴールに持っていく強引な誘導文にはせず、ユーザーが納得した上で調べたいと思わせる自然な流れで、目を引く誘導文でなければなりません。

加えて、関連記事に誘導するリンクデザインは、一目でリンクだとわかりやすいデザインを採用しています。たとえば、ブログカードのようなデザインにしたり、ツールバーに設置するリンクには下線と色付けをしたりするなどです。

ユーザーがサイトを見た際に興味を引くと同時に、見やすくクリックしやすいリンクにしなければ、関連記事にたどり着いてもらえません。

もし気になりましたら、ニュートラルワークスへお気軽にお問い合わせください。

関連記事と深い関係がある「内部リンク」とは?

Webサイトの中で、自社ページ同士をつなげるためのものが内部リンクです。被リンクと呼ばれる外部リンクは、自社サイトと他サイトをつなぐリンクとなるため、2つの特性は全く異なるものになります。

また、サイトはひとつのページだけでなく、サイト全体が評価対象となるため、ページ同士をつなげられる内部リンクは欠かせません。しかし、内部リンクの場所がわかりにくかったり、クリックしづらかったりするとユーザーが離れていってしまいます。

SEOにおいても、内部リンクの最適化は重要視されるので、自社サイトの作成や見直しをする際は、内部リンクの改善も忘れずに行いましょう。リンクの配置がきれいに整えられているだけでも、サイトの印象は大きく変わります。

内部リンクのSEO上の効果

続いて、内部リンクにはどのようなSEO上の効果があるのか、大きく2つに分けて紹介します。内部リンクの効果を高めるためにも、得られる効果を把握して目的に合った使い方をするのが大切です。

クローラーの巡回効率向上

検索エンジンのクローラーは、リンクからリンクへとクロールしていくため、内部リンクがあればサイトの構造を理解しやすくなります。そのため、巡回効率が向上するだけでなく、ユーザーの理解をサポート出来るのが強みです。

また検索エンジンは、サイトの利便性や実用性が高ければより高く評価してくれるので、内部リンクは重要な役割を持っているといえるでしょう。しかし、すべてを内部リンクにしてしまうと逆に内部構造が分かりにくくなってしまいます。

そうならないためにも、関連性の高い記事に絞ったり、わかりやすいリンク名であるアンカーテキストを意識したりすると効果的です。

検索上位を目指すためにも、クローラーの分析が肝になるため、クローラーが巡回しやすくなる「クローラビリティ」を高める工夫をしましょう。

ユーザーの回遊性向上

内部リンクが整えられているサイトは、ユーザーにとっても見やすく使いやすいサイトになります。そのため、関連記事や他ページへの回遊性を向上させることが可能です。さらに、クリックしやすい配置や大きさ、デザインなど、いかにユーザーが違和感なくリンク先へアクセスできるようにするかが、回遊性に直結します。

どのようなリンクがユーザーに好まれるのかわからない場合は、同ジャンルの上位サイトを参考に、わかりやすいデザインや配置を学びましょう。

また、Google Analyticsといった解析ツールを活用すれば、どのリンクにアクセスが集中しているか調べられます。さらに、分析結果を基に解析すると、ユーザーがサイト内を回遊する傾向がつかめます。

おすすめの内部リンクの設置場所は?

内部リンクの効果に続いて解説するのは、おすすめの外部リンクを設置する場所です。SEOの効果を高めるためにも、サイトに訪れたユーザーの興味を引く場所に内部リンクを設置しなければなりません。

フッターやサイド

フッターやサイドに内部リンクを設置するのも効果があります。よくあるケースでは、新しい投稿や人気のある記事をサイドに設置し、その他の関連記事をフッターに設置する方法です。

ユーザーはトップページから必ず訪れるわけではないので、その他のページでは、フッターとサイドを活用すると良いでしょう。また、訪問したユーザーが求める情報と異なる場合でも、関連記事に興味を抱いてもらえるので、サイトからの離脱を防止するのにも役立ちます。

特にサイド部分に設置したリンクは、文章の途中でも常に画面横に表示されるため、より良質なコンテンツがあればそちらへ誘導可能です。また、フッターに設置したリンクはコンテンツを最後まで読んだユーザーの目に入るので、記事の補足情報や関連情報があるとクリックしてもらいやすくなるでしょう。

フッターデザインをシンプルでおしゃれに!参考事例も紹介

フッターデザインの役割や重要性について詳しく解説し、シンプルでおしゃれなフッターデザインを作るためのポイントを紹介。さらに、参考となる事例を取り上げ、実際のデザインに活かせるヒントを提供しています。

フッターデザインをシンプルでおしゃれに!参考事例も紹介

フッターデザインの役割や重要性について詳しく解説し、シンプルでおしゃれなフッターデザインを作るためのポイントを紹介。さらに、参考となる事例を取り上げ、実際のデザインに活かせるヒントを提供しています。

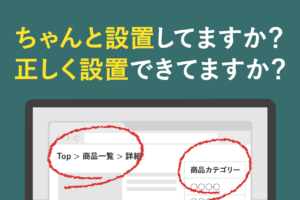

パンくずリスト

パンくずリストとは、基本的にページのヘッダー部分に配置され、現在のページがサイト内のどこにあたるのかをユーザーに知らせます。さらに、トップページやカテゴリーページごとにわけられていれば、サイトの全体構造を理解してもらえるので、訪れたユーザーが迷うこともありません。

また、検索エンジンのクローラーは、パンくずリストから回遊するので、サイトを正しく評価してもらうのにも効果的です。現在はGoogleの評価が、利便性とユーザーに有益な情報を持つサイトに重きを置いているので、わかりやすい構造を作る意識を持ちましょう。

パンくずリストとは?設置方法とSEO効果、よくある質問を解説

パンくずリストは、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくするナビゲーション要素です。この記事では、パンくずリストの設置方法やSEOへの影響、よくある質問について詳しく解説しています。

パンくずリストとは?設置方法とSEO効果、よくある質問を解説

パンくずリストは、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくするナビゲーション要素です。この記事では、パンくずリストの設置方法やSEOへの影響、よくある質問について詳しく解説しています。

サイトマップ

サイトマップは、Webサイト全体をリスト化するといった方法で俯瞰的に捉えられるようにするページです。主にサイトの利便性を高めるために設置され、トップページや優先度の高いページをまとめます。

サイトマップとはいえ、すべてのページを掲載していては逆に見えづらくなるので、第3階層程度の情報にしておくのが良いでしょう。また、カテゴリーごとにわけておくとより見やすくなるので、どこでどんな情報が得られるのか一目でわかるようにするのも大切です。

ユーザーごとで求めている情報も違うため、調べる手間が省けるサイトマップがあると、サイトを閲覧するユーザーに喜ばれやすくなります。

サイトマップとは?2種類あるサイトマップの作り方とSEO効果

Webサイト運営者なら誰でも知っているサイトマップですが、何のために必要なのでしょうか?また、XMLサイトマップとHTMLサイトマップのどちらかがあればいいのでしょうか?サイトマップについて基本的なところから解説します。

サイトマップとは?2種類あるサイトマップの作り方とSEO効果

Webサイト運営者なら誰でも知っているサイトマップですが、何のために必要なのでしょうか?また、XMLサイトマップとHTMLサイトマップのどちらかがあればいいのでしょうか?サイトマップについて基本的なところから解説します。

グローバルメニューナビ

グローバルメニューナビとは、サイト内の主要ページをまとめたメニューです。問い合わせや、ユーザーの訪問数の多いページなどへスピーディにアクセスできるように内部リンクを設置します。

また、グローバルメニューナビは、個別ページごとで主要ページへアクセスできるため、サイトの利便性を大きくあげられるでしょう。また、検索エンジンにも関連性の高いページとのつながりを伝えられるため、コンテンツの質を評価してもらえます。

サイトマップ同様、あまりごちゃごちゃしすぎないように注意し、ユーザーが快く回遊できるように、見やすくクリックしやすい構造にしましょう。

内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。

内部リンクとは?SEO効果や、効果的な設置方法を解説

内部リンクは、ウェブサイト内のページ同士をつなぐリンクで、ユーザーの利便性向上やSEO効果に重要な役割を果たします。この記事では、内部リンクの基本概念、SEOへの効果、設置方法について解説しています。

WordPressで関連記事を表示させる方法

WordPressで関連記事を表示させるプラグインなしの方法と、WordPressRelatedPostsを使用した場合にわけて解説します。その他のプラグインを活用した方法もありますが、今回は2つのパターンについて詳しくまとめました。

プラグインなしの場合

WordPressのプラグインなしで関連記事を表示させるための方法には、テーマの編集から設定する手段があります。テーマの編集手順は以下の通りです。

- 管理画面から外環を開き、テーマ編集をクリック

- 「一記事の投稿(sigle.php)」をクリック

- 関連記事を表示する箇所に必要な以下のコードを記述する

<h3><?phpthe_category(‘//‘)?>の関連記事</h3>

<?php

foreach((get_the_category())as$cat){

$catid=$cat->cat_ID;

break;

}

$get_posts_parm=“‘numberposts=10&category=”.$catid.“‘”;

?>

<ul>

<?php$posts=get_posts($get_posts_parm);?>

<?phpforeach($postsas$post):?>

<li><?phpthe_time(‘m月d日’);?>・・・<ahref=”<?phpthe_permalink();?>”

title=”<?phpthe_title();?>”><?phpthe_title();?></a></li>

<?phpendforeach;?>

以上の方法で関連記事を表示させられるが、コードに誤りがあった場合にページが正しく表示されなくなるため、バックアップは必ず取っておきましょう。また、コード入力に慣れていない場合は、レイアウトが崩れず、無効化も簡単なプラグインの活用をおすすめします。

プラグイン「WordPressRelatedPosts」の場合

WordPressRelatedPostsで関連記事を表示させる方法は以下の手順を踏みます。

- WordPressの管理画面から「設定」を選択し、「RelatedPosts」をクリックする

- RelatedPostsforWordPressの設定画面が表示されるため、画面左にある「General」の設定を行う

- 「Enable」のチェックボックスにチェックを入れ、「AmountofPosts」で表示する記事数を設定する

- 「Headingtext」で関連記事のタイトルを入力し、「Excerptlength」で説明文の文字数を設定する

- 「Styling」の設定を行う

- 「Misc」の設定を行う

- 「General」、「Styling」、「Misc」の設定が終わり、「RelatedPosts」が表示されたら、「AddRelatedPosts」をクリック

- 「Post」画面が開かれたら、表示される記事一覧からクリックしたい関連記事を選択すれば、関連記事が表示されるようになる

「Styling」では、サムネイルを表示するかどうか選べる「Displayimage」の設定や、CSSコードの入力が可能です。また、「Misc」の設定については、変更せずにそのままの設定が推奨されています。また、「General」、「Styling」、「Misc」を設定したら、その都度「変更を保存」するのを忘れないようにしましょう。

関連記事を設置する上で大切なこと

最後に関連記事を設置する上で、大切な3つの事柄を紹介します。どれかひとつでも抜けてしまうと、効果が弱くなってしまうどころか、評価を落としてしまうかもしれません。

新しい記事を投稿するときは過去の関連記事とリンク付けする

新しい記事を投稿する際は、過去の関連記事とリンク付けするようにしましょう。新記事と共に過去の記事がアップデートされれば、過去記事も含めたコンテンツとして評価されるため、質の向上につながります。

また、過去にどんな記事を書いたか覚えておくのも忘れてはいけません。内容がかぶってしまうと、記事の整理すらできないと判断されてしまいます。古い記事とは被らない新しい内容を書いて、過去の記事とあわせて読めば有益な情報が得られる上質なサイトを目指しましょう。

「記事と関連性が高いページ」のリンクを設ける

サイト内リンクを設置する場合、記事と関連性の高いページでなければなりません。リンクされている先にまったく関係のない内容のものが書かれていては、ユーザーは興味を失ってしまいます。

また関連性の低いリンクばかりが設置されているサイトは、悪質なサイトとして扱われるかもしれません。すべての記事を読んでほしいという気持ちはわかりますが、リンクの設置はページ同士で矛盾が生まれないように意識してください。

幅広い情報を扱う場合は、ジャンルごとにわけてリンク付けすると良いでしょう。

nofollowタグを設置しない

nofollowタグとは、リンク先への評価を受け渡さないようにするタブを指します。そのため、リンクを設置しても検索エンジンから評価を受けられなくなり、検索順位に影響を及ぼしません。

どんなに優れたコンテンツでも、以前と変わらぬ評価になってしまうので、nofollowタグになってしまっていないか確認を忘れずに行いましょう。もしnofollowタグになってしまっていた場合は、評価してもらえるdofollowタグを設置してください。

関連記事は内部リンクをうまく活用してユーザーの興味を引こう

ユーザーの興味を引き、検索エンジンからの評価を高めるためには、関連記事と内部リンクをうまく組み合わせるのが大切です。記事と関連性の高いページや、過去記事、人気のあるページなど、リンク先の記事をつなげても矛盾しないものにしなければなりません。

さらに、設置場所もユーザーの目に届かなければ意味がないので、リンク名やデザインも興味を引きつつ、わかりやすくするように意識しましょう。ユーザーファーストかつ、記事と関連性の高い良質なコンテンツでなければ、検索エンジンからも評価されない関連記事になってしまいます。

<無料>資料ダウンロード

【プロにお任せ】SEOコンサルティング

本物のプロによるSEO内部対策でGoogleに評価されるWebサイトへ