この記事のポイント

この記事でおさえておきたいポイントは以下です。

-

ライティングスキルとは

-

ライティングスキルとは、実際に文章を書いて何かを表現するのに必要な知識と能力のことで、正しい文法や表記方法、執筆内容の知識、わかりやすい論理構造などを指します。

-

ライティングスキルを上げるための方法

-

ライティングスキルを根本から高めていくためには、情報収集力、構成力、執筆力を高めることが近道です。伝わりやすい文章にすること、文章の見た目を良くすること、文章のリズムを整えるなどはすぐに使えるテクニックです。事実確認や論理展開に問題がないかも注意しましょう。

-

ライティングのスキルアップにおすすめの本

-

「新しい文章力の教室」は完読してもらうために文章を書く前の準備から、推敲の基本、細かなテクニックまで網羅されています。「三行で撃つ」はプロが使っているテクニカルな方法とプロのライターとしての心構えなども学べる、初心者レベルを脱した方におすすめしたい一冊です。

ライティングスキルは、ライターとして働くためだけでなく、あらゆる場面で役立つものです。

今はまだ初心者であっても、スキルアップすれば先々、副業ライターとして活動できたり、独立の道が開けるかもしれません。

しかし、ライティングスキルを上げたくても、どのような方法で勉強をすればいいのか、わかりにくいです。

そこでこの記事では、ライティングスキルを根本から高めていくための方法を紹介します。

ライティングスキルの定義とスキルを構成する要素、すぐに使える具体的なテクニックもまとめていますので、ライティングスキルを向上させたい方は、ぜひ最後までお読みください。

<無料>資料ダウンロード

【サイト運営者必見】SEO対策成功事例集

実例から学ぶ、急成長を遂げたストーリーが見られる!

目次

ライティングスキルとは

ライティングスキルとは、実際に文章を書いて何かを表現するのに、必要な知識と能力のことです。

具体的には、正しい文法や表記方法、執筆内容の知識、わかりやすい論理構造などを指します。

プレゼン資料や企画書作成に役立つだけでなく、日常でやりとりするメールやチャットにも、ライティングスキルは欠かせません。

Webライティングとは?書き方や副業の始め方、おすすめの本を解説

Webライティングは、ウェブ上で効果的に情報を伝えるための文章作成技術です。この記事では、Webライティングの基本的な書き方、副業としての始め方、おすすめの参考書籍について詳しく解説しています。

Webライティングとは?書き方や副業の始め方、おすすめの本を解説

Webライティングは、ウェブ上で効果的に情報を伝えるための文章作成技術です。この記事では、Webライティングの基本的な書き方、副業としての始め方、おすすめの参考書籍について詳しく解説しています。

ライティングスキルが重要な理由

ここでは、ライティングスキルが重要な理由として、以下3つを解説します。

- 話す以外のコミュニケーションツールになるため

- ビジネスシーンにおけるアウトプットは書いたものが8割のため

- トランスファブルスキルのため

理由1.話す以外のコミュニケーションツールになるため

「話す」以外のコミュニケーションでメインとなるのは書くことです。

メールやチャット、SNSで他者とコミュニケーションを取るときには、必ず文章を使います。

実際に、仕事をしている最中もメールやビジネスチャットでのやりとりがほとんどではないでしょうか。社内向けのビジネス文書を作成することも、一種のコミュニケーションといえるでしょう。

伝えたい情報をわかりやすく、かつ読みやすい状態で届けるためには、ライティングスキルが重要となるのです。

理由2.ビジネスシーンにおけるアウトプットは書いたものが8割のため

ビジネスシーンにおける成果物は、そのほとんどが「書いたもの」です。

メールやチャット、Webサイトやブログ、プレスリリースに至るまで、これらの多くは文章で作成されています。YouTubeなどで公開する動画も、もとは台本や企画書などを文章でまとめます。

もちろん、アウトプットには話すことも含まれますが、それでもやはり文章にすることのほうが多いでしょう。ビジネスシーンであれば、なおさらです。

プレゼンテーションの場であっても、資料となるパワーポイントなどはやはり、文章で構成します。

このように、ライティングスキルはアウトプットにも欠かせないのです。

理由3.トランスファブルスキルであるため

トランスファブルスキルとは、業界や業種の垣根を越えて使えるスキルのことです。

ライティングスキルは、トランスファブルスキルにあたります。なぜなら、文章を書くスキルが必要のない職場など、ないに等しいからです。

業種にもよりますが、例えば、メディア関連企業に勤めて身につけたライティングスキルは、どのような業界に行っても転用できるスキルといえます。

ライティングスキルに欠かせない3つの要素

ライティングスキルには、欠かせない要素が3つあります。

- 情報収集力

- 構成力

- 執筆力

情報収集力

ライティングスキルにおける情報収集力とは、執筆する内容(情報)を集める力のことです。

例えば、本記事もライティングスキルを高める方法を書籍で調べたり、インターネットで検索したりしながら、さまざまな情報を参照しています。

他に、「社内報」のようなものであっても、上司からいわれた内容をそのまま文章にするだけでなく、事実確認をしたり、より伝わりやすくするために周辺情報を集めたりする必要があります。

構成力

ライティングスキルにおける構成力とは、ライティングのために集めた情報を、わかりやすく組み立てるために必要な力のことです。

情報をただ並べるだけでは、「何を伝えたいのか」「結論は何なのか」が伝わりにくく、読み手を困らせてしまいます。

そのため、作成する文章のゴールに向けて、「どの情報をどのような順番で示せばわかりやすいのか」をまとめる必要があるのです。

不要な情報を取り除きながら、読み手が欲しい情報は何か?を整理し、それらを順番にまとめあげる「構成力」は、ライターに欠かせない要素の一つといえます。

執筆力

執筆力とは、文字通り「文章を書くための力」のことです。

文章作成の基本を理解し、わかりやすいだけでなく正確に伝えられるスキルを指します。

「文章を書ければよい」ということではなく、読者の理解を深めたり、魅了したりするための表現力も求められます。

例えば、同じ情報と同じ文章構成が与えられていたときに「執筆力の違い」が現れるでしょう。文章力が高ければ、わかりやすさや魅力にその差が出るのです。

ライティングスキルを上げるための方法

ライティングスキルは、前述のとおり「情報収集力」と「構成力」、そして「執筆力」で構成されています。

そのため、ライティングスキルを根本から高めていくためには、これら3つの能力を高めることが近道です。

【情報収集力】情報収集の目的を忘れない

情報収集の目的がずれてしまうと、必要ではない情報ばかりが集まってしまい、本来達成したいものから遠ざかってしまいます。

執筆に必要な内容を曖昧なままにせず、欲しい情報の裏付けや根拠となるものをしっかり見つける必要があるのです。

「今はどの部分の情報を収集しているのか?」を常に意識しながら、作業する必要があります。

【情報収集力】情報収集する媒体の種類を増やす

情報収集する媒体が増えれば、集まる情報の量や種類を増やせます。

例えば、Google検索だけでなく、YouTubeやTwitterなどのSNSを活用するのも方法の一つです。

他にも、以下のような媒体があります。

- Google検索

- 各種SNS(Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、YouTubeなど)

- 書籍(一般書籍、雑誌、漫画、専門書など)

- 図書館でレファレンスサービス(※)を利用する

また、どのように情報を集めるかは、「何を書くのか」によって異なるため、執筆するテーマに応じて最適な媒体をあたっていくことを意識しましょう。

(※)レファレンスサービスとは、調査や研究に必要な資料をサポートしてもらえるサービスのこと

【情報収集力】取材を行う

経験のないことについて執筆をする際は、一般的な情報や知識を集められても、説得力に欠けてしまいがちです。

例えば、飲食店を紹介する記事の執筆において、その飲食店に行ったことがなければ、「コタツ記事(※)」で終わってしまう可能性があります。

取材は、経験を重ねるほど情報収集の質が高まるため、「執筆に必要な情報が少ない」「他と差別化する必要がある」というときは、取材に挑戦してみることもスキルを上げるために必要なことです。

(※)コタツ記事とは、現地に行ったり取材をすることなく、インターネット上で知り得た情報のみをもとに作成した記事のこと

【構成力】論理的思考を身につける

論理的思考とは、物事の筋道や理屈があっているか判断できる思考力のことです。

論理的思考が身についていないと、内容を順序立てて組み立てられず、何を伝えたいのかがわかりにくい文章になりがちです。

論理的思考に自信のない方は、書籍で基本を学び、仕事する中で意識してみてください。ビジネスの現場でも求められるスキルのため、実践を積むことで鍛えられるでしょう。

MECE(ミーシー)とは?フレームワークの活用法をわかりやすく解説

マーケティング企画などで課題を分析するときに役立つ思考方法がMECE(ミーシー)です。その基本概念と、MECEの活用方法、MECEを実践する際に役立つ8つのマーケティングフレームワークを紹介します。

MECE(ミーシー)とは?フレームワークの活用法をわかりやすく解説

マーケティング企画などで課題を分析するときに役立つ思考方法がMECE(ミーシー)です。その基本概念と、MECEの活用方法、MECEを実践する際に役立つ8つのマーケティングフレームワークを紹介します。

【構成力】文章展開の型を知る

構成力を高めるためには、文章がどのように構成されているのかを知ることが重要です。

例えば、ビジネスで申し込みを促すためのWebページを作成するときは、「AIDMA」などの型があります。

また、起承転結や序破急(じょはきゅう)なども文章を展開させる型です。

このような型を知っていればいるほど、世の中の文章を分解してどのように構成されているのかを知れるため、構成力を高める手助けとなるでしょう。

【構成力】書籍の目次を参考にする

書籍の目次は、情報をわかりやすく届けるための順番やストーリー展開の参考になります。

また、目次は内容の要約であることから、ひと目見るだけで理解しやすい目次であるほど、構成力の参考になるでしょう。

例えば、ブログ記事を書く場合、執筆内容と似た内容の書籍はどのような構成にしているか知ることで、構成力を高められます。

出版物は文章のプロが作成したものです。文章をどのように構成しているのか学ぶのに、これ以上の教材はありません。

【執筆力】文章作成のルールを覚える

文章の作成には、基本的なルールがあります。例えば、以下のようなルールを守ると文章がわかりやすくなるといわれています。

- 一文を60文字以内にする

- 主語と述語を対応させる

- 修飾語は被修飾語の直前に置く

- 常套句(じょうとうく)をなくす

- 句読点を正しい位置に置く

- 同じ文型を続けない

- 同じ語尾を3回連続で続けない

この他にも、文章をわかりやすくするルールは数多く存在します。ただし、一度にルールを覚える必要はありません。

まずは、後述する「おすすめの文章術本」を購入して、徐々にマスターしていきましょう。

記事作成のコツは何?Web記事の作り方を初心者向けに解説

効果的なWeb記事作成のコツを初心者向けに解説しています。ターゲット設定や記事構成の工夫、読みやすさの向上、SEO対策の基本など、質の高いコンテンツ制作に役立つポイントを詳しく紹介します。

記事作成のコツは何?Web記事の作り方を初心者向けに解説

効果的なWeb記事作成のコツを初心者向けに解説しています。ターゲット設定や記事構成の工夫、読みやすさの向上、SEO対策の基本など、質の高いコンテンツ制作に役立つポイントを詳しく紹介します。

【執筆力】得意分野・専門分野を見つける

得意分野や専門分野を見つけることも、執筆力を高める方法として有用です。

専門分野があるほうが、説得力が増すうえ、ライターとしての報酬単価も上げやすくなります。

また、専門知識や経験があるぶん、より魅力的な文章を書きやすくなる効果もあるでしょう。

得意分野や専門分野を見極める最も簡単な方法は、その分野について執筆する際、「迷わずスピーディーに書けるかどうか」を確認することです。

文章を書くとは、考えることだともいわれています。つまり、得意分野や専門分野は考えてきた経験が多いため、迷わずスピーディーに書けるのです。

【執筆力】推敲を繰り返す

執筆力は、推敲を行わなければ高められません。

文章を何度もブラッシュアップしていく経験によって、徐々にレベルが上がります。

推敲でまず、意識すべきことは「重複チェック」です。

単語や文節、文型、段落、文章全体レベルで重複していないかをチェックしましょう。詳細は後述するおすすめ本に記載されているので、ぜひ確認してみてください。

今すぐ使えるライティングテクニック

ここでは、「ライティングスキルを根本から高めていく方法」とあわせて、「今すぐ使えるライティングテクニック」を紹介します。

- 事実確認をする

- 論理展開に問題がないか確認する

- 伝わりやすい文章にする

- 文章の見た目を良くする

- 文章のリズムを整える

事実確認をする

どのようなコンテンツであっても、事実が間違っていては、読者の信用を失うだけでなく、メディアの信頼性にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

例えば、オウンドメディアで事実とは異なる記事を掲載しても、誰の役にも立ちません。

当然、読者の役に立たなければ、オウンドメディアを運営する目的も果たせないでしょう。

校正・校閲とは?違いや仕事内容を解説

本記事では、校正と校閲の違いや各作業の具体的な内容、重要性について解説しています。また、コンテンツの質を向上させるためのポイントや実践的なノウハウも紹介しています。

校正・校閲とは?違いや仕事内容を解説

本記事では、校正と校閲の違いや各作業の具体的な内容、重要性について解説しています。また、コンテンツの質を向上させるためのポイントや実践的なノウハウも紹介しています。

論理展開に問題がないか確認する

説明的文章は、結論や主張を伝えるために書かれています。そのため、結論や主張を示すための論理展開が重要です。

例えば、味噌ラーメンが美味しいと主張するためには、味噌ラーメンが美味しい理由を列挙する必要があります。

その際、味噌ラーメン以外の醤油や塩、とんこつラーメンにも当てはまるような美味しい理由を入れてしまうと、味噌ラーメンが美味しい理由にはなりません。

論理展開について気になる方は、書籍などで演繹法(えんえきほう)と帰納法について調べてみてください。

伝わりやすい文章にする

伝わりやすい文章にするには、以下のような方法があります。

- 主語と述語をつなぐ

- 数字などを用いて具体性をもたせる

- 余計な言葉を削って一文を60文字以内にする

- 一文で伝えたいことは一つにする

- 想定している読者がわかる言葉を使う

- 例え話を積極的に使う

- 接続詞を正しく使う

文章を整える方法はさまざまありますが、最低でも上記の内容はクリアするようにしましょう。これらは、文章術の本で学べます。

文章の見た目を良くする

文章は、見た目も重要です。

文章の見た目とは、余白を使ったり、漢字やひらがな、カタカナなどのバランスを整えたりすることです。

漢字やひらがな、カタカナのバランスを整える方法は、漢字の量です。

漢字が多ければ硬い印象を与え、反対に漢字が少なければ柔らかい印象になります。

正解はありませんが、漢字が2〜3割、ひらがな7〜8割と考える文章のプロが多いです。

文章のリズムを整える

文章のリズムは、「音読したときに読みやすいかどうか」がポイントです。

人は文章を読むとき、頭の中で音読しています。つまり、文章にはリズムも必要なのです。

そのため、執筆後は音読してリズムの悪さをチェックしましょう。リズムが悪い部分は、読みづらい部分と考えてください。

読みやすい文章を作成するためには欠かせない作業です。

魅力的な記事の書き方!記事を書くときのポイントとは?

魅力的な記事を書くために必要なポイントを解説しています。ターゲットの設定、記事構成の工夫、視覚的な工夫や読みやすさの向上など、読者を引き付けて行動を促すための具体的なテクニックを詳しく紹介します。

魅力的な記事の書き方!記事を書くときのポイントとは?

魅力的な記事を書くために必要なポイントを解説しています。ターゲットの設定、記事構成の工夫、視覚的な工夫や読みやすさの向上など、読者を引き付けて行動を促すための具体的なテクニックを詳しく紹介します。

ライティングのスキルアップにおすすめの本

ここからは、ライティングスキルを高めるのに欠かせない書籍を紹介します。

おすすめの本1.新しい文章力の教室

「新しい文章力の教室」は、コミックナタリーというWebメディアの初代編集長である唐木元氏が執筆した書籍です。

本書では、「良い文章とは完読される文章である」と定義しており、完読してもらうために文章を書く前の準備から、推敲の基本、細かなテクニックまで網羅されています。

特に、このコラム記事でも触れた「構成」について、非常にわかりやすく書かれています。

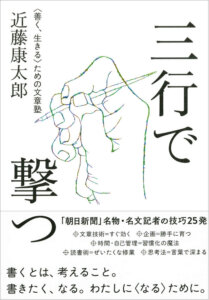

おすすめの本2.三行で撃つ

「三行で撃つ」は、朝日新聞の編集委員を務めながら、大分県の山奥で百姓と猟師をして、ライターも育成している著者が、文章術を解説しています。

プロが使っているテクニカルな方法が満載ですが、それだけではありません。プロのライターとしての心構えなども学べるでしょう。

初心者レベルを脱した方におすすめしたい一冊です。

おすすめの本3.取材・執筆・推敲 書く人の教科書

「取材・執筆・推敲 書く人の教科書」は、世界的ベストセラー「嫌われる勇気」を執筆した古賀史健氏の著書です。

小手先のテクニックを集めた参考書ではなく、考える技術や考えるためのフレームワークについて語られています。

また、取材や執筆、推敲について「これでもか」と重要なことが書かれているため、ライターのみならず、ライティングスキルを高めたいビジネスパーソンにもおすすめの一冊です。

ライティングスキルとは?必要スキルと上げ方のまとめ

ライティングスキルというと、書く力ばかりに注目されがちです。

しかし、前述のとおり、書くためには「情報収集」や「構成」も非常に重要となります。

情報収集力や構成力は、文章を書く以外にも発揮できる力です。

ライティングスキルに自信のない方は、紹介したテクニックや本をもとに、できることから一つづつ始めてみてください。

<無料>資料ダウンロード

【SEOに強い】記事制作代行サービス

本物のプロが、成果に繋がるSEOに強い記事を制作します!