この記事のポイント

この記事でおさえておきたいポイントは以下です。

-

ブログにおける見出しとは

-

ブログの見出しとは、記事を構成する話題ごとに付けられるタイトルのような要素で、「大見出し」「中見出し」「小見出し」と大きく3種類に分けられます。設定する際はHTMLタグを使います。

-

ブログにおける見出しの役割

-

Googleは、見出しタグを優先的に認識し、記事全体を把握します。そのため、分かりやすい見出しを設定し、Googleに記事内容を伝える必要があります。ユーザーが読みやすくなるほか、本文で書くべき内容が明確になるため記事を書きやすくなるメリットもあります。

-

見出し作成のポイント

-

SEOに強い見出しにするためにも、キーワードの設定は最初に行いましょう。また、ブログを読んでもらうためには、読者のニーズを満たす記事だと伝わる見出しにする必要があります。ユーザーの検索意図・検索を通して知りたい情報を網羅し、パッと見ただけで内容を把握できる見出しが理想です。

ブログの構成要素には主に、「タイトル」「リード文」「見出し」「本文」があります。

このうち見出しは、記事を構成する話題ごとに付けられるタイトルのような性質を持つ要素です。

しかし、「SEO対策に効果的な見出しの付け方が分からない」「見出し作成のコツは何?」と疑問を抱く方が少なくありません。

そこでこの記事では、SEOに強い見出しの作り方を解説します。また、見出し作成のルールや注意点、見出しを作るうえで押さえておきたいポイントについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

<無料>資料ダウンロード

【サイト運営者必見】SEO対策成功事例集

実例から学ぶ、急成長を遂げたストーリーが見られる!

目次

ブログにおける見出しとは

ブログの見出しとは、記事を構成する話題ごとに付けられるタイトルのような要素です。記事内でどのような話題が扱われているか・知りたい情報がどこに記載されているかなどを把握するうえで役立ちます。

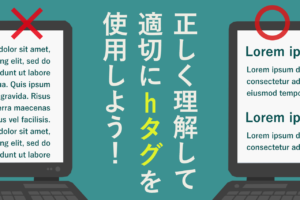

また、見出しを設定する際はHTMLタグを使います。見出しにHTMLタグを使わなければ、Googleはどこが見出しであるかを判断できない状態となってしまうからです。

ブログの見出し例

見出しの具体例として、当ブログの記事「記事作成のコツは何?Web記事の作り方を初心者向けに解説」の見出しを紹介します。

<h2>記事作成のコツは読者の期待に応えること

<h3> 読者が知りたい内容について情報を満たす

<h3>読者の次の行動につながる内容に組み立てる

<h2>記事作成の手順

<h3>1.記事のテーマと対策KWを決める

<h3>2.記事の構成を決める

<h3>3.情報収集をする

<h3>4.記事を執筆する

<h3>5.記事の校正を行う

<h2>読みやすくて伝わりやすい記事を作成するコツ

<h3>コツ1.文章構成を意識する

<h3>コツ2.見出しや改行を活用して区切る

<h3>コツ3.同じ語尾を繰り返さない

<h3>コツ4.記事内の表記を統一する

<h3>コツ5.一文を長くしすぎない

<h3>コツ6.メリット・デメリットを入れる

<h3>コツ7.必要に応じて画像や表を活用する

<h2>記事作成の注意点

<h3>正確な情報を伝える

<h3>過剰な表現をしない

<h2>記事作成のスピードを上げるには

<h3>構成をしっかりと作り込む

<h3>効率化できるツールを活用する

<h2>記事作成のコツを理解し、読者に有益なコンテンツをつくりましょう

見出しは、「大見出し」「中見出し」「小見出し」と大きく3種類に分けられます。

大見出しは、記事全体のテーマを表す見出し(=記事のタイトル)です。大見出し記事に対して一つだけ設定します。

中見出しは、章ごとに付ける見出しです。上記の見出し例にある<h2>に該当します。

小見出しは、中見出しをさらに細かく分けるときに使う見出しです。章よりもさらに細かい区切りとなる節や項にあたります。

SEOで順位が上がらない担当者様へ

実力のあるSEOコンサルタントが本物のSEO対策を実行します。

SEO会社に依頼しているが、一向に検索順位が上がらない・・・。

SEO対策をSEO会社に依頼していてこのようなお悩みはありませんか?SEO対策はSEOコンサルタントの力量によって効果が大きく変わるマーケティング手法です。弊社では価値の高いSEOコンサルティングをご提供するため、厳選した業界トップクラスの大手SEO会社出身で大規模サイト運用経験のあるトップコンサルタントが在籍しております。

ブログにおける見出しの役割

ブログは、見出しを付けなくても記事を作成・公開できます。しかし、検索エンジンによる流入を増やすには、見出しの設定が不可欠です。

- 記事が読みやすくなる

- 見出しが目次となり記事の概要が分かりやすくなる

- Googleに評価されやすくなる

- 記事を書きやすくなる

記事が読みやすくなる

見出しは、その記事で扱う話題を端的に表示する役割を持つため、文章の要点を一目で把握できるようになり便利です。はじめに要点を掴んだうえで文章を読み進められ、情報が頭に入りやすくなります。

見出しが目次となり記事の概要が分かりやすくなる

多くのブログにおいて、見出しは目次として表示するのが一般的です。目次には、以下のようなメリットがあり、読者にとってもあると便利なものとなります。

- 求めている情報があるかどうかを判断しやすい

- 記事の構成を把握したうえで読み進められる

- 読みたい箇所をクリックすることで該当の見出しにすぐアクセスできる

目次は、記事で扱われている情報を示すだけでなく、読みやすさにもつながる要素です。

Googleに評価されやすくなる

Googleは、さまざまな要素から「ユーザーに価値のあるページであるか」を評価します。特に重視されるのが、狙うキーワードに対して豊富な情報を扱っているか否かです。

また、Googleは、見出しタグを優先的に認識し、記事全体を把握します。そのため、分かりやすい見出しを設定し、Googleに記事内容を伝える必要があるのです。

記事を書きやすくなる

見出しを作ることで、章や節ごとの大まかなテーマが定まります。これにより、本文で書くべき内容が明確になるため、記事を書きやすくなるのです。

話が脱線するリスクや読みにくい記事になるのを防げるよう、見出しは記事の方向性を決める重要な役割を担っています。

SEO記事は構成が重要!記事の作成方法を解説

SEO記事の構成は、検索エンジンでの上位表示を目指すだけでなく、ユーザーにとって有益な情報提供にも直結します。この記事では、効果的な記事作成の方法や注意点を詳しく解説しています。

SEO記事は構成が重要!記事の作成方法を解説

SEO記事の構成は、検索エンジンでの上位表示を目指すだけでなく、ユーザーにとって有益な情報提供にも直結します。この記事では、効果的な記事作成の方法や注意点を詳しく解説しています。

見出しの種類

ブログの見出しには、h1からh6まであるものの、主に使うのはh1〜h4となります。ここでは、h1見出しからh6見出しまで、それぞれの役割についてみていきましょう。

h1

ポイント

- 文字数を多くしすぎない

- 狙いたいキーワード(=対策キーワード)を入れる

h1見出しは、ブログ記事のタイトルに用いる見出しです。前述した大見出しに該当します。

h1見出しは、Googleなどの検索結果ページで記事タイトルとして表示される部分であり、クリック率に大きく影響する要素です。検索エンジンからの流入数を増やすためには、ポイントを押さえた魅力的なh1見出しを作成する必要があります。

また、検索結果ページでタイトルとして表示される文字数は、以下のようにデバイスによって異なります。

- スマートフォン:43文字

- PC:33文字

h1見出しの文字数は30文字程度、長くても43文字までに抑えるのがおすすめです。

なお、h1見出しには、その記事で狙いたいキーワード(=対策キーワード)を入れることも重要です。h1見出しに、対策キーワードが使われていなければ、該当のキーワードで検索しても検索結果に表示されない可能性があります。

h1タグとは?SEOに有効な設定方法や使用時の注意点を解説

この記事では、SEOにおけるh1タグの重要性、効果的な設定方法、使用時の注意点を解説しています。適切なh1タグの活用により、検索エンジン最適化を図ることができます。

h1タグとは?SEOに有効な設定方法や使用時の注意点を解説

この記事では、SEOにおけるh1タグの重要性、効果的な設定方法、使用時の注意点を解説しています。適切なh1タグの活用により、検索エンジン最適化を図ることができます。

h2

ポイント

- 狙いたいキーワード(=対策キーワード)を入れる

- パッと見ただけで大まかな内容を把握できる見出しにする

h2見出しは、記事の章ごとに設定する見出しです。

前述したh1見出しは、記事のタイトルに使う見出しであり、記事に倒して一つしか設定できません。そのため、本文中で使う見出しとしては、h2見出しが最も大きなものとなります。

h2見出しも、h1見出しと同様に、狙いたいキーワード(=対策キーワード)を入れましょう。検索エンジンは、検索順位を決めるうえで、キーワードと記事の関連性の高さを重視します。このため、h2タグにキーワードを含めることで、キーワードに関連する内容の記事であるとアピールでき、SEO効果の向上につながります。

また、パッと見ただけで大まかな内容を把握できる見出しにすることも重要です。見出しは単に記事を区切るだけでなく、その章や節で扱うテーマ・内容を伝える役割を持ちます。読みやすい記事にするためにも、見ただけで内容を大まかに把握できるような、分かりやすい見出しが必要です。

hタグのSEO効果は?見出しタグの使い方と意味を解説

Webサイトを運営している人なら当たり前に使用しているhタグですが、間違った使い方をしていませんか?SEOに効果的なhタグですが、間違った使い方をしていると期待通りの効果が得られません。hタグについて基本的なところから解説します。

hタグのSEO効果は?見出しタグの使い方と意味を解説

Webサイトを運営している人なら当たり前に使用しているhタグですが、間違った使い方をしていませんか?SEOに効果的なhタグですが、間違った使い方をしていると期待通りの効果が得られません。hタグについて基本的なところから解説します。

h3

h3見出しは、h2見出しをさらに細分化する役割を持つ見出しです。

例

<h2>記事作成の手順

<h3>1.記事のテーマと対策KWを決める

<h3>2.記事の構成を決める

<h3>3.情報収集をする

<h3>4.記事を執筆する

<h3>5.記事の校正を行う

h2見出しで章のテーマを伝え、h3見出しでより詳しい内容を伝える方法が一般的です。

また、h2見出しとh3見出しは一般的に、記事の目次として表示されます。分かりやすさを重視したh3見出しであれば、目次を見ただけで記事全体の内容が把握できるでしょう。

h4、h5、h6

一般的に、ブログ記事で使うのはh4見出しまでです。h5以降の見出しを使うと、記事が細分化されすぎてしまい、複雑になるおそれがあります。

h5以降の見出しを使うよりも、h2・h3見出しを追加する、もしくはh5見出しでの細分化をせず、本文として書くほうが良いでしょう。

HTMLタグは小さい数字から順に付ける

HTMLタグは、小さい数字から順に付けるというルールがあります。「h3見出しはh2見出しの細分化に」「h4見出しはh3見出しの細分化に」という、いわゆる入れ子構造です。

見出しタグは、文章のテーマを示すだけでなく、記事の階層構造を正しく示す役割も持ちます。見出しタグの順番を誤って設定してしまうと、階層構造がGoogleに正しく伝わらず、結果としてページの評価が下がってしまうおそれもあります。

見出しタグを付ける順番は、基礎的ながらも非常に重要なルールです。見出しタグは数字の小さいほうから順に付けることを意識しましょう。

読んでもらえるブログの見出しにするには?

読んでもらえるブログにするためには、目次として表示される見出しを魅力的なものにする必要があります。押さえたいポイントは、以下の4つです。

- 記事で狙いたいキーワード(=対策キーワード)を設定する

- 検索ニーズを調べる

- 読者のニーズを考えた見出しにする

- 見出しは分かりやすく簡潔に

記事で狙いたいキーワード(=対策キーワード)を設定する

キーワードは、記事全体の大きなテーマともいえる要素です。記事で狙いたいキーワードを設定することで、記事の方向性が明確になり、書くべき情報の取捨選択をしやすくなります。

また、SEOに強い見出しにするためにも、キーワードの設定は最初に行う必要があります。

狙いたいキーワード(=対策キーワード)を決め方

1.コンテンツの軸となるキーワードを決める

2.キーワードの洗い出しをする

※「ラッコキーワード」「キーワードプランナー」などのツールを使うと便利です

3.洗い出したキーワードをニーズや属性ごとにグルーピングする

4.検索ボリュームの調査や競合分析を行う

5.記事で狙うキーワードを決定する

SEOのキーワード選定方法を解説!SEOキーワードツールも紹介

SEOにおけるキーワード選定は、検索エンジンでの上位表示や適切なユーザーへの情報提供に不可欠です。この記事では、効果的なキーワード選定の方法や、無料で利用できるツールについて詳しく解説しています。

SEOのキーワード選定方法を解説!SEOキーワードツールも紹介

SEOにおけるキーワード選定は、検索エンジンでの上位表示や適切なユーザーへの情報提供に不可欠です。この記事では、効果的なキーワード選定の方法や、無料で利用できるツールについて詳しく解説しています。

検索ニーズを調べる

検索ニーズとは、ユーザーの検索意図・検索を通して知りたい情報のことです。ユーザーがそのキーワードで検索する理由について考えます。

検索ニーズを満たせない記事は、ユーザーにとって有益とはいえません。ユーザーに有益な記事でなければ、Googleからの高評価を得られず、検索順位にも悪影響を及ぼすでしょう。

検索ニーズを調べる方法として、以下の3つが挙げられます。

- 「ラッコキーワード」「キーワードプランナー」などのツールを使い、関連キーワードを集める

- Q&Aサイトでユーザーのニーズを調べる

- 検索上位の記事の見出しや扱われている情報を抽出・分析する

検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説

効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。

検索意図(インテント)とは?種類や調べ方、SEOでの重要性を解説

効果的なSEO施策を行うためには、ユーザーニーズに応えられるサイトやコンテンツの作成が求められます。本記事では、そのために重要となるユーザーの検索意図を理解し、活用するために必要な基礎的な知識と、調べ方や応用方法について解説しています。

読者のニーズを考えた見出しにする

見出し作りの際に大切なのは、読者目線に立つことです。読者がどのような情報を求めているのか、どのような見出しであれば分かりやすいかを考える必要があります。

検索ユーザーは、疑問や悩みを解決するためにキーワードを使って検索をします。したがって、記事を読んでもらうためには「この記事を読めば悩みを解決できます」「ニーズを満たす内容を扱っています」とアピールする必要があるのです。

また、検索ユーザーは、「疑問や悩みを解決できそうな記事」と判断してから記事を読み始めます。そのため、ブログを読んでもらうためには、読者のニーズを満たす記事だと伝わる見出しにする必要があります。

見出しは分かりやすく簡潔に

ポイント

- 文字数は20文字以内、多くても30文字前後が目安

- 複雑な言い回しをしない

- 冗長になるため文章形式は避ける

- 文章の要点を一目で把握できる内容にする

- 対策キーワードや検索ニーズに関係するキーワードを入れる

見出しは、文章のテーマを端的に伝える役割を持ちます。そのため、パッと見ただけで内容を把握できる見出しが理想です。

こちらの記事もおすすめです。

ゼロからはじめるWordPressブログ!最初の1記事を投稿しよう

ブログの見出しは超重要!SEOに強い見出しの作り方、注意点まとめ

ブログの見出しは、分かりやすくて読みやすい記事を作るうえで欠かせない要素です。

見出しを設定することで、文章の要点を一目で把握できるようになり、情報が頭に入りやすくなります。また、記事が書きやすくなるというメリットもあります。

見出しを作成する際は、正しい作成方法およびポイントを押さえることが重要です。誤った方法で見出しを作ってしまうと、かえって読みにくい記事になってしまうおそれがあります。

見出しには、狙いたいキーワードをうまく含めながら、読んでもらいやすい記事を作成しましょう。

<無料>資料ダウンロード

【SEOに強い】記事制作代行サービス

本物のプロが、成果に繋がるSEOに強い記事を制作します!