この記事のポイント

この記事のポイントは以下です。

-

AI記事作成代行のメリットは?

-

主なメリットは次の5つです:

1.記事制作のスピード向上

2.SEOに強い構成と文章で検索流入を増加

3.品質チェックを加えることで専門性のある記事が可能

4.コストパフォーマンスが高い(従来の1/5〜1/6の価格で依頼可能)

5.幅広いジャンルやトーンに対応可能 -

どんな企業に向いていますか?

-

コンテンツ制作の専任スタッフがいない中小企業や、限られたリソースでもオウンドメディアを継続的に運営したい企業に特に向いています。また、スピード・品質・コストのバランスを重視するマーケティング部門にも適しています。

-

AI記事作成代行を成功させるポイントは?

-

成功の鍵は「人のチェックを前提にした運用」です。納品された原稿は必ず社内でチェックし、自社のトーンや情報の正確性を加味したうえで編集・公開することで、ブランド力のある記事に仕上げられます。定期的な分析・改善も重要です。

「記事を作る時間がない」「でもSEO効果は出したい」…そんな企業のマーケティング担当者やコンテンツ担当者にとって、生成AIを活用したAIライティングやAI記事作成は、今、最も注目すべき選択肢です。

本記事では、AIを活用した記事作成の仕組みから、なぜ注目されているのか、どんな課題が解決できるのかを解説します。さらに、AI記事作成代行会社の選び方、おすすめの代行会社、AI記事の運用のコツもご紹介します。

<無料>資料ダウンロード

AI記事作成代行サービス

【1記事1万円】SEOのプロがAIを活用した記事を制作!

目次

そもそもAI記事作成代行とは?

まずは「AI記事作成代行」とはどんなサービスなのか、その基本から理解しておきましょう。生成AIの仕組みや人の関わり方も含めて解説します。

AIが記事を作る仕組み

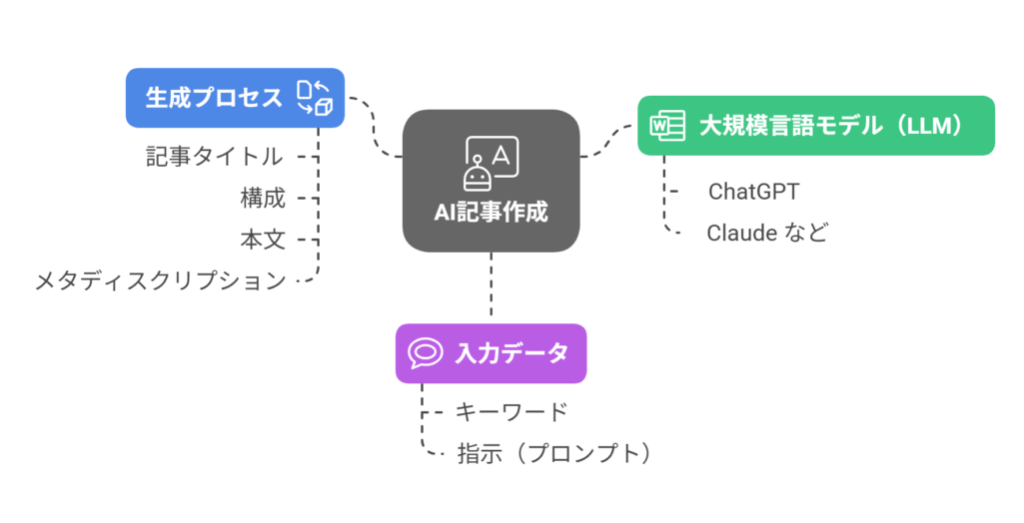

AI記事作成は、ChatGPTやClaudeなどの大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)を活用し、入力されたキーワードや指示(プロンプト)にもとづいて記事を自動生成する仕組みです。

AIは膨大なテキストデータを学習しており、自然で読みやすい文章を高速で出力できます。記事のタイトル、構成、本文、メタディスクリプションを生成できるため、原稿執筆業務を大幅に自動化できるのが特徴です。

「AI文章作成」「AI文章生成」「AI記事作成」「AI記事制作」「AIライティング」「AIコンテンツ生成」「AIライター」など、さまざまな呼び方をされていますが、その仕組みは基本的に同じです。

AIライティングとは?仕組みの基礎知識とビジネス活用方法

AIライティングの仕組みなどの基礎知識を分かりやすく解説。実際のビジネスシーンでの導入メリットや注意点も詳しく紹介し、効果的な活用方法を提案します。

AIライティングとは?仕組みの基礎知識とビジネス活用方法

AIライティングの仕組みなどの基礎知識を分かりやすく解説。実際のビジネスシーンでの導入メリットや注意点も詳しく紹介し、効果的な活用方法を提案します。

代行サービスはどこまでやってくれる?

通常の記事作成代行サービスは、単に文章を執筆するだけではなく、コンテンツ制作の一連の業務を代行してくれるのが一般的です。

通常の記事作成業務には、例えば次のようなものがあります。

- 編集(全体ディレクション、原稿編集、進行管理)

- キーワード調査・選定(SEO記事作成の場合)

- 構成案作成

- 原稿執筆

- 文字校正

- ファクトチェック(校閲)

- 画像選定(イメージ画像のセレクトとデータ納品)

- 画像加工(アイキャッチ画像の文字乗せデザインなど)

- 本文中の図版やイラスト作成

- CMS入稿(WordPressへの記事登録をはじめ、文字装飾、タグ設定など)

一方、AI記事作成代行サービスの場合、どの業務範囲に対応してくれるのかは会社によって異なります。通常は、検索意図を考慮した構成案作成、原稿執筆までをAIで対応することが多いですが、事前に対応内容を細かく確認しておくといいでしょう。

記事作成の相場を種類別に紹介!メリットやおすすめ記事代行サービス

この記事では、記事作成の相場について紹介します。記事作成における各過程における相場をはじめ、記事作成代行のメリットや注意点、さらにはおすすめ記事作成代行サービスなどを織り交ぜながら紹介します。

記事作成の相場を種類別に紹介!メリットやおすすめ記事代行サービス

この記事では、記事作成の相場について紹介します。記事作成における各過程における相場をはじめ、記事作成代行のメリットや注意点、さらにはおすすめ記事作成代行サービスなどを織り交ぜながら紹介します。

中小企業がAI導入を検討すべき理由

中小企業では、専任のコンテンツ担当者や編集部を持てないケースが多く、「記事を書きたいけど手が回らない…」という悩みが頻発します。

そんな中、AI記事作成代行は、限られたリソースでも継続的にコンテンツ発信を行うための有効な手段です。スピード、コスト、品質のバランスに優れ、必要に応じて小ロットから依頼できる柔軟性も大きな魅力でしょう。AI+人のハイブリッド運用なら、ブランドらしさを保ちながら高品質な記事を定期更新することも可能です。

ただし、AIは万能ではありません。単に質の悪い記事を量産するだけでは目的を達成できないばかりか、企業としての信頼性やブランディングに悪影響を与える恐れがあることを認識しておく必要があります。

なぜ今、AI記事作成が注目されているのか?

ここ数年でAI記事作成の需要は急増しています。その背景には、企業の情報発信ニーズと制作現場のキャパシティ不足というギャップが存在しています。AI記事作成が企業から注目されている主な理由について詳しく見ていきましょう。

膨らむ記事ニーズと制作現場の限界

SEO対策、SNS運用、オウンドメディア更新…。マーケティング活動において「文章コンテンツ」の重要性は年々高まっています。限られた体制の中で多くの記事を企画・作成する必要があり、「記事を更新できないまま何週間も経ってしまった…」という声も少なくありません。

プロのライターに依頼するにもコストや納期の課題がつきまといます。そうした背景から、AIによる記事作成の自動化・半自動化が強く求められているのです。

SEO・品質・スピードの三重苦

多くの企業が抱える記事作成の課題は、単なる「量産」ではなく、SEOに強く、かつ読者にとって価値あるコンテンツを、短納期で提供するという「三重苦」です。

SEOを意識すれば構成とキーワード選定に時間がかかり、品質を求めればライター選定と編集コストがかさむ…。さらに、キャンペーンやトレンドに合わせたスピード感も必要とされます。このような複雑な要件を、AIと人の組み合わせで効率よくクリアできる代行サービスが注目を集めている理由です。

生成AIの進化が生んだ転換点

かつての自動記事生成ツールは「文章がおかしい」「使い物にならない」といった評価もありましたが、2022年11月のChatGPTの登場で状況は一変しました。

文章を生成する自然言語処理技術の進化により、文章の滑らかさが飛躍的に向上。加えて、プロンプト(指示文)の工夫次第で、よりブランドトーンに即した表現も可能になり、企業利用が現実的なレベルに到達しています。

また、2024年末までのわずか2年足らずで、生成AIのさらなる進化とサービスの多様化が進んでおり、今がまさに生成AIを活用する始めどきといえるでしょう。

AI記事作成代行が解決する5つの課題

ここからは、AI記事作成代行がマーケティング現場やメディア運営のどんな悩みを解決するのか、5つの観点に整理して解説します。

(1)業務負担を減らす時間効率

AI記事作成の最大の魅力は、やはり「速さ」です。従来、ライターや社内担当者が1記事を作成するのに数週間を要していた工程が、AIと編集者の連携によって最短で数営業日~1週間程度で完了します。

ユーザーニーズの分析、構成案の作成とリサーチ、初稿執筆といった時間が短縮できることで、担当者は記事品質の向上をはじめ、他の戦略業務や分析に時間を割けるようになります。少人数チームでも無理なく記事を作成できるのは、AIだからこその強みです。

(2)SEO強化と検索上位表示の実現

AIライティングツールを活用すると、キーワードの検索ボリューム、競合度、関連語などを解析し、最適なSEO構成案を自動で提案してくれます。

また、SEOを考慮しつつ自然な文章生成が可能で、効率的に上位表示を狙える記事が作れます。実際にAI記事作成代行を導入した企業の中には、自然検索からの流入が大幅増加した事例もあり、SEO対策の即効性と再現性が注目されています。

Googleで「AIライティング 流入増加 事例」「AI記事制作 流入増加 事例」などのキーワードで検索すると、AIを活用した記事制作の事例が見つけられるので参考にしてみてください。

(3)専門性と一貫性を保つ高品質記事

一般的なAI記事作成代行サービスでは、AIが生成した初稿を納品して作業は完了になります。そのため、納品された原稿に対して、必ず自社で目を通して最終調整を行うことが重要です。これにより、自社ならではの「情報の正確性」や「専門性」が加味され、記事の質が大きく向上します。

「AIの文章は情報の粒度が粗いのでは?」という不安を抱く人もいると思いますが、そもそも「AI生成で100%の完成度の原稿が仕上がる」という期待を持つことがリスクです。必ず人間による原稿編集やレビューを加える制作フローとし、AI活用で削減できた時間やコストを、品質担保のために割り当てられることを大きなメリットと考える必要があります。

(4)コストパフォーマンスの高さ

プロの記事作成代行に外注した場合、1記事あたり5~7万円以上かかるのが相場ですが、AI記事作成代行なら1記事1万円程度から依頼できる場合もあります。構成・執筆まで一貫して任せられ、社内工数を割かずに済みます。

特にオウンドメディア運営のように継続的な記事供給が求められる場合は、月額プランを活用することで、中長期的なコストを抑えつつ、成果を狙えるコンテンツマーケティングの体制を整えられます。

(5)多様なジャンル・トーンに対応

最新の生成AIは、さまざまな業界・文体・読者層に応じた表現が可能です。例えば、ITやマーケティングといった専門性が求められるテーマでも、適切なキーワードとプロンプト(AIへの指示文)を与えれば、それらに即した内容を出力できます。

また、「フレンドリーで親しみやすい口調」「信頼感のあるフォーマル文体」など、目的やブランドに応じたトーン設定も柔軟に対応可能です。これにより、幅広いメディアやコンテンツ形式に活用できる拡張性が魅力です。

SEOに強い!生成AIを活用した記事作成とプロンプト例

AIを活用したSEO記事作成の成功には、適切なプロンプト設計が不可欠です。SEOに強いコンテンツを作るプロンプト活用法を詳しく解説します。

SEOに強い!生成AIを活用した記事作成とプロンプト例

AIを活用したSEO記事作成の成功には、適切なプロンプト設計が不可欠です。SEOに強いコンテンツを作るプロンプト活用法を詳しく解説します。

AI記事作成代行会社おすすめ5選【比較表付き】

AI記事作成代行を導入する際には、信頼できるパートナー選びが重要です。ここからは、バランスに優れたおすすめの代行会社をご紹介します。

それぞれの代行会社は、AIの活用範囲や編集体制、SEOの知見レベルに違いがあります。また、生成AIを活用している点では共通しているため、プロンプトの設計や文章生成の考え方などに違いが出てきます。

導入検討にあたっては、まずは最低契約条件のトライアル契約で試してみるのがおすすめです。年間契約といった長期契約の縛りがある場合には、契約前に無料で何本か制作してもらえるか相談してみて、納品物を評価してから契約するのもいいでしょう。

※ここで紹介している情報は2025年4月現在の独自調査にもとづく情報です。また、利用料金は変動する可能性がありますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。

■おすすめのAI記事作成代行会社一覧

| サービス名 | 特徴 | 料金目安 | 納期 |

|---|---|---|---|

| AI記事作成代行サービス(株式会社ニュートラルワークス) | SEOに強いデジタルマーケティング会社が提供。AI×人間の組み合わせで検索上位を狙う高品質コンテンツを作成。 | 1万円×月5本コース

2万円×月5本コース |

最短5営業日 |

| LANY AIライティングサービス(株式会社LANY) | AIと人間が共創するスタイルで、最高品質の良い記事をスピーディーに納品。 | 非公開 | 非公開 |

| バクヤスAI記事代行(TechSuite株式会社) | AI記事を人間が品質チェック・修正対応。医療など専門分野も監修付きで可能。 | 1記事15,000円~ | 1週間程度 |

| CROCO株式会社(tami-co) | キーワード選定、記事作成、順位測定機能などを搭載した独自AIツールを提供。複数プラン有り。 | エントリー(月10記事・4万円)

ベーシック(月30記事・6万円) プロ(月30記事・10万円) エンタープライズ(月30記事~・応相談) |

非公開 |

| 【サブスク】AI記事共同制作サービス(リンキープス) | 月額制で継続支援。AI+ライターが編集と校正に対応。納品形式はWordPress下書き保存。アクセス解析データからコンテンツ計画を提案。 | 定額月2万円~ | 最短3営業日 |

AI記事作成代行サービス(株式会社ニュートラルワークス)

引用:SEO記事制作/作成代行 | 株式会社ニュートラルワークス

神奈川県・湘南にあるデジタルマーケティング会社ニュートラルワークス(https://n-works.link/)が提供するAI記事作成代行サービスは、多くの企業への支援実績と自社メディア運営などで培ったSEOノウハウを活かした高品質な記事作成を強みとしています。

生成AIへのプロンプトを経験豊富なコンテンツディレクターが独自に設計することで、SEO精度と読みやすさのバランスを実現。1記事6~7万円程度からかかる通常の記事作成と比べて大幅な低単価で提供しているほか、納期も最短5営業日と短納期が可能です。

高単価の記事を作るほどの予算やリソースは考えておらず、バランスの良いSEO記事作成を目指す企業やメディアに適しています。

LANY AIライティングサービス(株式会社LANY)

引用:LANY AIライティングサービス | 株式会社LANY | デジタルマーケティングカンパニー

SEO・AI・編集のノウハウを三位一体で提供するのがLANY(https://lany.co.jp/)の特徴です。LANY AIライティングサービスは、ChatGPTやClaudeなどの最新モデルを活用しつつ、マーケティング戦略にもとづいた構成やトーン設計を実施。

AIに任せきりではなく、戦略フェーズから編集・改善までを一括サポートするスタイルで、質に妥協したくない企業向け。料金・納期については問い合わせが必要です。

バクヤスAI記事代行(TechSuite株式会社)

引用:バクヤスAI 記事代行|AIが制作・人間が修正するSEO記事代行サービス

TechSuite(https://techsuite.

価格は1記事15,000円からとリーズナブルで、特に、医療・

tami-co(CROCO株式会社)

引用:【tami-co】SEO記事の企画・構成案の作成支援ツール|7日間の無料お試しトライアル実施中!

複数の独自ツールを提供しているCROCOのAIツール「tami-co」は、競合サイトの分析から構成提案までをAIが対応。メディアのコンテンツ担当者のディレクションコストや外注費用を削減できます。

記事数やサポートの有無によって異なる複数の月額プランから、自社に合ったものを選べます。

【サブスク】AI記事共同制作サービス(リンキープス)

「AI記事共同制作サービス」は、AIライティングと人間のライターが関わるサブスク型。非常にリーズナブルなのが特徴です。

月額2万円からの料金で、原稿作成や文字校正をはじめ、プロンプト調整、トーンのすり合わせ、WordPress下書き保存、コンテンツ計画提案まで支援してくれます。

後悔しないためのAI記事代行会社の選び方

AI記事作成代行会社を選ぶ際は、価格やスピードだけでなく、信頼できる実績やノウハウがあるかどうかや、対応柔軟性、品質管理体制について確認することが重要です。以下に選び方のポイントを整理しました。

<選び方のポイント>

- 対応範囲とサービス内容

- SEOノウハウや支援実績

- 納品形式

- 生成AIの活用思想と再現性

それぞれ詳しく見ていきましょう。

対応範囲とサービス内容

まず重要なのは「どこまでを代行してくれるのか」という対応範囲です。SEO対策、構成案作成、記事執筆、編集、入稿対応など各社で対応している業務内容が異なります。

例えば、SEO記事を制作する場合、自社でキーワードを用意する必要があるのか、それとも一括して任せられるのかで運用負担は大きく変わります。導入前に、何をどこまで依頼したいかを明確にし、サービス内容と合致しているかを確認しましょう。

SEOノウハウや支援実績

どれほど低価格で納期が早くても、インターネットで検索したときに記事がヒットしなければ意味がありません。AI記事作成代行を選ぶなら、SEOに対する知見や実績の有無は必須項目です。

キーワード調査、共起語の活用、競合分析といったSEO観点からの記事設計が得意な会社であれば、AI記事作成代行の場合でも検索上位を狙える可能性も高まります。

納品形式

記事の納品形式も意外と見落としがちなポイントです。Word形式やGoogleドキュメント形式での納品が一般的ですが、太字やマーカーなどの文字装飾、表組みの使用などの原稿体裁の対応、CMS(WordPressなど)入稿代行に対応しているか、アイキャッチ画像やメタ情報の作成も含まれるかをチェックしましょう。

生成AIの活用思想と再現性

生成AIを活用した原稿作成では、プロンプト設計はもちろん、原稿を生成するコンテンツディレクターの知見やレベルによってもアウトプットの品質が変わります。例えば、複数の記事を定期的に依頼する場合、月によって原稿のトーンや品質が大きく異なり、「社内チェックの手間が余計にかかってしまった…」という事態も起こり得ます。

どんなに作成スピードが速くても、目的にかなう原稿を納品してもらえなければ意味がありません。そのため、生成AIが一定品質で原稿を執筆するためのプロンプト設計や、再現性のある安定した体制で記事作成ができるのか、どのような仕様になっているのかを確認するのも重要です。

AI記事作成を成功させる運用ノウハウ

AI記事作成代行で原稿が納品された後、自社でどのようにチェック・編集・運用していくかが成果を左右します。

ここからは、記事納品後に対応したい工程とコツについて簡単にご紹介します。

原稿チェックで押さえるべき4つの視点

AI生成で仕上がった原稿納品後に一度は社内でチェックを入れることが重要です。具体的には、次のポイントを確認しましょう。

- 誤字脱字や日本語の不自然さ

- 自社のトーン・言葉遣いに合っているか

- 情報が古くないか

- 事実関係が正しいか

特に、社内の独自用語や表記ルールに関しては、外部の編集者では気づきにくいため、自社で最終的に原稿を編集することを忘れないようにしましょう。

「自社らしさ」を出すための編集テクニック

AI記事は汎用性が高いぶん、自社独自の「色」を加えることでより魅力的なコンテンツになります。例えば、次のような補強が効果的です。

- 自社サービスとの関連情報や導入事例を追記する

- 自社サイト内の関連記事への内部リンクを設置する

- CTA(資料請求・問い合わせボタンなど)を挿入する

- 社内の企画・開発担当者や営業担当者によるコメントを加える

「AIが書いた記事」から「自社メディアの記事」へと昇華させる編集作業が、コンテンツの信頼感と成果を引き上げます。

社内レビューがスムーズに進む仕組みづくりのコツ

コンテンツが増えていくと、社内のレビュー・承認プロセスがボトルネックになりがちです。そこで有効なのが次のような工夫です。

- GoogleドキュメントやNotionを活用した共有・コメント

- 承認ルートの固定化(例:初稿チェック(担当者)→部長確認→公開)

- 記事のチェックポイントを明示(記事の基本要素をテンプレート化)

- AI記事には「確認すべきチェックリスト」を添付(第三者が見てもチェック事項が分かる)

制作→チェック→公開までの流れをルール化することで、コンテンツ制作の回転数を上げられます。

公開後にやるべき5つの改善アクション

記事は公開して終わりではありません。AIの導入効果を最大化するには、PDCAを回すことが重要です。次のような方法でパフォーマンスを計測・改善しましょう。

- Google Search Consoleでの表示回数・CTRを分析

- GA4による記事の滞在時間・離脱率のチェック

- 検索順位の推移レポーティング

- クリック率や反応率をもとに、見出し・導線を再調整

AI記事作成代行についてよくある質問

AI記事作成代行を検討する際に、一般的によくある質問と回答についてご紹介します。

Q.AI記事作成代行と通常のライティング代行(記事作成代行)の違いは何ですか?

AI記事作成代行は、生成AI(ChatGPTなど)を活用して記事の構成や本文を自動生成し、人間がチェック・編集を行うハイブリッド型が主流です。AIの活用により、スピードとコストパフォーマンスに優れています。

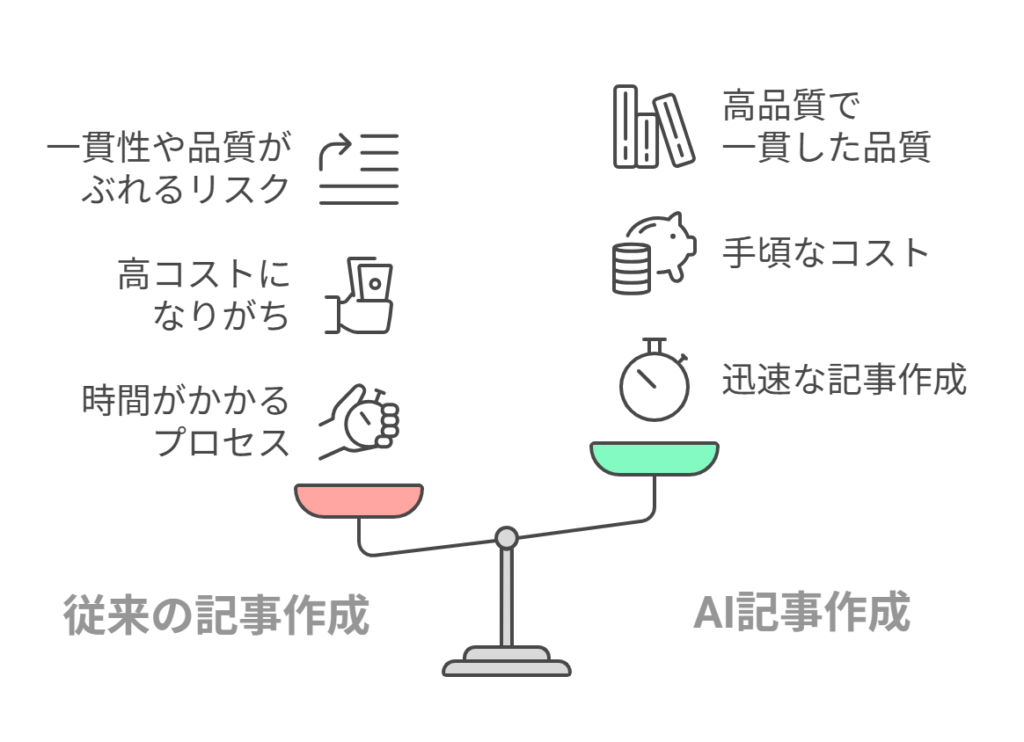

一方、通常のライティング代行は人間ライターが全て執筆します。また、SEO調査・分析を担当するコンサルタント、原稿の企画や編集、進行管理を行うコンテンツディレクターや編集者など、複数のスタッフが関わるため費用は高くなりがちです。

Q.SEOに強いAI記事を作ることは本当に可能ですか?

はい、可能です。近年の生成AIはSEO観点のデータも学習しており、キーワード設計から構成案作成、自然な文章の出力まで対応できます。ただし、AI任せでは品質の悪い生成内容が紛れ込んでしまうこともあり不十分なため、プロンプト設計と人間による原稿チェックがSEO効果を高めるカギとなります。

Q.品質が不安なのですが、AIで作った記事ってどれくらい信頼できますか?

初期の生成段階では内容にばらつきがあることもあります。しかし、慣れている代行会社であれば、ブランドトーンやメディアレギュレーションに合わせたプロンプトのチューニングが可能です。ある程度の回数を重ねることで、一定基準を満たした品質が期待できます。

Q.AI記事はどのジャンルまで対応できますか?

基本的には、IT・マーケティング・教育・旅行・不動産など、幅広い業種・ジャンルに対応可能です。

ただし、医療・法律・金融などのYMYL領域では、AIが生成した原稿に対して企業側でのファクトチェックや専門家による監修が不可欠です。また、AIが学習しているデータには得意・不得意があるため、すべてのジャンルで期待した生成品質が得られるとは限りません。

生成AIのスピードやコストメリットを活かしつつ、最終的な品質担保は自社の担当者による原稿チェックを行うことが前提となります。

Q.AI生成コンテンツはGoogleからペナルティを受けると聞いたのですが?

いいえ、GoogleはAIで作成されたコンテンツを一律に禁止しているわけではありません。2023年2月更新の公式ブログでは「誰が書いたのか?(AIか人か)」ではなく「コンテンツの品質に基づいて評価する」といった内容の指針を明示しています。

つまり、AIが生成したとしても、ユーザーに価値をもたらし、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)に沿った高品質な内容であれば、検索順位に悪影響を及ぼすものではありません。

ただし、自動生成コンテンツの乱用やスパム的な利用(コピーコンテンツ、大量投稿など)は引き続きペナルティの対象となる可能性が高いため、AI×人間の組み合わせで質の高い記事を目指すことが重要です。

参考:AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス | Google 検索セントラル ブログ | Google for Developers

AI記事作成代行を活用して、小さく始めて大きな成果を目指そう!

AI記事作成代行は「スピード」「品質」「コスト」のバランスを高次元で実現できる、現代のマーケター・メディア担当者にとって心強い選択肢です。まずは少数の記事からでも試してみることで、自社に合った活用法が見えてきます。

無料トライアルや月5本程度のライトなボリュームでスタートして、記事公開を積み重ねながら「自社流のAI活用体制」を構築することが、成功への第一歩です。

<無料>資料ダウンロード

AI記事作成代行サービス

【1記事1万円】SEOのプロがAIを活用した記事を制作!