この記事のポイント

この記事でおさえておきたいポイントは以下です。

-

SERPs(サープス)とは

-

SERPs(サープス)とは「Search Engine Results Pages」の略で、GoogleやBingなどの検索エンジンに何らかのキーワードを入力した際、表示されるWebページの一覧のことで、リスティング広告、バーティカル検索、ユニバーサル検索、パーソナライズド検索、リッチリザルト(リッチスニペット)などのしゅるいがあります。

-

サープスとSEOの関係

-

SEOでは、サープスにおける上位表示を目指して、キーワード選定、コンテンツの質、ユーザー体験の向上を重視すするため、サープスとSEOは互いに連動し、Webサイトの可視性と成功を左右する不可分な関係にあります。サープスで上位表示を目指すためには、目標のキーワードに関連する高品質なコンテンツを作成し、技術的なSEOを強化していくことも重要です。

-

サープス分析に役立つツール

-

「SERPチェッカー」は各キーワードごとのサープス結果を細かく分析し、各要素を一覧で表示できるため、競合サイトの情報を視覚的に分析することも可能です。「Gyro-n SEO」ははサイト情報から、検索エンジンアルゴリズムの動向を掴むことができます。

SERPs(サープス)は、Googleをはじめとする検索エンジンにおいて、検索結果を表示するページを指します。

Webマーケティングでは、クリック率やコンバージョン率の向上などの対策が必須となりますが、サープスの役割を理解しておくことも重要です。

そこでこの記事では、サープスの概要や具体的な構成要素、サープスの分析に役立つツールを紹介します。

SEOで順位が上がらない担当者様へ

実力のあるSEOコンサルタントが本物のSEO対策を実行します。

SEO会社に依頼しているが、一向に検索順位が上がらない・・・。

SEO対策をSEO会社に依頼していてこのようなお悩みはありませんか?SEO対策はSEOコンサルタントの力量によって効果が大きく変わるマーケティング手法です。弊社では価値の高いSEOコンサルティングをご提供するため、厳選した業界トップクラスの大手SEO会社出身で大規模サイト運用経験のあるトップコンサルタントが在籍しております。

目次

SERPs(サープス)とは

SERPs(サープス)とは「Search Engine Results Pages」の略で、検索エンジン結果ページのことを指します。

GoogleやBingなどの検索エンジンに、何らかのキーワードを入力した際、表示されるWebページの一覧のことです。

サープスは通常、自然検索(オーガニック検索)の結果とリスティング広告から構成されています。自然検索結果は、検索エンジンのアルゴリズムにもとづいて自動的にランキングされ、最も関連性の高いWebページが上位に表示されます。

一方、リスティング広告は、広告主が入札したキーワードに対し、その結果として上位に掲載されるものです。サープスの構成や表示は、検索エンジンの更新やユーザーの検索行動の変化によって常に進化しています。

サープスとSEOの関係

検索キーワードに対する最も関連性の高いWebページを表示するサープスは、SEO対策において重要な役割を果たします。

SEOでは、サープスにおける上位表示を目指して、キーワード選定、コンテンツの質、ユーザー体験の向上を重視します。

つまり、サープスとSEOは互いに連動し、Webサイトの可視性と成功を左右する不可分な関係にあるのです。

Googleで上位表示させるには?SEOの仕組み、検索順位を上げる方法を解説

検索順位は、Googleのアルゴリズムにより決定され、コンテンツの質やユーザーの反応が影響します。この記事では、SEOの仕組みや検索順位を上げる具体的な方法を解説しています。

Googleで上位表示させるには?SEOの仕組み、検索順位を上げる方法を解説

検索順位は、Googleのアルゴリズムにより決定され、コンテンツの質やユーザーの反応が影響します。この記事では、SEOの仕組みや検索順位を上げる具体的な方法を解説しています。

サープスで上位表示を獲得するための戦略

サープスで上位表示を目指すためには、具体的かつ実践的な戦略が必要です。

まず、目標のキーワードを特定し、それらに関連する高品質なコンテンツを作成します。これには、ユーザーの検索意図を理解し、価値ある情報を提供することが求められます。

また、Webサイトにおける技術的なSEOを強化しながら、内部リンクと外部リンクの両方を展開し、ドメインの権威を高めることも重要です。

サープスに表示される情報の種類

サープスに表示される種類には、主に以下の8つがあります。次項で詳しくみていきましょう。

1. リスティング広告

リスティング広告は、サープスに表示される広告の一種であり、特定のキーワードに関連する情報にもとづいて表示されます。

テキストベースで構成され、広告主が指定したキーワードに対するユーザーの検索意図にあわせて最適化されています。

通常、広告はサープスの上部または下部に表示され、通常の検索結果とは異なるフォーマットで区別されます。

2. バーティカル検索

出典:Google

バーティカル検索は、検索窓のすぐ下に表示されるカテゴリーのことです。例えば、Googleで「不動産」と検索すると検索窓のすぐ下に、

- すべて

- 地図

- ニュース

- 画像

- 動画

- もっと見る

というバーティカル検索が表示されます。バーティカル検索は、キーワードによってメニューの順番が変わるのが特徴です。

3. ユニバーサル検索

ユニバーサル検索は「画像」「動画」「ローカル情報」など、Webページ以外のコンテンツを表示する機能のことです。

2007年から実装され、キーワードに関するさまざまな情報がページ上に一覧で表示されます。

例えば、検索したキーワードのWikipediaが表示されたり、ブランドを検索するとショップの住所が一覧で表示されたりするのもユニバーサル検索の機能です。

4. パーソナライズド検索

パーソナライズド検索は、ユーザーの検索行動にもとづいて自動でサープスをカスタマイズし、最適化する機能のことです。

ユーザーが過去に検索したキーワードを参考にしながら、ユーザーと関係性が高い結果を優先的に表示します。また、検索履歴だけでなく、ユーザーの現在地から反映した情報も表示されます。

例えば、新宿にいるときGoogleで「ラーメン」と検索すると、自動的に新宿にあるラーメン屋が表示されます。

5. リッチリザルト(リッチスニペット)

リッチリザルト(リッチスニペット)は、通常よりも豪華に(リッチ化)した情報のことです。

製品の価格や在庫情報、イベントの日付、レシピの調理時間など、特定の情報を強調して表示します。

これにより、ユーザーはサープス上でより多くの関連情報を迅速に把握でき、内容を理解しやすくなります。結果としてクリック率を向上させる効果があり、Webサイトのトラフィック増加にもつながります。

また、リッチリザルトを表示させるためには、JSON-LDやMicrodataなどのフォーマットを使用して構造化データをマークアップする必要があります。

リッチリザルトとは?種類と効果、確認方法を解説

リッチリザルトは、検索結果に表示される強調表示で、ユーザーの注目を集め、クリック率向上に寄与します。この記事では、リッチリザルトの種類や効果、設定方法について詳しく解説しています。

リッチリザルトとは?種類と効果、確認方法を解説

リッチリザルトは、検索結果に表示される強調表示で、ユーザーの注目を集め、クリック率向上に寄与します。この記事では、リッチリザルトの種類や効果、設定方法について詳しく解説しています。

6. アンサーボックス

アンサーボックスは、キーワード検索に対する回答がサープスの上部に表示されます。

自然検索の結果よりも上部に表示されることが多く、ユーザーの目に留まりやすくなるためクリック率が高くなる傾向があります。

7. Googleショッピング

Googleショッピングは、検索キーワードにマッチする商品をサープス上に表示する仕組みのことです。

画像、商品名、価格などの情報が表示され、検索結果をクリックすることでダイレクトに購入ページにアクセスできます。

8. Google for jJobs(Googleしごと検索)

Google for Jobsは、検索ユーザーが求人関連のキーワードを検索した際、キーワードにマッチする求人情報がサープスに表示される仕組みのことです。

求人募集をする企業は、検索結果で上位表示されなくても、Google for Jobsによってサープスに表示されるというメリットがあります。

ただし、求人情報をGoogle for Jobsに表示するには、構造化データのマークアップが必要です。

サープス分析に役立つツール

ここからは、サープス分析に役立つツールとして、以下の2つを紹介します。

- SERPチェッカー

- Gyro-n SEO

ツールを活用することで、国や言語などの情報からパーソナライズされることなく、純粋な表示順位を計測できます。

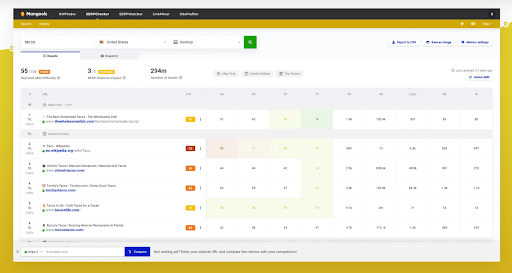

SERPチェッカー

出典:serpchecker

SERPチェッカーは、キーワードの検索ボリュームや検索順位の取得に加え、ナレッジパネルやアンサーボックスなどのサープス要素を含めたユーザーの検索意図を把握できるツールです。

強調スニペットやローカルパックなど、各キーワードごとのサープス結果を細かく分析し、各要素を一覧で表示します。そのため、競合サイトの情報を視覚的に分析することも可能です。

Gyro-n SEO

出典:gyro-n

Gyro-n SEOでは、例えば、以下のようなサイトを抽出できます。

- 順位が上昇しているサイト

- 順位が下落しているサイト

- 圏外になったサイト

- 新たにランクインしたサイト

このようなサイト情報から、検索エンジンアルゴリズムの動向を掴むことができます。加えて、Gyro-n SEO独自の機能である「検索結果比較グラフ」や「サープスデータ比較表」を使用すれば、検索エンジンアルゴリズムがどのように変化したのか仮説を立てることも可能です。

サープスに関するまとめ

サープスは、検索エンジンの結果ページであり、検索キーワードに対する関連性の高いWebページが表示される場です。

自然検索の結果とリスティング広告の両方から構成され、検索エンジンのアルゴリズムやユーザーの検索行動の変化によって、その表示は常に進化しています。

サープスで上位表示を目指すには、キーワード選定やコンテンツの質、ユーザー体験の向上が重視されます。

そのため、サープスの理解と適切な戦略がWebサイトの可視性、そして成功へとつながることをしっかり認識しておきましょう。

<無料>資料ダウンロード

【基礎編】サイト運営者様必見!SEO対策入門ガイド

〜SEO対策のポイントやメリット・デメリットを分かりやすく解説!〜