この記事のポイント

この記事のポイントは以下です。

-

なぜ生成AIで書かれた文章にはチェックが必要なの?

-

生成AIの文章は自然に見えても、論理の飛躍や事実誤認、感情表現の欠如などが含まれやすく、読者に違和感を与える可能性があります。企業の信頼性を損なわないためにも、人間の視点でのチェックが不可欠です。

-

生成AIの文章を確認する際に重要なチェックポイントは?

-

以下の5点が重要です:

1.文法や語彙が自然かどうか

2.論理構成に矛盾がないか

3.ファクト(事実)に誤りがないか

4.感情や具体性に欠けていないか

5.人間による最終チェックが行われているか -

AI生成コンテンツの品質を保つための編集フローは?

-

「AIによる初稿作成→AI検出ツールで一次チェック→人間による編集→別担当者による最終レビュー」の4ステップで編集する体制が効果的です。チェックリストを活用することで、品質のばらつきを防げます。

ChatGPTをはじめとする生成AIは強力なライティング支援ツールとなる一方で、「不自然な言い回し」や「論理の飛躍」といった違和感を含むリスクもはらんでいます。

本記事では、企業のマーケターやメディア担当者、編集者が抱える「AIライティングの信頼性」に関する悩みに応えるために、生成AIコンテンツのチェックで押さえるべき5つの視点と、具体的なツールや編集フローの設計ポイントについて解説します。

生成AIを活用したコンテンツが普及し始めた時代、ただ「書ける」だけではもはや不十分です。さらに「AIが良いか?人間が良いか?」といった二元論ではなく、AIと人が共創する高品質なコンテンツ制作を目指しましょう。

<無料>資料ダウンロード

AI記事作成代行サービス

【1記事1万円】SEOのプロがAIを活用した記事を制作!

目次

なぜAIライティングにはチェックが必要なのか?

生成AIコンテンツは非常に便利な一方で、「何となく文章に違和感がある…」「本当に人に読まれているのか不安…」といった声が上がることがあります。

ここでは、AIで生成した原稿のチェックの重要性を理解するために、AIが抱える構造的な課題と、読者視点での「違和感」の正体をひもときます。

生成AIコンテンツの精度と信頼性の問題

生成AIは、驚くほど自然な文章を高速かつ大量に出力できます。しかし、その文面が「正しい」「信頼できる」とは限りません。AIは保持している学習データにもとづき文章を生成するため、古い情報や事実誤認、不正確な表現が含まれることもあります。

また、検索意図の分析やキーワードに即した構成作成は得意でも、原稿全体で見たときの文脈のつながりや論理性に欠ける場合があります。特に長文になると、一貫性が薄れたり、説明が重複したりするケースも。

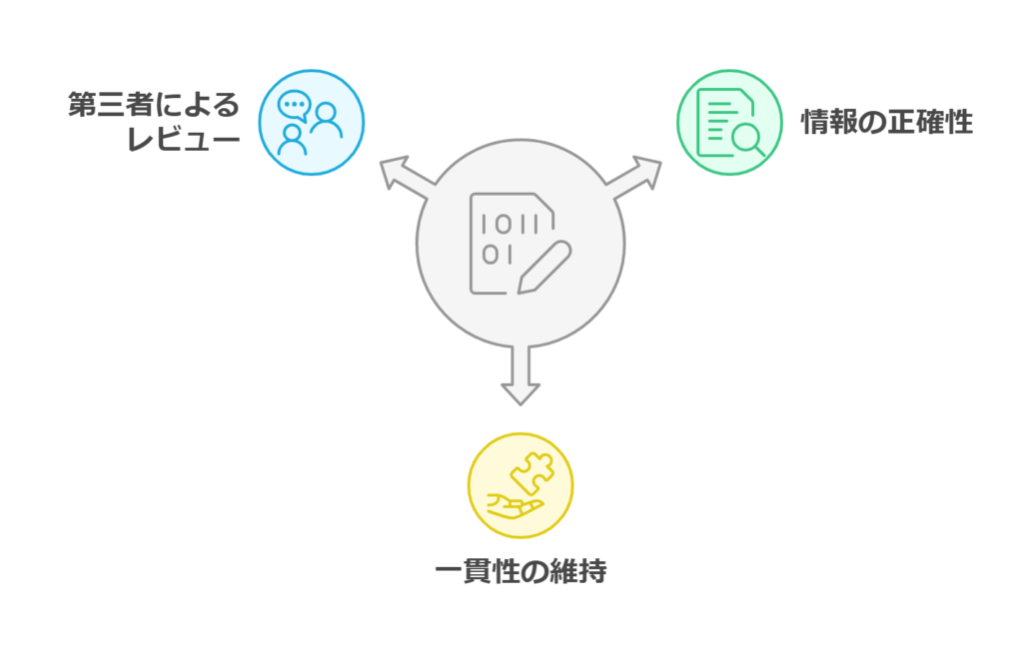

こうしたアウトプットを放置すれば、サイト運営元の企業やメディアの信頼性を損ない、検索順位の低下にもつながりかねません。だからこそ、AIが生成したコンテンツには第三者視点での「チェック体制」が不可欠です。機械が作った文章をそのまま発信するのではなく、精度と信頼性を高める工程を設けましょう。

読者から見た「違和感」の正体とは

読者が「なんだか不自然だ」と感じる原因の多くは、文脈に沿わない語彙の選択や、淡泊な感情表現、論理の飛躍にあります。

AIは膨大な文書データを学習しており、それをもとに文章を構築するため、平均的でテンプレート的な言い回しになりがちです。また、読者の共感を呼ぶような具体的な経験談や比喩表現が少ないことも、無機質な印象を与える要因です。

読者は無意識のうちに「人が書いたかどうか」を文体や表現の微細なニュアンスから判断しています。したがって、「違和感の正体」を知り、そのポイントを意識してAI文章をチェック・修正することが、読みやすく魅力的な文章への第一歩となります。

AIライティングとは?仕組みの基礎知識とビジネス活用方法

AIライティングの仕組みなどの基礎知識を分かりやすく解説。実際のビジネスシーンでの導入メリットや注意点も詳しく紹介し、効果的な活用方法を提案します。

AIライティングとは?仕組みの基礎知識とビジネス活用方法

AIライティングの仕組みなどの基礎知識を分かりやすく解説。実際のビジネスシーンでの導入メリットや注意点も詳しく紹介し、効果的な活用方法を提案します。

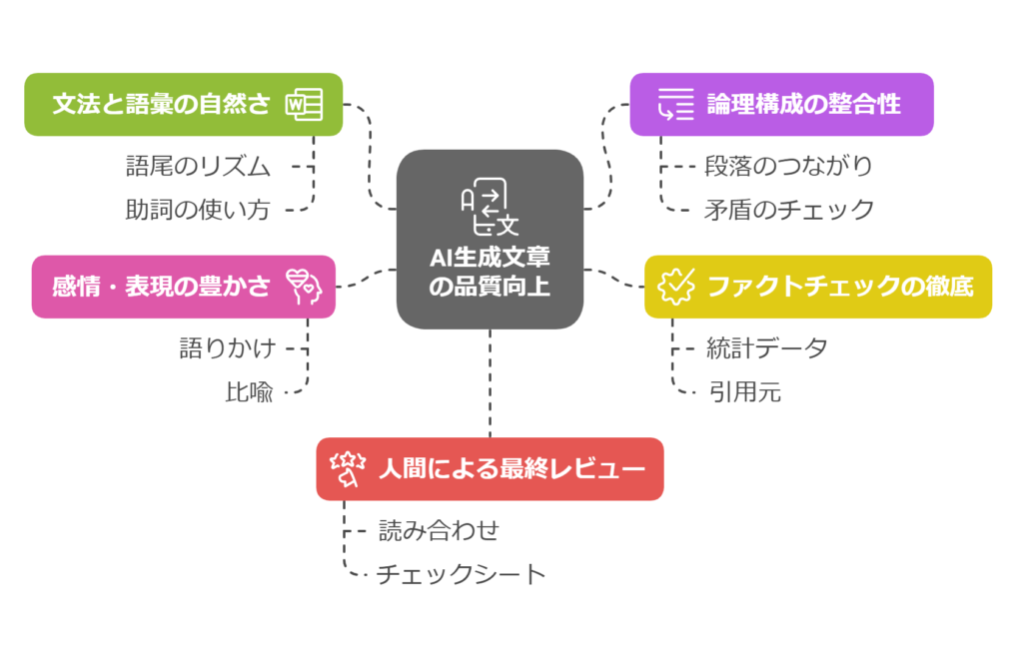

AIライティングのチェックで押さえるべき5つのポイント

AIが生成したコンテンツが自然な文章として読まれるためには、人間の手による精査と微調整が不可欠です。ここでは、AIライティングで作成した原稿をチェックする際に意識しておきたい5つの要素を、具体例とあわせて解説します。

1.文法と語彙の自然さ

AIが書いた文章は、一見すると文法的に正しく整っているように見えます。しかし、「正しい」だけでは不十分で「自然かどうか」が重要です。

例えば、主語と述語が正しく対応していても、語尾のリズムや助詞の使い方が不自然な場合、読者は違和感を覚えます。

またAIは、同じ語彙を繰り返し使うなど、語彙のバリエーションに乏しいことがあります。シソーラス(類語辞典)を活用した言い換えや言い回しの調整を行うことで、自然な日本語表現に近づけましょう。特に、ターゲット読者の言語感覚に合わせた語彙選びをすると品質を向上できます。

2.論理構成の整合性

AIはパーツごとの文章生成が得意な反面、原稿全体の流れや論理性が崩れることがあります。例えば、前段で主張した内容と後段での説明が矛盾していたり、段落ごとのつながりが唐突だったりするケースが見られます。

このような不整合は、読者に混乱や不信感を与える要因となります。対策としては、各見出し→本文→結論の流れを確認し、各段落の関係性を視覚的にチェックすると効果的です。

また、特に本文については、AIが生成した内容に「なぜ?」「本当に?」とツッコミを入れて読み直す編集視点も有効です。

3.ファクトチェックの徹底

AIが生成する文章には、あたかも正しいように見えて実際は誤った情報が含まれることがあります。これは「ハルシネーション」と呼ばれ、生成AIの特徴として知られています。

特に注意が必要な項目は次の通りです。

- 統計データ

- 引用元

- 日付

- 地名

- 固有名詞

例えば、「日本のインターネット利用率は80%を超えている」という記述があった場合、最新の総務省データなど信頼性の高い情報源で裏付けをとる必要があります。

現在では、AIによるファクトチェック支援ツールやブラウザ拡張機能も活用できますが、最終的には人間の目で情報源(信頼できる一次ソース)をたどり、確認する姿勢が不可欠です。誤情報は読者の信頼を損ねるだけでなく、ブランドイメージやSEO評価にも悪影響を及ぼします。

4.感情・表現の豊かさ

AIが生成する文章は、往々にして客観的・無機質になりがちです。これは感情表現や語りかけが希薄で、読み手の心を動かしづらいからです。

例えば、次の2文を比較してみましょう。

- AI文:「本サービスは使いやすいです」

- 人間らしい文:「初めてでも迷わず使えた、そんな安心感がありました」

後者のほうが、読者の感情に訴えかける力が強く、共感を呼びやすい表現です。編集時には「語りかけ」「比喩」「擬音語・擬態語」などを意識的に加えることで、読み手との距離を縮める効果が期待できます。

5.人間による最終レビュー

どれだけAIチェックツールが進化しても、人の感覚に頼るべき領域は必ず残ります。特に「読みにくさ」「引っかかる表現」「違和感」などは、ツールでは測れない人間特有の感覚です。

そのため、編集フローには必ず「人間の目による最終確認」を組み込むことが重要です。複数人でのレビュー体制や、読み合わせによるチェックも有効です。チェックシートを共有することで、主観だけに頼らない仕組み化もできます。

AIと人間の協力体制によって、高品質かつ自然な文章が完成することを認識しておきましょう。

AI検出・AIライティングチェックに役立つツール(日本語対応)

AIが生成した文章をただ「読む」のではなく「評価する」ためには専用のツールが欠かせません。

ここからは、生成AIコンテンツ検出ツールや、文章の「自然さ判定」に役立つ信頼性の高いツールをご紹介します。それぞれの特徴を把握し、自社の運用目的や規模にあったツール選定に役立てましょう。

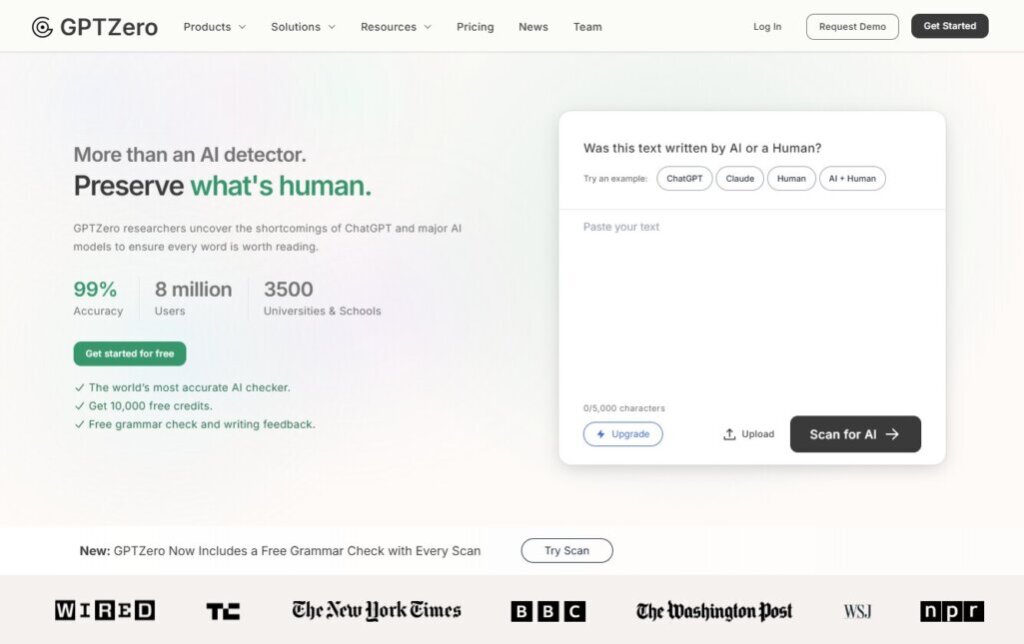

GPTZero:ChatGPT登場のわずか2か月後に開発されたツール

引用:AI Detector – the Original AI Checker for ChatGPT & More

GPTZero(https://gptzero.me/)は、プリンストン大学の学生によって開発された、生成AIコンテンツの検出専用ツールです。シンプルなUIと高精度な検出エンジンが特徴で、文章を貼り付けるだけで「AI生成率」がスコア化されます。

特徴的なのは、文章の一部をハイライトして「AI生成と判断された理由」まで可視化する機能。また、日本語にもある程度対応しており、短文でもある程度の判定が可能です。

Copyleaks:盗用チェックとAI検出を同時に実施できるツール

引用:AI Content & Text Authenticity Detection | Copyleaks

Copyleaks(https://copyleaks.com/)は、AI生成検出とコピペチェックを同時に行えるツールで、実用性が高いのが特徴です。日本語にもある程度対応しており、Google Chromeの拡張機能を使えば、ブラウザ上で簡単にページ内容を解析可能。視覚的なレポート出力も魅力の一つです。

生成AIチェッカー:User Localが提供する無料AI判定ツール

引用:生成AIチェッカー

生成AIチェッカー(https://ai-tool.userlocal.jp/ai_classifier)は、Web解析などで知られるUser Local社が提供する無料のAI判定ツールです。生成AIによって作成された可能性のある文章を「AI生成」「人間」「どちらとも言えない」の3分類で判定します。

特徴は日本語に特化した設計であることで、日本語テキストをそのまま貼り付けるだけで判定できます。シンプルなUIでAI生成度の可視化を「まず試してみたい」場合にぴったりです。

文賢(ブンケン):人間らしさに注目した文章校正支援ツール

引用:文賢(ブンケン)- 文章のオンライン校正ツール【AI搭載】

文賢(https://rider-store.jp/bun-ken/)は、株式会社ウェブライダーが提供する日本語文章の校正・推敲支援に特化したツールです。厳密にはAI検出ではなく、人間が書いた文章の「読みやすさ」「伝わりやすさ」を高めるためのチェック機能が豊富です。

例えば、「表現がかたい」「冗長な言い回し」「主語と述語のねじれ」などを自動検出し、改善例を提示してくれるため、AI生成文に対して人間らしさを補完するのに最適です。ライター・編集者向けの丁寧な文章設計をサポートしてくれるため、AI文の仕上げツールとして組み合わせて使うことで効果を最大化できます。

【補足】ツール選定のポイントと併用のすすめ

2025年3月現在、AI検出ツールの多くは英語ベースで開発されており、日本語に対しては対応状況や精度にばらつきがあります。そのため、単一ツールに依存せず、複数の検出結果を比較・補完する使い方が理想です。

また、同じ文章でもツールによって検出結果が異なることもあり、判定結果はあくまで参考情報として受け止めましょう。最終的には人間による目視と文脈の確認が欠かせません。制作フローに組み込みツールを補助として使うことで、AIと人間のベストな協業が実現します。

チェック精度を高めるAI検出・AIライティングチェックツールの活かし方

AI検出ツールは「AIらしさ」をスコアやハイライトで示してくれますが、その結果をどう編集に反映させるかが最大のポイントです。

例えば、検出ツールを使って「AI生成度80%」と判定された場合、ここで大切なのは「割合が80%だから良い・悪い」ということではありません。「どの箇所が、なぜAIっぽいのか?」を自分の目で再評価し、改善するべき点を見つけること。

以下のような観点でチェックしましょう。

- 説明が抽象的で具体性に欠けていないか?

- 語彙が単調、または繰り返されていないか?

- 感情やストーリー性が希薄ではないか?

こうした「違和感の原因」を言語化し、人間の表現に置き換えるプロセス(編集)がポイントになります。AI検出ツールの判定はあくまでも編集の補助ツールとして活用し、「問い直す編集視点」を持つことが、原稿の品質を向上させるカギです。

人とAIの役割を明確にした編集フローとは?

AIライティングで生成した原稿のクオリティを担保するには、「一度だけ確認して終わり」ではなく、継続的な編集フローとして定着させることが重要です。

ここでは、AIツールと人間の役割分担を明確にし、誰でも同じ品質でチェックできる仕組みづくりの方法を解説します。

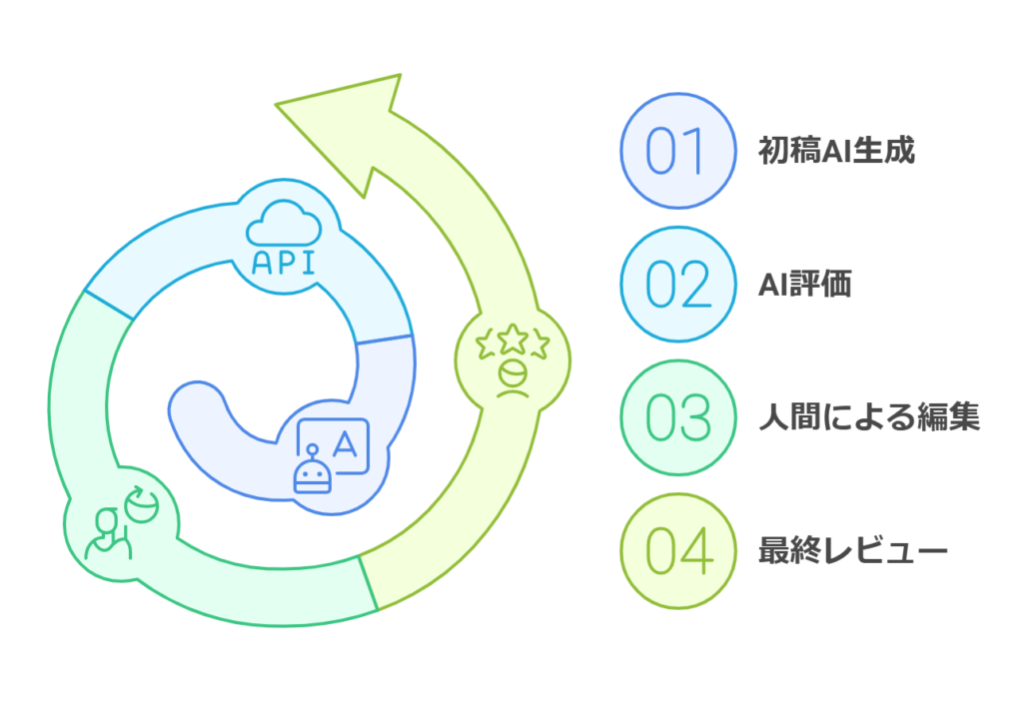

AI×人間の理想的な編集フローの4ステップ

AIと人間の力を組み合わせるには、編集フローをステップごとに明文化して役割を整理することが重要です。AIの検出力と人間の表現力を補完し合う体制を築くことで、編集工数を最小限に抑えつつ、質の高いコンテンツ制作が可能になります。

具体的には次のような4ステップで構成すると、誰が何をすべきかが明確になります。

1.初稿生成(AI)

ChatGPTやClaude、Geminiなどの生成AIで原稿のベースを作成。指定キーワードやSEOを考慮した構成に沿って、論点を外さないように記事の骨組みを作る。

2.AI検出・AIライティングチェックツールによる一次評価(AI)

文章のAI生成度や表現の不自然さ、重複リスクなどをツールで検出。「AIらしさ」が高い箇所をハイライトなどにして可視化する。

3.編集・肉付け(人間)

ハイライト部分を中心に、人間の視点で語彙の多様性やリズムを修正。可能であれば、具体例や感情を加筆・修正してストーリー性を補強する。

4.クロスチェックとレビュー(人間)

別担当者による最終確認。チェックリストに沿って品質を担保し、ブランドトーンや文体の整合性も確認する。

社内ルールとチェックリストで属人化を防ぐポイント

生成AIを活用したコンテンツの編集・チェックを属人的に行っていると、担当者のスキルや判断基準によって品質のばらつきが生まれやすくなります。特に、複数名での制作体制においては「誰が編集しても一定のクオリティを担保できる仕組み」が求められます。

そのためには、編集ルールとチェックリストの明文化が不可欠です。チェック工程を「感覚」や「経験」に頼るのではなく、プロセス化・標準化することで、再現性のある編集品質を実現できます。

例えば、以下の表のようにチェック項目を大きく4つのカテゴリに整理すると、チーム内での共有・運用がスムーズになります。

■社内チェックリストの構成一覧例

| チェックカテゴリ | チェック項目 |

|---|---|

| 文法・語彙の基本チェック |

|

| AI生成らしさの除去 |

|

| ファクトチェックと出典確認 |

|

| トーン&ブランド整合性 |

|

これらの項目をGoogleスプレッドシートやNotionなどでテンプレート化し、全員が同じ基準でチェックできる体制を整えることで、次のような効果が見込めます。

- 作業の引き継ぎがしやすくなる

- チームでの編集レビューがスムーズになる

- 品質のばらつきが減る

AI時代のコンテンツ制作には、特定の個人に依存しない編集体制づくりが欠かせません。このチェックリストこそが、継続的に成果を出すための土台になります。

ペルソナとは?役割と定義、設定ポイントを解説

この記事では、マーケティングにおけるペルソナの定義や重要性を詳しく解説し、ターゲットとの違い、効果的なペルソナ設定のポイント、そして具体的な活用方法についてもわかりやすく説明しています。

ペルソナとは?役割と定義、設定ポイントを解説

この記事では、マーケティングにおけるペルソナの定義や重要性を詳しく解説し、ターゲットとの違い、効果的なペルソナ設定のポイント、そして具体的な活用方法についてもわかりやすく説明しています。

生成AIコンテンツに「人間らしさ」を加える方法

どれだけ自然な文章がAIで書けるようになっても、「心に響く文章」には人間らしさ=感情・視点・ストーリーが不可欠です。

最後に、AIが生成したコンテンツに「温度」と「読者との距離感」を付与する編集テクニックをご紹介します。

エピソードや具体例(事例)を追加する

AIは、事実を述べたり論理的に説明するのは得意ですが「先日、こんな経験がありました」といったエピソードを自発的に語ることは苦手です。人間らしさを演出する最も効果的な方法のひとつが、具体例の追加です。

例えば、あるツールを紹介する際に「多くの企業で活用されています」と書く代わりに、「実際に〇〇社では、導入から1か月で制作時間を30%削減した事例もあります」と記述すると、読者の納得感と信頼度が大きく向上します。

体験談や具体的な数字、業界事例などを意識的に挿入することで、AIでは出せない「人のリアル」を補完することができます。

ペルソナへの語りかけを意識する

AI文章は誰にでも通用するよう設計されているため、どうしても無機質で汎用的な文章になりがちです。これを「あなた向け」の文章に変えるカギがペルソナへの語りかけです。

例えば、「コンテンツ制作に課題を感じていませんか?」「私たちも同じ壁にぶつかりました。そこで着目したのが~」といった表現を使えば、読者は自分ごととして受け止めやすくなります。

実務で忙しい読者を想定する場合は「すぐに使える」「工数を減らせる」「チームで共有できる」といった具体的なベネフィットを明示しながら語りかける姿勢が重要です。

【2025年最新】SEO記事作成におすすめ!AIライティングツール徹底解説

AIライティングの基礎知識から、SEO記事作成に強いAIライティングツール選びのポイント、導入メリットまでを徹底解説。SEO記事制作の専門家が厳選したおすすめツール紹介も。

【2025年最新】SEO記事作成におすすめ!AIライティングツール徹底解説

AIライティングの基礎知識から、SEO記事作成に強いAIライティングツール選びのポイント、導入メリットまでを徹底解説。SEO記事制作の専門家が厳選したおすすめツール紹介も。

「AIらしさ」と「人間らしさ」を活かしてコンテンツ品質を高めよう

AIライティングは今やコンテンツ制作に欠かせない存在ですが、その出力結果をそのまま使うのはおすすめできません。人間によるチェックと微調整の工程を加えることで、AIは真価を発揮します。

AIと人間との役割分担の必要性を認識して適切なツールとワークフローを導入すれば、編集作業の工数を半減しながら、浮いた工数を品質向上にあてることができます。ユーザーに信頼されるコンテンツを作るために、今日からできる改善策をぜひ実践してみてください。

<無料>資料ダウンロード

AI記事作成代行サービス

【1記事1万円】SEOのプロがAIを活用した記事を制作!